“Nel 1998, mentre moderavo un dibattito su “Hana-Bi” al Festival del Cinema di Rotterdam, alla presenza dello stesso Kitano, gli domandai quali fossero i suoi progetti a venire. La sua risposta suonava intrisa di un’impassibile ironia. Mi disse che era piuttosto stanco dei giornalisti e critici stranieri che ponevano sempre le solite domande sulla violenza nei suoi film, e che era determinato a girare un’opera che ne fosse del tutto priva. Disse che aveva intenzione di girare un road movie. “Intendi dire come quelli che di solito gira Wenders?”, chiesi con un certo vago nervosismo. “No”, rispose, “pensavo più a qualcosa come “Il mago di Oz”.[…]”

“Nel 1998, mentre moderavo un dibattito su “Hana-Bi” al Festival del Cinema di Rotterdam, alla presenza dello stesso Kitano, gli domandai quali fossero i suoi progetti a venire. La sua risposta suonava intrisa di un’impassibile ironia. Mi disse che era piuttosto stanco dei giornalisti e critici stranieri che ponevano sempre le solite domande sulla violenza nei suoi film, e che era determinato a girare un’opera che ne fosse del tutto priva. Disse che aveva intenzione di girare un road movie. “Intendi dire come quelli che di solito gira Wenders?”, chiesi con un certo vago nervosismo. “No”, rispose, “pensavo più a qualcosa come “Il mago di Oz”.[…]”

(Tony Rayns, da “Papa Yakuza”, Sight and Sounds, June 1999; trad. it. fatta in casa)

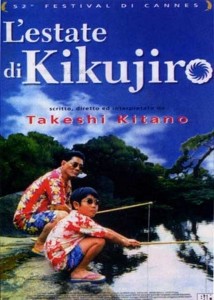

Ora, questo è uno di quei tanti (tantissimi) film che, probabilmente, non avrei mai visto se non fosse stato grazie a Fuori Orario, il mitico contenitore cinematografico notturno di Enrico Ghezzi, tuttora in programmazione su RaiTre. Si potrebbe aprire una lunghissima parentesi sul valore di quella programmazione, e su quanto quel contenitore, in un’era pre-internet (come quella dalla quale, in buona sostanza, provengo), abbia contribuito a diffondere la cultura cinematografica rendendo possibile la visione di opere che, altrimenti, non sarebbero mai arrivate al pubblico italiano se non anni dopo o, al limite, in forma differente ma non ancora a tutti (almeno ai tempi) accessibile. Si potrebbe: ma siamo qui per parlare del film, e allora meglio lasciare le rievocazioni storiche e nostalgiche ad altri momenti. L’Estate di Kikujiro, ottavo film di Takeshi Kitano, venne presentato in concorso al Festival di Cannes il 20 maggio del 1999: per un’ironia della sorte, un film tanto particolare, nella filmografia di Kitano, condivise la ribalta della Croisette con altre due opere altrettanto peculiari per i propri autori, Tutto su mia Madre di Pedro Almodovar e Una Storia Vera di David Lynch. Opere atipiche, film nei quali i suddetti registi sembravano abbandonare (o comunque mettere temporaneamente in pausa) il proprio mondo ideale e il proprio stile personale. Nel caso di Kitano (ma, per chi ricorda, anche nel caso di Lynch), lo “stacco” è stato piuttosto forte: messo momentaneamente da parte il cinema di yakuza, fatto di malavita, violenza e morte, Kitano sceglie di raccontare la storia dolce e bizzarra di un bambino e della sua amicizia col più improbabile dei compagni di viaggio. L’Estate di Kikujiro nasce, a detta del suo stesso autore, per sperimentare le possibilità narrative offerte dalla forma aperta del road movie: un film di viaggio, al quale si concatena strettamente una storia di crescita personale, di relazioni difficili, di speranze vane, accompagnata (al solito) dallo splendido commento musicale di Joe Hisaishi, qui al suo meglio. Dal punto di vista strettamente diegetico, Kikujiro risulta un’opera piuttosto lineare: a parte il fatto che si tratta, come scopriremo lungo la visione, di un unico, lungo flashback, la vicenda narrata è chiara e semplice. C’è Masao (Yusuke Sekiguchi), un bambino senza i genitori, che vive con la nonna e che, all’inizio delle vacanze estive, resta completamente solo a Tokyo: la scuola chiude per le vacanze, lo stesso per quanto riguarda la scuola calcio, e i suoi amichetti partono per il mare. A seguito del ritrovamento casuale di una foto della madre, Masao decide di partire da casa, di nascosto dalla nonna, per ricongiungersi all’amata figura materna, mai conosciuta: la donna si è trasferita nella prefettura di Toyoashi, ufficialmente per lavorare e poter così contribuire a mantenere il bambino dopo la morte del padre. Tuttavia il piano di fuga di Masao è troppo poco elaborato per poter risultare vincente, e al primo intoppo subisce una battuta d’arresto: intervengono a quel punto in suo aiuto Kikujiro (lo stesso Takeshi Kitano) e, soprattutto, sua moglie (Kayoko Kishimoto). La donna, che conosce Masao e sua nonna, una volta venuta a conoscenza dell’intera faccenda capisce che il bambino non potrà mai arrivare a Toyoashi da solo: ha bisogno di una guida, di un accompagnatore. Ed è così che decide di far accompagnare Masao da Kikujiro il quale, come evidente fin da una prima occhiata, altri non è che uno yakuza di periferia, sbruffone, sfaticato e piuttosto stupido. La moglie di Kikujiro racconterà alla nonna di Masao che il marito ha accettato di accompagnare il bambino per qualche giorno al mare, coprendo così i reali motivi del viaggio che comincia con questo incontro fortuito. Per non dilungarsi troppo nel dettaglio sulla trama, basterà sottolineare come l’opera si componga di due movimenti e una pausa: il viaggio in direzione di Toyohashi (la prima ora circa del film), con tutta la sua costellazione di eventi avversi, personaggi improbabili e situazioni grottesche e surreali; e il viaggio di ritorno verso Tokyo, interrotto soltanto dalla lunga pausa relativa al campeggio di Masao e Kikujiro, una sorta di vacanza lungo il tragitto (due sviluppi di trama che si dividono piuttosto equamente la seconda ora della proiezione). Nella prima parte di questo road movie, quella del viaggio verso Toyoashi, “dominano l’illusione e la speranza, cui si oppongono incidenti di percorso che costringono i personaggi a continue deviazioni” (cfr. Vincenzo Buccheri in Takeshi Kitano, ed. il Castoro Cinema): se dapprima è lo stesso yakuza a intraprendere il viaggio con riluttanza, pensando piuttosto di cogliere l’occasione per sfruttare il denaro del bambino e quello lasciato dalla moglie per

donna, che conosce Masao e sua nonna, una volta venuta a conoscenza dell’intera faccenda capisce che il bambino non potrà mai arrivare a Toyoashi da solo: ha bisogno di una guida, di un accompagnatore. Ed è così che decide di far accompagnare Masao da Kikujiro il quale, come evidente fin da una prima occhiata, altri non è che uno yakuza di periferia, sbruffone, sfaticato e piuttosto stupido. La moglie di Kikujiro racconterà alla nonna di Masao che il marito ha accettato di accompagnare il bambino per qualche giorno al mare, coprendo così i reali motivi del viaggio che comincia con questo incontro fortuito. Per non dilungarsi troppo nel dettaglio sulla trama, basterà sottolineare come l’opera si componga di due movimenti e una pausa: il viaggio in direzione di Toyohashi (la prima ora circa del film), con tutta la sua costellazione di eventi avversi, personaggi improbabili e situazioni grottesche e surreali; e il viaggio di ritorno verso Tokyo, interrotto soltanto dalla lunga pausa relativa al campeggio di Masao e Kikujiro, una sorta di vacanza lungo il tragitto (due sviluppi di trama che si dividono piuttosto equamente la seconda ora della proiezione). Nella prima parte di questo road movie, quella del viaggio verso Toyoashi, “dominano l’illusione e la speranza, cui si oppongono incidenti di percorso che costringono i personaggi a continue deviazioni” (cfr. Vincenzo Buccheri in Takeshi Kitano, ed. il Castoro Cinema): se dapprima è lo stesso yakuza a intraprendere il viaggio con riluttanza, pensando piuttosto di cogliere l’occasione per sfruttare il denaro del bambino e quello lasciato dalla moglie per  affrontare il viaggio allo scopo di giocare alle corse o di incontrare prostitute, in seguito sarà tutta una concatenazione di eventi (l’incontro di Masao col pedofilo, la difficoltà a trovare un passaggio per Toyoashi, lo scontro col camionista) e di incontri (con il punk e la ragazza, col poeta che viaggia lungo tutto il Giappone a bordo del suo furgoncino decorato con le onde del mare) a rendere il viaggio in salita ma anche a conferirgli un carattere quasi magico. Nella seconda parte del film, invece, a dominare la scena sono dolore e delusione, seguiti all’insuccesso del viaggio di Masao: lo yakuza si trova quindi impegnato a cercare di consolare il bambino con ogni mezzo (si pensi all’angelo campanellino), cercando di ripristinare almeno una pietosa illusione. Infine, la parte del campeggio coi tre buffi personaggi (il poeta e i due motociclisti) sembra spezzare almeno momentaneamente la tensione drammatica della storia, inanellando “una lunga sequenza di numeri fantastici” (cfr. op. cit.). Lo spettatore sembra riuscire per un attimo a dimenticare la triste vicenda di Masao, ma il ritorno a casa, a Tokyo, di fatto un ritorno alla realtà nell’economia della narrazione, diventa inaspettatamente un’occasione per rientrare nuovamente nella storia proprio quando questa è giunta alla sua conclusione: l’ultima scena del film, infatti, riprende la prima, e la storia di Masao e Kikujiro si dipana lungo un plausibile nastro di Möbius, diventando una lunga, infinita e tenera metafora. È infatti solo in conclusione che apprendiamo come Kikujiro sia il nome dello stesso yakuza (e, peraltro, era anche il nome del padre di Kitano: difficile non immaginare che uni dei motori principali di quest’opera possa esser legato proprio a una resa dei conti con una figura come quella paterna, con la quale il regista nipponico ha sempre avuto rapporti molto difficili), fatto che ci spinge a domandarci il perché del titolo dell’intera opera: è forse questo scalcinato yakuza, un adulto-bambino, il vero protagonista dell’intera storia? Di fatto, così stanno le cose: Kikujiro è un po’ il tipico personaggio di Kitano, un gangster burbero, scorbutico e violento; uno spaccone che finisce sempre per prenderle; ma anche un uomo debole e in larga parte patetico, prigioniero del suo personaggio e afflitto dal rapporto con l’anziana madre, ricoverata in una casa di riposo, con la quale non riesce più a parlare. Kikujiro è l’adulto che, piuttosto che aiutare il bambino a crescere lungo il suo percorso, beneficia egli stesso di una regressione all’infanzia, alla dimensione della consolazione e del gioco. Questo aspetto, come sottolinea Buccheri nella monografia citata, è forse il più intrinsecamente giapponese dell’intero film: la visione dei bambini come piccole divinità inviate sulla Terra per aiutare gli adulti, piccoli angeli, e l’immagine dell’angelo è una delle iconografie ricorrenti dell’opera (come peraltro avveniva anche nello splendido e precedente Hana-Bi). Ma questo richiamo alla tradizione culturale nipponica non è il solo, come evidente soprattutto nei sogni/incubi che infestano le notti di Masao, in cui gli eventi sfortunati del viaggio vengono trasfigurati e reinseriti in un contesto di folklore che permetta di approcciarli senza esserne sovrastati (il demone che ha il volto del pedofilo, animali mitici e altre figure del genere). Dunque L’Estate di Kikujiro è anche un film nostalgico, che parla di memoria, di tradizione, di affetti familiari (non un caso, dato che, come già accennato, Kikujiro era il nome del padre di Kitano); ed è un film di viaggio, nel quale il suo autore privilegia i paesaggi meno turistici, affidando a colori saturi e rutilanti la costruzione di un luogo (o meglio, di tanti luoghi) che sono ben più che banali sfondi per l’azione dei personaggi. La natura sembra abbracciare i suoi figli nel fiorire di maestosi colori, ma siamo lontani da una visione banalmente conciliante: L’Estate di Kikujiro è infatti, soprattutto, un

affrontare il viaggio allo scopo di giocare alle corse o di incontrare prostitute, in seguito sarà tutta una concatenazione di eventi (l’incontro di Masao col pedofilo, la difficoltà a trovare un passaggio per Toyoashi, lo scontro col camionista) e di incontri (con il punk e la ragazza, col poeta che viaggia lungo tutto il Giappone a bordo del suo furgoncino decorato con le onde del mare) a rendere il viaggio in salita ma anche a conferirgli un carattere quasi magico. Nella seconda parte del film, invece, a dominare la scena sono dolore e delusione, seguiti all’insuccesso del viaggio di Masao: lo yakuza si trova quindi impegnato a cercare di consolare il bambino con ogni mezzo (si pensi all’angelo campanellino), cercando di ripristinare almeno una pietosa illusione. Infine, la parte del campeggio coi tre buffi personaggi (il poeta e i due motociclisti) sembra spezzare almeno momentaneamente la tensione drammatica della storia, inanellando “una lunga sequenza di numeri fantastici” (cfr. op. cit.). Lo spettatore sembra riuscire per un attimo a dimenticare la triste vicenda di Masao, ma il ritorno a casa, a Tokyo, di fatto un ritorno alla realtà nell’economia della narrazione, diventa inaspettatamente un’occasione per rientrare nuovamente nella storia proprio quando questa è giunta alla sua conclusione: l’ultima scena del film, infatti, riprende la prima, e la storia di Masao e Kikujiro si dipana lungo un plausibile nastro di Möbius, diventando una lunga, infinita e tenera metafora. È infatti solo in conclusione che apprendiamo come Kikujiro sia il nome dello stesso yakuza (e, peraltro, era anche il nome del padre di Kitano: difficile non immaginare che uni dei motori principali di quest’opera possa esser legato proprio a una resa dei conti con una figura come quella paterna, con la quale il regista nipponico ha sempre avuto rapporti molto difficili), fatto che ci spinge a domandarci il perché del titolo dell’intera opera: è forse questo scalcinato yakuza, un adulto-bambino, il vero protagonista dell’intera storia? Di fatto, così stanno le cose: Kikujiro è un po’ il tipico personaggio di Kitano, un gangster burbero, scorbutico e violento; uno spaccone che finisce sempre per prenderle; ma anche un uomo debole e in larga parte patetico, prigioniero del suo personaggio e afflitto dal rapporto con l’anziana madre, ricoverata in una casa di riposo, con la quale non riesce più a parlare. Kikujiro è l’adulto che, piuttosto che aiutare il bambino a crescere lungo il suo percorso, beneficia egli stesso di una regressione all’infanzia, alla dimensione della consolazione e del gioco. Questo aspetto, come sottolinea Buccheri nella monografia citata, è forse il più intrinsecamente giapponese dell’intero film: la visione dei bambini come piccole divinità inviate sulla Terra per aiutare gli adulti, piccoli angeli, e l’immagine dell’angelo è una delle iconografie ricorrenti dell’opera (come peraltro avveniva anche nello splendido e precedente Hana-Bi). Ma questo richiamo alla tradizione culturale nipponica non è il solo, come evidente soprattutto nei sogni/incubi che infestano le notti di Masao, in cui gli eventi sfortunati del viaggio vengono trasfigurati e reinseriti in un contesto di folklore che permetta di approcciarli senza esserne sovrastati (il demone che ha il volto del pedofilo, animali mitici e altre figure del genere). Dunque L’Estate di Kikujiro è anche un film nostalgico, che parla di memoria, di tradizione, di affetti familiari (non un caso, dato che, come già accennato, Kikujiro era il nome del padre di Kitano); ed è un film di viaggio, nel quale il suo autore privilegia i paesaggi meno turistici, affidando a colori saturi e rutilanti la costruzione di un luogo (o meglio, di tanti luoghi) che sono ben più che banali sfondi per l’azione dei personaggi. La natura sembra abbracciare i suoi figli nel fiorire di maestosi colori, ma siamo lontani da una visione banalmente conciliante: L’Estate di Kikujiro è infatti, soprattutto, un film estremamente triste e doloroso, forse uno dei più tristi di Kitano, “una limpida e matura riflessione sull’infelicità”, come la definisce Buccheri. I personaggi della storia si trovano tutti sotto scacco, uno scacco giustamente definito esistenziale: la realtà, in tutta la sua durezza, potrà essere affrontata solo approcciandola attraverso espedienti, trucchi, quali sono la gag, il gioco e il sogno (cfr. op. cit.). Questi tre trucchi sono in realtà tre livelli di incontro con il mondo, tre forme di elaborazione via via più profonde, ciascuna caratterizzata da una consapevolezza man mano superiore. La gag ci presenta la realtà sotto forma di incidente, come nei disastri combinati da Kikujiro lungo il tragitto o nelle goffaggini dello stesso Masao: tendenzialmente, Kitano riprende questi momenti in campo lungo, come a volerli “raffreddare”, per mostrare la crudeltà che si cela dietro gli aspetti più ridicoli della vita. I giochi rappresentano, come sempre in Kitano, una ribellione verso la società, quel moloch incomprensibile che schiaccia l’individuo inadatto costringendolo alla solitudine: la messa in mora delle regole, la più viva protesta contro le ingiustizie della vita e, soprattutto, il ritorno della meraviglia e dello stupore. Per usare ancora le azzeccate parole di Buccheri: “La vita torna un luogo di sogno e di creatività, libera dal dominio della lotta e dall’obbligo dell’eccellenza sociale” (cfr. op. cit.). Il sogno costituisce infine il vertice di questa piramide del contatto con la realtà: la trasfigurazione di quest’ultima nella fantasia, la scoperta che ciò che v’è di brutto nella vita non potrà mai essere semplicemente rimosso o cancellato, ma può venire sempre liberamente trasposto, immaginato da capo, reinventato ogni volta, cambiandone i colori, gli odori, i sapori. Un territorio inesplorato e libero, sia per il piccolo Masao che per l’adulto Kikujiro. In un’opera di questo tipo, è ovviamente l’equilibrio tra gli opposti a mantenere a galla tutta l’idea: ma Kitano sceglie volontariamente di far scontrare questi opposti, piuttosto che tentare di conciliarli. La storia di Kikujiro è insieme una sequenza di improvvisazioni una più sgangherata dell’altra (“Eravamo tutti occupati a far ridere questo bambino. Quando

film estremamente triste e doloroso, forse uno dei più tristi di Kitano, “una limpida e matura riflessione sull’infelicità”, come la definisce Buccheri. I personaggi della storia si trovano tutti sotto scacco, uno scacco giustamente definito esistenziale: la realtà, in tutta la sua durezza, potrà essere affrontata solo approcciandola attraverso espedienti, trucchi, quali sono la gag, il gioco e il sogno (cfr. op. cit.). Questi tre trucchi sono in realtà tre livelli di incontro con il mondo, tre forme di elaborazione via via più profonde, ciascuna caratterizzata da una consapevolezza man mano superiore. La gag ci presenta la realtà sotto forma di incidente, come nei disastri combinati da Kikujiro lungo il tragitto o nelle goffaggini dello stesso Masao: tendenzialmente, Kitano riprende questi momenti in campo lungo, come a volerli “raffreddare”, per mostrare la crudeltà che si cela dietro gli aspetti più ridicoli della vita. I giochi rappresentano, come sempre in Kitano, una ribellione verso la società, quel moloch incomprensibile che schiaccia l’individuo inadatto costringendolo alla solitudine: la messa in mora delle regole, la più viva protesta contro le ingiustizie della vita e, soprattutto, il ritorno della meraviglia e dello stupore. Per usare ancora le azzeccate parole di Buccheri: “La vita torna un luogo di sogno e di creatività, libera dal dominio della lotta e dall’obbligo dell’eccellenza sociale” (cfr. op. cit.). Il sogno costituisce infine il vertice di questa piramide del contatto con la realtà: la trasfigurazione di quest’ultima nella fantasia, la scoperta che ciò che v’è di brutto nella vita non potrà mai essere semplicemente rimosso o cancellato, ma può venire sempre liberamente trasposto, immaginato da capo, reinventato ogni volta, cambiandone i colori, gli odori, i sapori. Un territorio inesplorato e libero, sia per il piccolo Masao che per l’adulto Kikujiro. In un’opera di questo tipo, è ovviamente l’equilibrio tra gli opposti a mantenere a galla tutta l’idea: ma Kitano sceglie volontariamente di far scontrare questi opposti, piuttosto che tentare di conciliarli. La storia di Kikujiro è insieme una sequenza di improvvisazioni una più sgangherata dell’altra (“Eravamo tutti occupati a far ridere questo bambino. Quando  rideva dicevamo: ha funzionato!”), e una storia semplice e lineare; un racconto di profonda tristezza imbastito lungo un impianto strutturale ludico, fatto di deviazioni, false piste, ritorni (non è un caso che Kitano abbia palesato il proprio debito di ispirazione da Il Mago di Oz); un film onirico, iperrealista e surreale assieme. Dal caos di questo scontro, emerge la storia di Masao e di Kikujiro, che poi è la stessa, unica storia: quella di due personaggi sconfitti, due perdenti, due falliti (“Io e te siamo proprio uguali”, dice a un certo punto Kikujiro al bambino addormentato alla fermata dell’autobus, durante una delle sequenze più belle dell’intero film, mentre gli copre le spalle con una giacca; e irrisolto, tanto per fare un esempio, è il rapporto che entrambi hanno con la figura materna), che resteranno infelici per tutta la loro vita, e per quanto questo fatto sia crudele, non c’è niente che si possa fare per cambiarlo. La favola raccontata da Kitano non possiede una morale e non ha un lieto fine: lo stesso dolore non è altro che qualcosa di ridicolo, “che si perde nella vanità del tutto, e non conosce consolazione né catarsi” (cfr. op. cit.). Quello che davvero spiazza lo spettatore, però, è che questo scacco perpetuo al quale sono inchiodati i personaggi viene compreso sempre un secondo dopo: prima ci sono le risa, poi il nodo alla gola. Quando, in conclusione, Masao spezza il pudore in cui è cresciuto il suo rapporto con lo yakuza chiedendogli infine il suo nome, gli arriva una risposta che strappa subito il sorriso; ma appena il bambino si volta a correre, sul viso di Kikujiro torna a disegnarsi quella smorfia di dolore che non può in alcun modo andare via. L’ultima, pietosa bugia che Kikujiro racconta a Masao è che torneranno presto a cercare ancora sua madre: la verità che non ha senso raccontargli è che per entrambi l’intera esistenza è destinata a risolversi nel fallimento e nell’infelicità. Ecco, è forse proprio qui che Kitano rende la storia di Masao e Kikujiro, una storia comune e più volte frequentata dal cinema (tanto per citare gli esempi più famosi, si pensi

rideva dicevamo: ha funzionato!”), e una storia semplice e lineare; un racconto di profonda tristezza imbastito lungo un impianto strutturale ludico, fatto di deviazioni, false piste, ritorni (non è un caso che Kitano abbia palesato il proprio debito di ispirazione da Il Mago di Oz); un film onirico, iperrealista e surreale assieme. Dal caos di questo scontro, emerge la storia di Masao e di Kikujiro, che poi è la stessa, unica storia: quella di due personaggi sconfitti, due perdenti, due falliti (“Io e te siamo proprio uguali”, dice a un certo punto Kikujiro al bambino addormentato alla fermata dell’autobus, durante una delle sequenze più belle dell’intero film, mentre gli copre le spalle con una giacca; e irrisolto, tanto per fare un esempio, è il rapporto che entrambi hanno con la figura materna), che resteranno infelici per tutta la loro vita, e per quanto questo fatto sia crudele, non c’è niente che si possa fare per cambiarlo. La favola raccontata da Kitano non possiede una morale e non ha un lieto fine: lo stesso dolore non è altro che qualcosa di ridicolo, “che si perde nella vanità del tutto, e non conosce consolazione né catarsi” (cfr. op. cit.). Quello che davvero spiazza lo spettatore, però, è che questo scacco perpetuo al quale sono inchiodati i personaggi viene compreso sempre un secondo dopo: prima ci sono le risa, poi il nodo alla gola. Quando, in conclusione, Masao spezza il pudore in cui è cresciuto il suo rapporto con lo yakuza chiedendogli infine il suo nome, gli arriva una risposta che strappa subito il sorriso; ma appena il bambino si volta a correre, sul viso di Kikujiro torna a disegnarsi quella smorfia di dolore che non può in alcun modo andare via. L’ultima, pietosa bugia che Kikujiro racconta a Masao è che torneranno presto a cercare ancora sua madre: la verità che non ha senso raccontargli è che per entrambi l’intera esistenza è destinata a risolversi nel fallimento e nell’infelicità. Ecco, è forse proprio qui che Kitano rende la storia di Masao e Kikujiro, una storia comune e più volte frequentata dal cinema (tanto per citare gli esempi più famosi, si pensi a Il Monello di Chaplin oppure a La vita è bella di Benigni), qualcosa di diverso, di speciale: lo scarto si ha quando il regista giapponese decide di andare oltre la testimonianza della tristezza nascosta dietro al gioco, quando si arriva finalmente a intuire come la compressione emotiva accumulatasi lungo tutta la pellicola nasconda una weltanschauung autenticamente tragica, colma di dolore e infelicità. Non c’è speranza nell’universo di Kikujiro: c’è solo la sconfitta, l’incapacità di risolvere i rapporti, l’impossibilità di trovare il proprio posto nel mondo. Cosa rimane dopo? Pur “con la morte nel cuore”, con quella smorfia di dolore che nessuno può cancellare dal volto dell’adulto-bambino, c’è l’inutile consolazione legata alla possibilità di mantenere viva la meraviglia ancora per un po’: una scelta eroica, come la definisce ancora Buccheri nella sua monografia, ma che è anche un’inevitabile scelta etica. Ecco, potremmo vederla così: Kikujiro apprende da Masao il valore della meraviglia, l’importanza della scelta. Questo non cambierà il destino dei due personaggi, ma cambierà certo il loro rapporto con l’altro, legandoli indissolubilmente a una flebile, tenerissima promessa di felicità, tanto più preziosa perché tremendamente fragile, pericolosamente minacciata da un mondo ostile e freddo e inospitale. Due anime affini, che percorrono assieme un tratto di strada.

a Il Monello di Chaplin oppure a La vita è bella di Benigni), qualcosa di diverso, di speciale: lo scarto si ha quando il regista giapponese decide di andare oltre la testimonianza della tristezza nascosta dietro al gioco, quando si arriva finalmente a intuire come la compressione emotiva accumulatasi lungo tutta la pellicola nasconda una weltanschauung autenticamente tragica, colma di dolore e infelicità. Non c’è speranza nell’universo di Kikujiro: c’è solo la sconfitta, l’incapacità di risolvere i rapporti, l’impossibilità di trovare il proprio posto nel mondo. Cosa rimane dopo? Pur “con la morte nel cuore”, con quella smorfia di dolore che nessuno può cancellare dal volto dell’adulto-bambino, c’è l’inutile consolazione legata alla possibilità di mantenere viva la meraviglia ancora per un po’: una scelta eroica, come la definisce ancora Buccheri nella sua monografia, ma che è anche un’inevitabile scelta etica. Ecco, potremmo vederla così: Kikujiro apprende da Masao il valore della meraviglia, l’importanza della scelta. Questo non cambierà il destino dei due personaggi, ma cambierà certo il loro rapporto con l’altro, legandoli indissolubilmente a una flebile, tenerissima promessa di felicità, tanto più preziosa perché tremendamente fragile, pericolosamente minacciata da un mondo ostile e freddo e inospitale. Due anime affini, che percorrono assieme un tratto di strada.

Se questo piccolo tentativo di analisi/riassunto vi ha incuriosito, e vi trovate per caso dalle parti di Casalguidi, colgo l’occasione per segnalarvi che, il prossimo mercoledì 18 Febbraio alle ore 21, L’estate di Kikujiro verrà proiettato presso i locali della Biblioteca Eden nell’ambito degli eventi facenti capo al contenitore culturale ribattezzato Biblioledì: otto settimane di cinema (il ciclo di proiezioni cui si ascrive questo film è dedicato al tema Road Movies: motion/emotion), musica e cultura aperte a tutti. Vi aspettiamo!