Mixtape for the Milky Way è un progetto musicale del cantautore di Minneapolis Jeremy Messersmith, e questa Love and the Inevitable Heat Death of the Universe, singolo pubblicato lo scorso gennaio, è un piccolo gioiello di pop da camera, baciato da una perfetta commistione di minimalismo sonoro e liriche introspettive, quattro minuti e rotti nei quali tutto è perfettamente bilanciato, in equilibrio: si fa presto ad amarla, e non esce dalla testa tanto in fretta (complice anche una bella linea di basso suonata da Ian Martin Allison, bassista di gran gusto e personalità, sicuramente da tenere d’occhio). Ah, e se pure la canzone non dovesse prendervi particolarmente, guardate qui sotto quant’è assurdo, bello, minimalista e perfettamente calzante (non necessariamente in quest’ordine) il video. D’altra parte, per una canzone che parla della lenta morte termica dell’universo, quale immagine migliore di quella di un tramonto davanti a uno specchio d’acqua in eterno ed impercettibile movimento?

don’t let me go kiss me like you mean it

if you love me say it again

till my heart stops and my lungs quit breathing

till my bones crack and my brain stops thinking

till the stars burst and no one remembers we were here

Questa forse non vale, perché in realtà è uscita alla fine dello scorso anno… e però me l’ero persa, e quindi l’ho consumata in questo mese di febbraio, invidiando profondamente la magnificente intonazione di Steve Bailey col suo fretless 6 corde, e ulteriormente innamorandomi della voce incredibile di Becca Stevens (che ovviamente conoscevo già da un po’). Qui siamo di fronte a una cover del classicone del cantautore americano James Taylor, Carolina in my mind, che apre l’ultimo album solista di Bailey, intitolato semplicemente Carolina (lo stato di provenienza di Bailey, attuale Chair del Bass Department al Berklee College of Music). Carolina in my mind diventa così un duetto a due voci tra l’inconfondibile tocco di Bailey e Becca Stevens: una combo che a tratti rasenta la poesia e che (ovviamente) non fa rimpiangere tutto il resto, quello che di solito si mette sulle canoniche pop song e che qui invece manca (chitarra, batteria, piano, orchestrazioni varie). Sono solo due ma sembrano un esercito, e questa canzone non si può far altro che amarla.

Non capita tutti i giorni di ammirare un artista, diventarne amico e avere poi anche la fortuna di suonarci insieme in una band: eppure è quello che è successo a Tyler Duncan, polistrumentista di base a Detroit, e al musicista nordirlandese John McSherry, virtuoso delle uillean pipes, strumento tipico irlandese, di cui Duncan era un gran fan fin dalla più tenera età (vedere questo video per credere). Dopo averlo vagheggiato per anni, Duncan e McSherry hanno dato vita alla band the olllam, coadiuvati dal motore ritmico messo in moto dal batterista Michael Shimmin e soprattutto da Sua Maestà Joe Dart, la migliore epitome attualmente in circolazione del concetto di groove. La band, dopo un attesa di circa nove anni dall’uscita del primo lavoro, ha avviato nell’estate dello scorso anno una campagna Kickstarter per la realizzazione del secondo album, intitolato elllegy: la campagna ha avuto successo ma l’album ancora non ha visto la luce, causa ritardi dovuti alla pandemia. Tuttavia le cose si sono un po’ smosse negli ultimi mesi, e lo scorso 19 Febbraio è stato finalmente pubblicato il primo singolo, lllow the sun, apripista dell’album previsto per la primavera di quest’anno. In realtà di questo brano vi avevo già parlato in un round-up di qualche mese fa, quando ancora non aveva un titolo e la band ne aveva dato un assaggio in anteprima, a crowdfunding ancora in corso: nella sua versione definitiva, lllow the sun si apre su un piano gated sul quale batteria di Shimmin stacca un travolgente 5/8, accarezzato dall’arpeggio di chitarra di Duncan e dai flauti dello stesso Duncan e di McSherry, che danno al brano venature tipicamente irlandesi; l’ingresso del basso di Dart confeziona l’apoteosi, e il brano scivola delicato con la sua atmosfera decadente, luminoso e obliquo al tempo stesso. Come biglietto da visita non c’è male: lllow the sun è un misto tra tradizionalismi irlandesi, post-rock e pop, un po’ Radiohead e un po’ Broken Social Scene, con una spruzzata di un groove irresistibile offerto dal duo Shimmin/Dart, fatto di attese e ripartenze, pieni e vuoti, un saliscendi emotivo che lascia decisamente la voglia di ascoltare ancora. Ne riparleremo, senz’atro, sperando che l’attesa per l’uscita del lavoro a questo punto sia davvero breve.

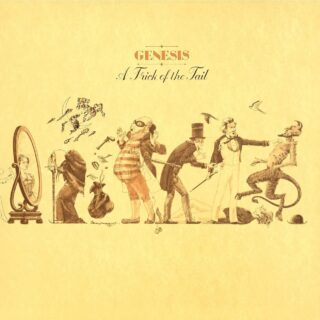

Quando perdi la voce (e la presenza scenica, e l’ironia e la scrittura) di uno come Peter Gabriel, che aveva deciso di lasciare i Genesis proprio nel bel mezzo del tour di The Lamb Lies Down on Broadway, il rischio di trovarti a pensare che tutto sia perduto è il minimo: ma Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett e Phil Collins non erano proprio gli ultimi arrivati, e avevano ancora qualche carta da estrarre dal cilindro, e qualche piccolo trucchetto da mostrare al proprio pubblico (e non solo). A Trick of the Tail, pubblicato il 13 febbraio di 45 anni fa (correva il 1976), avrebbe rappresentato per la band la prova provata di poter restare sulla cresta dell’onda anche una volta privata del carisma del suo frontman, e avrebbe spinto diverse persone (soprattutto tra i critici musicali) a ricredersi dopo le fosche previsioni di scioglimento. La cosa più difficile fu (ovviamente) trovare un rimpiazzo per Gabriel: la band decise di pubblicare un annuncio anonimo su Melody Maker, presentandosi come “band che compone musica in stile Genesis”, sfortunatamente con scarsi risultati. Nessuno dei candidati pareva essere all’altezza dell’ingrato compito e alla fine, una volta saltata la copertura, Tony Banks e soci andarono in studio a giocarsi la carta della disperazione, riuscendo infine a convincere se stessi e lo stesso Collins (che aveva sin lì inciso le linee guida per la voce nelle varie demo dell’album) che fosse proprio il batterista la miglior scelta per prendersi carico delle parti vocali: ed è a conti fatti la vocalità di Phil Collins la vera sorpresa di questo lavoro, per quanto il buon Phil tenda a gravitare ancora dalle parti di Gabriel (in termini di piglio e interpretazione dei testi). D’altro canto bisogna riconoscere come, fin dalla copertina, questo è un album che sarebbe stato perfettamente nelle corde di Gabriel: una galleria di buffi personaggi a ciascuno dei quali sarà legata una delle otto canzoni del lavoro, un album fatto di brani ricchi di momenti favolistici, che evocano l’infanzia, sognanti e sospesi, ricchi di immagini oniriche e affascinanti. Come chiosa una bella recensione online, “A Trick Of The Tail, with its charming cast of mythical beasts, ‘mesmerised children’ and ‘snowflakes in June’, is both a last hurrah for the ‘old’ Genesis and the beginning of something entirely new. Neither Genesis nor Phil Collins would ever be quite the same again.”

D’altro canto, A Trick of the Tail rappresenta forse l’album più avventuroso mai licenziato dai Genesis, e non solo per il salto nel vuoto in termini di formazione; parlando di metriche e tempi dei brani, tanto per dirne una, A Trick of the Tail è pieno di coloriture e variazioni a metà strada tra l’esotico (frequente il ricorso ai 6 e 7 ottavi) e l’esoterico (bastino le sezioni strumentali su Robbery, Assault and Battery a farsi un’idea): una padronanza tecnica che non è nuova ma che in alcun modo riduce il lavoro a una banale dimostrazione di abilità d’esecuzione, arricchendolo piuttosto di tutta una serie di colori e sfumature che, a confronto con la musica (assai più piatta) cui ci siamo abituati nel corso degli anni, possono stordire ma di certo non lasciare indifferenti, e che di sicuro contribuiscono tutt’oggi al fascino esercitato da questo lavoro.

L’apertura affidata a Dance on a volcano è un classico 7/8 di marca Genesis, trascinante e irresistibile nella sua scansione ritmica: ci sono i bassi synth ciccioni, le svisate di Hackett e il drumming frammentato e dinamicissimo di Collins, notevole anche nelle parti vocali sebbene, come già accennato e nonostante le ovvie differenze timbriche, in qualche modo il suo cantato rimandi ancora apertamente alle scelte vocali e allo stile di Gabriel. Visto che sono passati 45 anni e Dance on a volcano conserva ancora un tiro che il 90% della musica rock pubblicata in seguito se lo sogna, non c’è troppo da temere la smentita affermando che quest’opening sia invecchiato proprio come il buon vino. La seguente Entangled è una bella ballad che nasce dalle corde di Hackett (il vero unsung hero di questo lavoro) e si arricchisce delle orchestrazioni di Banks: per la maggior parte in 6/8, occasionalmente la band ci butta dentro una misura in 7 e costruisce un raffinato madrigale di arpeggi intrecciati, arabeschi ricamati sui tappeti sintetici di sottofondo che sfociano in un melodicissimo e affascinante solo di synth conclusivo. Squonk ha un suono complessivamente più heavy e, stando alle parole di Rutherford, voleva essere un modo di riproporre atmosfere vicine a quelle di Kashmir dei Led Zeppelin: ci sono i bassi, rotondi e pulsanti, e una melodia che in qualche modo sembra prefigurare qualcosa dei Genesis che verranno. La fiabesca Mad Man Moon è un passaggio quasi commovente, una ballad un po’ schizofrenica e dolcemente poetica: parte in 7/4, passa ad un canonico 4/4 e poi scivola sui 7/8 nell’intermezzo che la spezza in due metà, un passaggio dapprima spagnoleggiante, poi angosciante e infine (quando rientra la voce) trascinante. Si torna a chiudere poi sul 4/4, ma quel che resta nella mente alla fine sono soprattutto il fascino di una melodia complessa e prepotentemente orecchiabile al tempo stesso, il testo, una piccola poesia surreale, e il lavoro di Collins alla voce. Robbery, Assault and Battery ha tutta l’aria del divertissement con annessa un po’ dell’ironia tipica dei testi di Peter Gabriel, ed è soprattutto un tour de force strumentale, metricamente complesso e intricatissimo, con il drumming di Collins sugli scudi, in particolare nelle sezioni in 13/8 (solo per farsi un’idea della complessità del quadro, copio-incollo questa esauriente descrizione: “The intro is in 7/4, and all 3 verses and 2 choruses are in 4/4 (with one bar of 7/8 ending both choruses, in the little guitar melody). The keyboard solo is in the uncommon time signature 13/8, achieved by alternating bars of 7/8 and 6/8, ending with another bar of 6/8 in transition to the interlude verse section (“God always fights…”). This section is again in 13/8, but this time alternating 3 bars of 3/8 with one of 4/8, and ending by skipping the last 4/8 bar in transition to the keyboard melody that follows. This melody is in 13/8 again, but back to the alternation of 7/8 and 6/8. The outro (“Done me wrong…”) is 16/8, split in 2 bars of 5/8 and one of 6/8”). Ripples torna a proporre le 12 corde acustiche che tanto avevano dato al sound della band prima di The Lamb…, per andare a infrangersi delicatamente sui marosi del piano e dell’elettrica effetto reverse (potenza del delay e dell’eco) di Hackett, che dipingono un affresco strumentale ipnotico e affascinante fino alla conclusiva ripresa dell’inciso. La titletrack è, per stessa ammissione del suo autore, Tony Banks, “something lighter and more quirky”, qualcosa di più leggero e un filino strambo, tanto per spezzare la tensione drammatica: una specie di bizzarra marcetta storta cavalcata da Collins col piglio dello chansonnier, una tipica story-song che, in altri tempi, sarebbe sembrata cucita su misura proprio per la voce (e le inclinazioni stilistiche) di Gabriel. La chiusura è affidata a Los Endos, una cavalcata a metà tra fusion e vagheggiamenti sudamericaneggianti, con Collins che mette a frutto dietro i tamburi il lavoro svolto con la sua band jazz-fusion, i Brand X, ribadendo al tempo stesso tutto l’amore per i Weather Report di Zawinul. Nel pezzo c’è spazio per alcune reprise dei temi di Dance on a volcano e Squonk, e non manca nemmeno la citazione di due versi tratti da Supper’s Ready, omaggio al lavoro svolto con Peter Gabriel: tutto concorre a fare di Los Endos un adorabile pastiche sperimentale, una chiusura insieme inattesa e consolatoria.

A Trick of the Tail rappresentò all’epoca la miglior risposta possibile alla legittima domanda “C’è vita dopo Peter Gabriel?” e, di fatto, anche uno spartiacque epocale, sia per la band che per il suo frontman nuovo di zecca: niente sarebbe stato uguale a prima, che a scriverlo oggi sembra banale ma, se ci pensate, la band avrebbe dovuto presto affrontare anche la dipartita di un altro tassello fondamentale, quello Steve Hackett che col suo impegno compositivo e di rifinitura rende speciali ampi passaggi di questo lavoro (e del successivo Wind & Wuthering, suo ultimo album di studio coi Genesis). Molte cose stavano per cambiare, ma A Trick of the Tail manteneva vivo il vulcano creativo della band, e quel fuoco che, ancora a distanza di 45 anni, continua elegantemente a scaldare il cuore di molti amanti della musica.

If this desert’s all there’ll ever be

Then tell me what becomes of me.

A fall of rain

That must have been another of your dreams

A dream of mad man moon