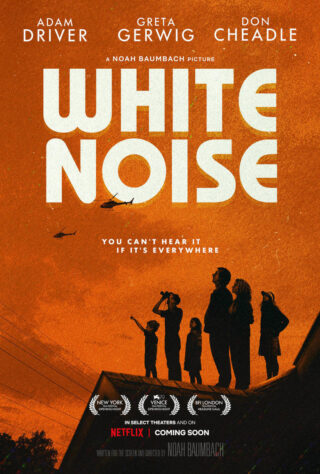

Ho letto Rumore Bianco ormai molti anni fa, abbastanza da conservarne, per quel che riguarda gli avvenimenti del narrato, un ricordo chiaro nelle sue linee generali ma dai contorni già vagamente nebulosi, sebbene le sensazioni provate durante la lettura non mi abbiano mai del tutto abbandonato; capirete quindi con quale timore e tremore mi sia accostato al film di Noah Baumbach (già autore de Il calamaro e la balena, Lo stravagante mondo di Greenberg, Storia di un matrimonio), uscito brevemente al cinema all’inizio del Dicembre scorso dopo aver aperto la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (il 31 Agosto) e, successivamente, il New York Film Festival, e prima di venire distribuito in streaming su Netflix (dallo scorso 30 Dicembre): forse, con un po’ di quella diffidenza che si prova di fronte all’adattamento di un’opera alla quale si è rimasti abbastanza affezionati da arrivare a usarne una frase come titolo di un proprio vecchio lavoro musicale (May the days be aimless, possano i giorni essere senza meta, appunto). È ovviamente molto difficile restituire sul grande schermo la prosa filosofica e coloratissima dello scrittore americano Don DeLillo (c’è riuscito Cronenberg con il suo bellissimo Cosmopolis, del quale per inciso parlavamo qui una decina d’anni fa, ma gli adattamenti per il cinema di questo autore, eccezion fatta per Cosmopolis e per il White Noise di Baumbach, si contano davvero sulle dita di una mano: À jamais di Benoit Jacquot, del 2016, riproposizione del romanzo Body Art, e il cortometraggio Looking at the Dead del 2011 firmato da Jean-Gabriel Périot e ispirato al racconto intitolato Baader-Meinhof, parte della raccolta L’Angelo Esmeralda), ed è ancora più complesso farlo nel caso di Rumore Bianco, che è un testo enormemente stratificato e pieno di divagazioni, derivazioni e sotto-testi, con una varietà di momenti, toni e ambientazioni di molto superiore a quella del già citato Cosmopolis. Ci voleva coraggio per affrontare questa impresa, ma comincerei subito col dire che Baumbach è sostanzialmente riuscito a rispettare il tono del narrato (a tratti anche con fin troppa deferenza), seppur semplificandolo in alcune sue parti e in alcune riflessioni, che avrebbero forse meritato maggior spazio: la varietà stilistica che il regista ha dovuto adoperare per riadattare ed esporre la materia delle pagine di DeLillo gli è valsa comunque numerose critiche, polarizzando abbastanza il dibattito sulla stampa specializzata, ma non si può negare come essa faccia parte del tessuto della narrazione delilliana, costituendo di fatto il modus del racconto. La scelta di Baumbach di preservare questa varietà di tono, che oscilla senza soluzione di continuità tra la commedia grottesca, il dramma familiare ed esistenziale e l’horror fantascientifico, rispetta in maniera piuttosto rigorosa la cifra stilistica del libro, contribuendo a conferire alla trasposizione cinematografica un carattere talvolta eccentrico ed estremo ma allo stesso tempo sottilmente affascinante, tanto da attrarre magneticamente lo sguardo verso lo schermo. Quello cui si assiste lungo la proiezione è, in qualche misura, un’amplificazione del visibile, che opera direttamente sul meccanismo della visione (quello attraverso il quale esperiamo la realtà; quello che rende il cinema ciò che è) con guardo allo stesso tempo estetico e analitico (non c’è differenza tra lo sguardo incollato allo schermo dello spettatore e quello dei protagonisti della storia nella sequenza in cui, in fuga dall’evento tossico aereo, si fermano tutti in mezzo alla strada ad osservare lo spettacolo dell’annichilimento incarnato dalla minacciosa nube tossica che avanza come una delle astronavi aliene di Independence Day). Non scomoderei troppe categorie meta-cinematografiche, ma è un fatto che White Noise si muova sul confine sottile che separa il visibile da chi lo osserva, la diegesi dalla sua analisi: un passo dentro e un passo fuori lo schermo, con l’ambizione di essere un’opera che, attraverso il paradosso, riesca a dire qualcosa di vero anche sul nostro quotidiano.

La storia, per chi non avesse letto l’opera originale, è ambientata nel 1984. Il protagonista, Jack Gladney (Adam Driver) è un professore universitario, massimo luminare di una disciplina da lui stesso creata, l’hitlerologia (pur non parlando una sola parola di tedesco ed essendo costretto per questo a prendere di nascosto lezioni di lingua da un insegnante piuttosto inquietante), che insegna in una bizzarra università piena di professori che sono più simili a santoni che a luminari. Jack è sposato con Babette (Greta Gerwig), entrambi sono al quarto matrimonio e crescono insieme i figli avuti dalle precedenti unioni oltre che dalla loro: Heinrich e Steffie, avuti da Jack da due dei precedenti matrimoni, Denise, avuta da un matrimonio passato di Babette, e Wilder, che i due hanno avuto insieme. Il narrato, proprio come nel romanzo, è organizzato in tre capitoli: il primo, Waves and Radiation, segue la vita quotidiana della famiglia e la scoperta, da parte di Denise, del fatto che Babette sembra segretamente consumare una pastiglia misteriosa, il Dylar, ottenuta senza prescrizione medica. La madre non parla di questo farmaco, fingendo di ignorarne l’esistenza, e nessuno riesce a capire a cosa essa serva. Contemporaneamente un collega di Jack, il professor Murray Siskind (Don Cheadle), da poco trasferitosi nella stessa università del protagonista, vorrebbe avviare una cattedra incentrata sulla figura di Elvis Presley (Elvissologia) e cerca di ottenere l’aiuto di Gladney per veder legittimata la propria visione sul tema. La storia procede in questi termini fino all’incidente, le cui conseguenze vengono descritte nel secondo capitolo della storia, The Airborne Toxic Event: a seguito dello scontro tra un camion che trasporta sostanze infiammabili e un treno merci che sta trasportando una misteriosa sostanza tossica, il Nyodene D. (Nyodene derivative), si sprigiona una devastante esplosione che trasporta il pericoloso agente chimico direttamente verso la placida cittadina abitata dai Gladney. Dopo aver tentato (inutilmente) di minimizzare la faccenda, la portata dell’evento diventa presto tale da richiedere l’evacuazione di massa della città: bloccati nel traffico in una coda interminabile che conduce ai rifugi approntati per ospitare i cittadini, ormai fuggiaschi, i Gladney sono costretti a fermarsi in un’area di servizio abbandonata per fare il pieno all’auto, e Jack viene esposto inconsapevolmente per pochi minuti (circa due e mezzo) all’atmosfera tossica esterna. La famiglia trascorre quindi un periodo di quarantena, che si protrae per nove giorni, durante il quale Jack viene indicato come soggetto a rischio di contaminazione a causa del contatto con la nube durante il rifornimento, ricevendo una “diagnosi” di morte dagli strumenti elettronici in dotazione ai volontari della struttura ricettiva. Durante la quarantena Gladney incontra nuovamente Murray Siskind, che appreso delle sue angosce per l’esposizione involontaria all’agente chimico gli fa il dono (del tutto inatteso) di una pistola, sostanziandolo con la motivazione che quell’arma possa rivelarsi utile nei tempi balordi che si preparano, e che magari un omicidio possa fargli guadagnare dei “crediti di vita” (e chi può dire che quell’arma non sia in grado di uccidere la morte stessa?). Da un momento all’altro, dopo il nono giorno, la popolazione può tornare a condurre una vita normale, come se niente fosse accaduto. Il terzo capitolo della storia, Dylarama, sviscera la dipendenza di Babette dal Dylar, che attraversa con tutta una serie di segnali le prime due parti del narrato: il ritorno alla normalità dopo l’evento tossico aereo coincide con un apparente peggioramento dell’umore della donna, che spinge infine Jack (spronato da Denise) ad affrontarla per capire cosa stia davvero accadendo e cosa sia questo Dylar che il marito e la figlia hanno trovato nascosto in casa. La spiegazione sconvolge Jack: Babette si è sottoposta, nell’ultimo anno e mezzo, all’assunzione di un farmaco sperimentale che promette di eradicare la paura della morte, arrivando a prostituirsi con il capo della sperimentazione, un sedicente Mr. Gray, pur di poter avere altro farmaco sebbene esso avesse dimostrato la propria inefficacia su Babette stessa. Appresa la verità, Jack confessa alla moglie di aver ricevuto una “diagnosi” di morte in un futuro non meglio specificato a seguito dell’esposizione accidentale alla nube di Nyodene D. durante il rifornimento effettuato nel corso dell’evacuazione: nel delirio seguente, che mette seriamente a rischio il matrimonio (non solo per il tradimento sessuale della moglie, ma per la scelta di lei di escludere il marito dalle proprie paure e angosce, rifiutandone a priori un aiuto che però forse egli stesso non sarebbe stato in grado di dare), l’uomo decide di usare il Dylar per vincere la propria stessa paura, mascherando con questo proposito il desiderio di uccidere Mr. Gray con la pistola avuta da Murray, così da punirlo per i rapporti avuti con Babette e al tempo stesso, magari, guadagnarsi quei “crediti di vita” citati dal collega. Lo scontro a fuoco tra i due uomini prende presto una piega grottesca e delirante, ma riesce in ultima analisi a riavvicinare Jack e Babette nel più improbabile degli ospedali d’emergenza, ospitato dentro una chiesa e gestito da suore che non credono in Dio né nella resurrezione. La vita può quindi continuare, con tutte le sue nevrosi illusoriamente rassicuranti che nascondono il fondo cieco di dolore dell’esistenza.

White Noise dipinge una società, la nostra società, ossessionata dalla decadenza, dal dolore, dalla malattia e in ultima istanza dalla morte: semplicemente perché non pare accettabile che qualcosa di così pieno di significato come le nostre vite possa banalmente, a un certo punto, spengersi nel Grande Nulla. L’ossessione per la morte diventa così quasi una specie di enorme rituale apotropaico, nel perenne tentativo di esorcizzarla mettendola al centro di ogni discorso, dalle folle adoranti ai raduni hitleriani studiate da Gladney, all’umana devianza che spinge a rallentare in auto per osservare meglio un incidente mortale; dagli incidenti stradali mostrati da Marcus nella sua lezione come paradossale, assurda metafora della speranza (un po’ come la pistola donata a Gladney, che veicola l’idea dell’omicidio, quindi dell’annientamento, ma insieme anche la speranza di guadagnarne i bramati “crediti di vita”: è pericolo e insieme opportunità, come a dire, stravolgendo Hölderlin in maniera paradossale e grottesca, che “laddove aumenta il pericolo, cresce anche ciò che salva”), agli incidenti aerei trasmessi in TV e consumati come intrattenimento dai figli di Jack e Babette. Come dicevo, è nella rappresentazione esagerata di questo grottesco vagamente surreale che White Noise riesce meglio e convince maggiormente: catalizza lo sguardo amplificando la potenza dell’oggetto filmico e rendendola irresistibile, spingendo a guardarla intensamente così come ciascuno di noi tende a rallentare per vedere meglio quell’incidente, in un’unione perfettamente riuscita di medium e senso, significante e significato. Seguendo meticolosamente gli stessi tre macro-capitoli che scandiscono il libro, il film di Baumbach colleziona sequenze memorabili costruite attorno al tanfo appartenente inspiegabile della Morte e della perdita di significato (tutto odora di Morte, dal rituale dell’inizio dell’anno accademico, osservato da Gladney con la passione e la dovizia di particolari dell’entomologo, con sguardo glaciale e quasi scientifico, allo studio, al limite della parafilia, delle sequenze di incidenti stradali nel cinema americano, condotto con tanto di proiezioni da Murray nel corso delle sue lezioni; dal ricorso alla panacea farmacologica, inafferrabile e non completamente spiegabile neppure con un’approfondita analisi chimica, portatrice di una tecnologia avanzata e spaventosa quasi quanto quella dei microorganismi usati per combattere la nube tossica aerea, al cinismo nichilista delle conversazioni famigliari e lavorative, nelle quali si consuma il delirio letterario che fa della famiglia the cradle of misinformation, come la definisce Murray, un luogo fisico nel quale si coltiva una visione deformata e disinformata della realtà, una sua rassicurante alterazione priva di reale contenuto). Di contro, i protagonisti combattono come possono la propria battaglia per il Senso, per lo più adoperando le armi (grottescamente spuntate) offerte dal desiderio capitalista di immortalità, che si pensi di poterla raggiungere attraverso il rito del consumo (si prenda il fascino che trasuda da luoghi-cardine come il supermercato, centrale soprattutto nel libro di DeLillo, o dalla tecnologia come mezzo che attesta la nostra dignità di esseri umani e definisce scientificamente e in maniera esatta la nostra stessa esistenza, anche se questo è un topos meglio sviscerato tra le pagine del romanzo che lungo queste oltre due ore di proiezione), attraverso la semantica, l’analisi post-modernista dei fenomeni di costume (in cerca di una ratio comune che giustifichi e conferisca significato all’esistenza) o, più banalmente, narcotizzandosi per non concentrarsi eccessivamente sull’apparente, inesplicabile (e ineluttabile) insensatezza delle nostre vite (il Dylar assunto da Babette, la metafora perfetta dell’abuso farmacologico che tenta di rivestire di normalità un’esistenza fatta per lo più di paure paralizzanti). Dentro White Noise tutti fingono: finge Babette di essere felice, di non essere divorata dalla paura, di non essere dipendente dal Dylar; finge Jack di conoscere la sua materia, l’hitlerologia, nonostante si senta drammaticamente inadeguato poiché incapace di parlare una sola parola di tedesco, e soprattutto imbarazzato per la potenziale brutta figura che gli si prospetta nella ventura conferenza di studi hitleriani ospitata proprio dalla sua Università; finge Murray e si prende in giro da solo, cercando conforto nelle convinzioni offertegli dalle sue elucubrazioni sul mito, la mitopoiesi, la figura immortale di Elvis cui sembra voler affidare tutta la propria sanità mentale; a non fingere è forse soltanto Mr. Gray, che invece non conosce nemmeno una parola d’inglese (lo ha imparato dalla televisione, e infatti metà delle sue frasi sono evidentemente degli slogan pubblicitari) ed è un disgraziato tossicodipendente e non certo quel project manager di una corporation che Babette presenta al marito nel suo racconto sul Dylar. La figura di Mr. Gray che si esprime attraverso gli slogan dei commercials rimandati in loop dal televisore nella sua squallida camera di motel è un po’ la summa di tutta una collezione di figure di un immaginario infestato da riferimenti e icone della cultura popolare sotto forma della cantilena prodotta dal consumismo sfrenato e dal bombardamento costante dei media.

Il paradosso di cui si nutrono le sequenze rutilanti e caotiche coreografate da Baumbach (è il caso di dire coreografate, in effetti, considerando la teatralità esasperata di molti passaggi del racconto e, soprattutto, l’inattesa ed efficacissima sequenza finale) è quello che attraversa sotterraneamente tutte le pagine del libro: che tutto ciò che si può fare per opporsi all’Ineluttabile è perfettamente, tristemente, grottescamente inutile. Si può anche credere di essere destinati a una qualche forma di immortalità (come le figure studiate all’università di Gladney, siano esse Hitler o Elvis, con tutto il loro carico di significato attribuitogli ex-post dalla società di Massa, ad esempio rivestendo di senso aspetti apparentemente e fattualmente insignificanti delle loro esistenze pur di cavarne un bagliore di eternità, tipo l’amore di Elvis per i cani e quanti ne possedesse, o il rapporto di Hitler con la madre) o, come il protagonista di Cosmopolis, altra meraviglia delilliana, semplicemente pensare che la morte non esista perché il credo della nuova società è che saremo tutti quanti semplicemente assorbiti dentro flussi di informazioni: ma come già detto questo aspetto legato al feticismo delle nuove tecnologie non è troppo frequentato nel film di Baumbach, ed è un vero peccato perché probabilmente è in questo mortifero ricorso alla tecnica (più propriamente che alla tecnologia) come antidoto per superare la nostra finitezza che Rumore Bianco offriva le riflessioni migliori, e mi viene in mente ad esempio il capitolo sulla casa più fotografata d’America, o la riverenza per il bancomat come macchina che fornisce attestazioni di diritto all’esistenza attraverso il freddo numero; ma l’autentica sconfitta dei personaggi risiede nella consapevolezza latente che niente di tutto questo fermerà la giostra per permetterci di scendere.

Il mattino andai in banca. Raggiunsi la cassa automatica per controllare il mio saldo. Inserii la carta, composi il codice segreto, digitai la mia richiesta. La cifra che comparve sullo schermo corrispondeva abbastanza al conto che avevo fatto io, arrivandovi stentatamente dopo una lunga serie di analisi su documenti e di tormentate operazioni aritmetiche. Sentii diverse ondate di sollievo e gratitudine. Il sistema elettronico aveva dato il suo assenso alla mia vita. Ne avvertii il sostegno e l’approvazione. Il cervellone, la struttura centrale, piazzata dentro un locale sbarrato, in una città lontana. Che gradevole interazione. Sentii che qualcosa di profondo valore personale, ma non denaro, tutt’altro, era stato autenticato e confermato. Due guardie armate stavano accompagnando fuori dalla banca una persona disturbata. Il sistema elettronico era invisibile, cosa che lo rendeva ancora più incredibile, ancora più inquietante da averci a che fare. Ma eravamo in consonanza, almeno per ora. Le reti, i circuiti, i flussi, le armonie. (Rumore Bianco, Einaudi Tascabile, traduzione di Mario Biondi, pag. 58)

Semplicemente, White Noise punta il suo sguardo sarcastico e affilato nella desolazione di una società convinta di vivere un eterno presente, che dovrebbe essere dispensato dalla morte e dalla putrefazione, ed è disposta a tutto pur di superare la più antica paura dell’uomo, quella dell’annullamento di sé, l’annichilazione, qualcosa che, se ci pensate, non ha senso alcuno (siete mai riusciti a immaginare il mondo senza di voi? E anche già solo tentando di formulare un pensiero come questo si rischia di scivolare nell’onanismo di alcune delle disquisizioni assolutamente auto-referenziali che tengono impegnati gli “intellettuali” dell’Università durante la pausa pranzo, quella stessa autoreferenzialità di chi immagina la propria scomparsa solo per domandarsi come gli altri vi reagirebbero, con un egoismo e un’autoesaltazione che altro non fanno che nascondere la vertigine impensabile insita nell’idea del puro e assoluto Niente). Non è certo un caso che Baumbach scelga di chiudere il suo film trasformandolo, paradossalmente, in una specie di inquietante horror musicale: un grottesco balletto inscenato nel luogo deputato a permettere il superamento e la trasfigurazione della paura della morte nell’unica esperienza offerta dal Capitale che sia in grado di contrastare la nostra triste e asfissiante percezione dell’immanenza, ovvero il Consumo; una coreografia ospitata tra le corsie del supermarket, organizzate con la puntigliosità quasi autistica di un girone infernale di sfumature di colori pantone. Tra vaghi richiami al farsi forza a vicenda e al trovare la fede nel prossimo (come nella sequenza del ricovero di Jack e Babette dopo la sgangherata sparatoria nel motel di Mr. Gray), suore che non credono in Dio e soprattutto non credono nella vita dopo la Morte, figli che tentano di esorcizzare le proprie paure attraverso la mania del controllo, sotto-plot di delirio complottista e anti-governativo, alla fine solo il Consumo sembra riuscire a distendere i nervi, dando l’impressione di eternità all’esistenza senza scopo di milioni di personaggi (non più) in cerca di autore. Che la società sia un enorme esperimento di narcosi collettiva, che basti non seguire alcun piano per non allontanare i passi dal confortante rumore bianco che avvolge le nostre esistenze e quanto l’abitudine (codificata nei suoi rituali) sia amica della sanità mentale perché impedisce di pensare per ogni momento, a ogni passo, a quanto tutto questo sia inane, sono alcune tra le riflessioni più importanti del romanzo di DeLillo, e di questi temi Baumbach dà un’interessante e convincente rappresentazione nel suo film: lo fa con un’estetica che oscilla tra l’eccentrico wesandersoniano (d’altronde Baumbach è stato con Wes Anderson sceneggiatore di due gemme come Le avventure acquatiche di Steve Zissou e The fantastic Mr. Fox) e una sottile inquietudine esteticamente debitrice di opere come Stranger Things (sarà che sono entrambi prodotti Netflix, ma l’evento tossico aereo ha molti tratti in comune anche con i cieli tumultuosi che preconizzano la venuta del Mind Flyer; che poi, tra parentesi, il trattamento riservato alla cultura pop sia nel romanzo che nel film rende assolutamente ragionevole un collegamento di questo tipo, conferendogli anzi tutta una serie di significati aggiuntivi), costruendo una commedia grottesca sempre sul filo dell’eccesso e affidandosi alla straordinaria bravura dei suoi protagonisti, alla fisicità inquieta di Adam Driver, al doloroso terrore nascosto nelle pieghe del volto di Greta Gerwig e soprattutto a uno straordinario, ossessivo e delirante Don Cheadle. La narrazione operata da Baumbach cerca di sposare il rispetto quasi religioso per l’opus di DeLillo con la richiesta cinematografica di ritmo: ne risulta un racconto più brioso di quello che si legge nelle pagine del libro, spesso più avvincente che riflessivo, attento ad essere rispettoso del testo senza rinunciare alla godibilità del risultato finale.

White Noise mette in scena l’irruzione del caos della Morte e dell’annullamento dentro un panorama fatto di casette ordinate, dentro la “foschia tabacco-narcotica” offerta dal rituale della televisione davanti al divano, dalla corsa al consumo e dal bombardamento di notizie spacciato per informazione, direttamente dentro la vita borghese come la conosciamo: cosa succede quando l’unico pensiero (l’unica vera paura) che cerchiamo tutti quanti, costantemente, di esorcizzare, che la società stessa è costruita al fine di esorcizzare; cosa accade quando essa si materializza infine in tutta la sua ingombrante (per quanto sfuggente e quindi ancor più spaventosa) fisicità? L’esistenza della famiglia Gladney diventa non più una metaforica, prolungata fuga dalla Morte, ma una reale lotta per la sopravvivenza contro un nemico invisibile eppure infine drammaticamente e realmente presente, nella forma di una nube tossica che riversa sopra le teste degli innocenti (ma parimenti mostruosi) cittadini americani una quantità pericolosamente spaventosa di un rifiuto tossico incolore, inodore e assolutamente letale. Il fascino esercitato dalla morte a quel punto non può più essere esorcizzato, e la stessa tecnologia che impartiva la propria incorporea e sacrale benedizione all’esistenza dei suoi adepti diventa dispensatrice di (poco) scientifiche certezze di morte a lungo termine (quel PC che preconizza, non potendo escluderla, la morte del protagonista a seguito dei suoi due minuti e mezzo di esposizione all’evento tossico aereo, situandola grottescamente entro al massimo trent’anni dall’evento, ma invitando a riconsiderare questa stima ad almeno quindici anni dalla “diagnosi”). Come recita giustamente l’azzeccata tagline del fim, “You can’t hear it if it’s everywhere”: perché il white noise raccontato da DeLillo può essere sia questo rumore bianco che sottende tutta la nostra vita nella forma della paura, l’orrore del puro vuoto e dell’assenza di significato, qualcosa che senti soltanto se scegli di concentrartici sopra; sia, al tempo stesso, un suono che oggi potremmo chiamare ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), un confortante rumore di fondo che accarezza, anestetizza e distrae, impedendo per l’appunto quella concentrazione, forse persino una sorta di opportuna, “culturale” incarnazione della radiazione cosmica di fondo, una vibrazione sottile e costante che permea tutta la nostra vita. A ben guardare, il rumore bianco evocato nel titolo si riferisce ad entrambi questi aspetti, in una voluta ambivalenza. Pur semplificando alcuni passaggi, e modificando un po’ lo sviluppo della trama, Noah Baumbach riesce a restituire le atmosfere e il contesto dell’opera di DeLillo (“In White Noise in particolare, ho cercato uno squarcio di luce nel quotidiano. A volte, è una luce quasi spaventosa. Altre volte, può diventare quasi sacra… Il nostro sentimento di paura, lo evitiamo perché lo avvertiamo a un livello molto profondo, e ciò provoca un conflitto intenso… credo che sia una cosa che avvertiamo tutti, ma di cui non parliamo mai, una cosa che c’è e non c’è. Ho cercato, in White Noise, di collegarla a un altro sentimento, quel sentimento di trascendenza che resta appena al di fuori della nostra portata. Questo straordinario miracolo della realtà è in un certo senso connesso al timore straordinario che è la paura della morte, che tentiamo di mantenere al di sotto della superficie delle nostre percezioni”) con una messa in scena efficace, grottesca e delirante, confezionando un prodotto che, pur essendo comunque abbastanza levigato, riesce a mantenere viva una strisciante sensazione di inquietudine che lo attraversa carsicamente. Non un film che ha la potenza disperata del Cosmopolis di Cronenberg (un confronto forse anche ingiusto per Baumbach, che non pare avere ancora raggiunto una dimensione completamente autoriale nel suo cinema), ma una riduzione efficace (seppure molto debitrice dell’originale) di un’opera densa, complessa e sfaccettata, riadattata con l’amore profondo dell’appassionato. È un po’ un peccato che soltanto sul finale il film viva il suo più autentico colpo di coda, il momento più magistrale di tutta la proiezione: accade quando infine Baumbach mette da parte la deferenza verso le pagine di DeLillo e trova il modo di dare una forma a quello che avrebbe potuto essere il suo White Noise. Sulle note di New Body Rhumba, composta dagli LCD Soundsystem appositamente per il film (e piena anche di riferimenti al titolo che DeLillo avrebbe voluto dare al libro, Panasonic, salvo incontrare una serie di prevedibili problemi di copyright), va in scena un orgiastico balletto tra le corsie del supermercato che è al tempo stesso un’apotropaica danza condotta contro la Morte stessa e una satira efficace del Teatro del Consumo, la definitiva attestazione dell’ecosistema capitalistico come unico contesto all’interno del quale continuare a risiedere per manifesta incapacità di pensarne una reale alternativa e perché promessa (questa sì, narcotizzante) di pace dei sensi, unico spazio fisico all’interno del quale poter dimenticare il rumore bianco della Morte abbandonandosi al rumore bianco del Consumo: la metafora più potente, la più originale e soprattutto la più personale tra tutte quelle che Baumbach dissemina nelle oltre due ore di proiezione, giocando scopertamente col sospetto, questo sì (nonostante DeLillo odi cortesemente il termine) davvero post-modernista, che possa trattarsi semplicemente di un videoclip per il brano degli LCD Soundsystem, precipitando il narrato tutto (e le sue modalità) ancora più addentro a quella sensazione di meta-cinema (ma forse più in generale di meta-racconto) che qua e là balugina lungo i fotogrammi, e riuscendo soprattuto a mettere plasticamente in scena, coi mezzi della settima arte, proprio quel rumore bianco (e tutti i suoi paradossi) che per l’intera proiezione ha cercato di raccontare.