I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

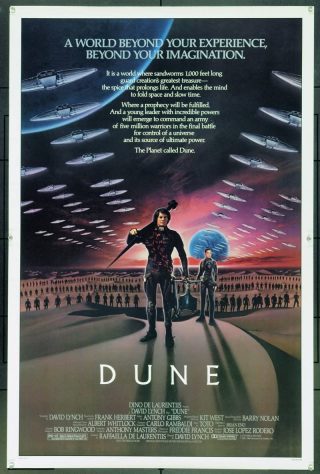

Uscito nel 1984, Dune di David Lynch si ispira a quello che all’epoca era già uno dei romanzi di fantascienza più noti al grande pubblico, l’omonima opera dell’autore americano Frank Herbert, da sempre additata da più parti come “impossibile da trasporre al cinema” per la grande complessità della trama e il ricorso a uno stile narrativo largamente basato sul monologo interiore: un’impresa titanica, a tutti gli effetti, e che non ha mancato di segnare l’esperienza del cineasta di Missoula. Pubblicato per la prima volta nel 1965, il romanzo di Herbert ha da sempre noti estimatori che ne hanno tentato (o, più spesso, solo sognato) la trasposizione cinematografica, tutti progetti miseramente falliti tra i quali si ricorda soprattutto, avvolto dall’aura del Mito, quello di Alejandro Jodorowsky: viene da pensare che, a questo punto, se Jodorowsky riuscisse a realizzarlo non farebbe altro che sottrarre la propria potenziale opera proprio a quel Mito di cui ormai si nutre e, non a caso, il buon Alejandro se ne guarda bene, trovando molto più redditizio commentare (generalmente male) i tentativi altrui. È ben nota la chiosa riservata a questa versione di Lynch, assai poco lusinghiera: “Quando andai a vedere Dune di David Lynch diventai verde per la rabbia. Lui era l’unico capace di realizzarlo. Ma alla fine del film mi rilassai e divenni allegro: il film era una merda. E la colpa non era di certo di Lynch”. Può darsi che Jodorowsky non abbia completamente in questa sua stroncatura del lavoro di Lynch, ma di certo tocca un nervo scoperto relativamente al libro e al potenziale film che se ne potrebbe trarre: “Quando si spendono 250 milioni di dollari, il film non può che essere un’operazione commerciale. Lynch ha perso 4 anni della sua vita e fare il regista in quelle condizioni è come essere una specie di vigile urbano. Quello di Dune è un tema alchemico, ecologico, profondo, non è Hollywood.” Inutile dire che le ben note vicende produttive di questo film, e anche il successivo (quasi immediato) disconoscimento operato dal suo autore, sembrano dare ragione al caro Alejandro.

Per rimettere in fila brevemente la trama, Dune è ambientato nell’anno 10191, quando ciò che resta dell’umanità (ammesso che con l’umanità abbia ancora qualcosa a che spartire), vive e prospera nell’universo organizzata in una società feudale, nella quale il potere è retto da una monarchia alle prese con lotte che coinvolgono le varie casate. L’universo conosciuto è governato dall’imperatore Padishah Shaddam IV (José Ferrer), e il suo fulcro è il pianeta Arrakis, anche noto come Dune: un mondo sabbioso e inospitale dal quale si estrae la Spezia Melange, una sostanza dai misteriosi e molteplici poteri che, tra le altre cose, conferisce ai mostruosi piloti della Gilda Spaziale, la corporazione dei trasporti e commerci, la capacità di attraversare le enormi distanze siderali piegando lo spazio con la mente, senza quindi doversi spostare fisicamente. Il potere dell’Impero si fonda sulla prosperità del commercio, e quindi sul favore della Gilda: e proprio adesso, la Gilda sospetta che una cospirazione possa mettere a repentaglio l’estrazione della Spezia, rischiando di mandare al collasso tutto il sistema economico. In effetti una cospirazione è in atto, e a muoverne i fili è proprio l’Imperatore. Il duca Leto Atreides (Jürgen Prochnow), che governa il pianeta Calaban, sta acquisendo sempre più popolarità nell’Impero, un’ascesa che non è vista di buon occhio dall’imperatore, che teme che il nobile stia tentando di mettere assieme un esercito per attaccarlo e minacciarne il dominio; Padishah Shaddam IV ha dunque deciso di affidare alla casata Atreides il controllo di Arrakis e dei suoi giacimenti, con l’intenzione di fargli tendere un’imboscata dai precedenti affidatari dell’estrazione, la casata degli Harkonnen, provenienti dal pianeta Giedi Prime, nemici giurati degli Atreides. Nell’imboscata, gli Harkonnen potranno contare sul supporto delle truppe imperiali, i Sardaukar. Venuti a conoscenza dei piani dell’Imperatore, i piloti della Gilda ordinano a Padishah Shaddam IV di far uccidere anche e soprattutto il figlio di Leto, Paul Atreides (Kyle MacLachlan), sul quale circolano voci inquietanti: si teme infatti che Paul sia al centro di un secolare programma condotto dalla Sorellanza Bene Gesserit, una confraternita di sacerdotesse impegnate a preparare la venuta di un Kwisatz Haderach, una sorta di Eletto destinato a cambiare il mondo. In realtà le cose stanno un po’ diversamente: Paul è il figlio della passione tra Leto e Lady Jessica (Francesca Annis), sacerdotessa infiltrata dalla Sorellanza alla corte degli Atreides ma che ha finito per innamorarsi del duca e per concedergli di avere il tanto desiderato figlio maschio, nel quale ha riposto, senza il beneplacito delle altre accolite della confraternita, la speranza che possa trattarsi proprio dell’Eletto. In effetti, Paul ha visioni, sogni profetici, che sembrano provenirgli da un oscuro, enorme potere: appreso della sua esistenza, la Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam (Siân Phillips) corre su Calaban per osservare di persona le capacità del ragazzo, restandone colpita. Gli Atreides, perfettamente a conoscenza della trappola, si trasferiscono comunque su Arrakis, come ordinato dall’Impero, confidando, per difendersi, in una propria invenzione, il Modulo Estraniante, un’arma potentissima basata sulle proprietà del suono: tuttavia il tradimento del medico di corte, il dottor Wellington Yueh (Dean Stockwell), in realtà motivato da un doppio gioco che potesse consentirgli di arrivare ad uccidere, anche se non per mano propria, il barone Vladimir Harkonnen in persona (Kenneth McMillan), responsabile della morte della sua amata moglie, rende la disfatta inevitabile per gli uomini del duca. Il medico disattiva gli scudi del palazzo di Arrakis e distrugge le nuove armi degli Atreides, lasciandoli indifesi e di fatto consegnando il pianeta all’imboscata degli Harkonnen, forti anche dei buoni consigli di Piter DeVries (Brad Dourif). Gli Harkonnen, presa Arrakis con estrema facilità, uccidono il duca e sottomettono i membri della corte; tuttavia, non riescono a metter le mani su Paul Atreides e sua madre, che fuggono fortunosamente e riescono a unirsi ai Fremen, un popolo misterioso che vive sul pianeta e ha profetizzato la venuta di un Messia che avrebbe (tra le altre cose) riportato l’acqua laddove vi è ormai solo sabbia e deserto, conducendoli alla libertà. Tra i Fremen, Paul incontra Chani (una mai meno che splendida Sean Young) e se ne innamora, mentre vede la luce la figlia di Lady Jessica e Leto, Alia (una giovanissima Alicia Witt): ben presto Paul capisce che sono stati proprio i suoi sogni e le sue visioni a condurlo fino a lì, e che è ormai giunto il tempo di prendere in mano il proprio destino e guidare il popolo dei Fremen verso la libertà e la battaglia finale, rivelandosi egli stesso come il Kwisatz Haderach, esattamente come temuto dalla Gilda Spaziale. Non voglio fare troppi spoiler, quindi mi fermo qui ma rammento che la colonna sonora è opera dei Toto, le creature meccaniche di Carlo Rambaldi e che il cast (letteralmente stellare) comprende anche Max von Sydow, Linda Hunt, Patrick Stewart e perfino uno dei miei bassisti preferiti, Sting (nei panni dell’Harkonnen Feyd-Rautha).

Per rimettere in fila brevemente la trama, Dune è ambientato nell’anno 10191, quando ciò che resta dell’umanità (ammesso che con l’umanità abbia ancora qualcosa a che spartire), vive e prospera nell’universo organizzata in una società feudale, nella quale il potere è retto da una monarchia alle prese con lotte che coinvolgono le varie casate. L’universo conosciuto è governato dall’imperatore Padishah Shaddam IV (José Ferrer), e il suo fulcro è il pianeta Arrakis, anche noto come Dune: un mondo sabbioso e inospitale dal quale si estrae la Spezia Melange, una sostanza dai misteriosi e molteplici poteri che, tra le altre cose, conferisce ai mostruosi piloti della Gilda Spaziale, la corporazione dei trasporti e commerci, la capacità di attraversare le enormi distanze siderali piegando lo spazio con la mente, senza quindi doversi spostare fisicamente. Il potere dell’Impero si fonda sulla prosperità del commercio, e quindi sul favore della Gilda: e proprio adesso, la Gilda sospetta che una cospirazione possa mettere a repentaglio l’estrazione della Spezia, rischiando di mandare al collasso tutto il sistema economico. In effetti una cospirazione è in atto, e a muoverne i fili è proprio l’Imperatore. Il duca Leto Atreides (Jürgen Prochnow), che governa il pianeta Calaban, sta acquisendo sempre più popolarità nell’Impero, un’ascesa che non è vista di buon occhio dall’imperatore, che teme che il nobile stia tentando di mettere assieme un esercito per attaccarlo e minacciarne il dominio; Padishah Shaddam IV ha dunque deciso di affidare alla casata Atreides il controllo di Arrakis e dei suoi giacimenti, con l’intenzione di fargli tendere un’imboscata dai precedenti affidatari dell’estrazione, la casata degli Harkonnen, provenienti dal pianeta Giedi Prime, nemici giurati degli Atreides. Nell’imboscata, gli Harkonnen potranno contare sul supporto delle truppe imperiali, i Sardaukar. Venuti a conoscenza dei piani dell’Imperatore, i piloti della Gilda ordinano a Padishah Shaddam IV di far uccidere anche e soprattutto il figlio di Leto, Paul Atreides (Kyle MacLachlan), sul quale circolano voci inquietanti: si teme infatti che Paul sia al centro di un secolare programma condotto dalla Sorellanza Bene Gesserit, una confraternita di sacerdotesse impegnate a preparare la venuta di un Kwisatz Haderach, una sorta di Eletto destinato a cambiare il mondo. In realtà le cose stanno un po’ diversamente: Paul è il figlio della passione tra Leto e Lady Jessica (Francesca Annis), sacerdotessa infiltrata dalla Sorellanza alla corte degli Atreides ma che ha finito per innamorarsi del duca e per concedergli di avere il tanto desiderato figlio maschio, nel quale ha riposto, senza il beneplacito delle altre accolite della confraternita, la speranza che possa trattarsi proprio dell’Eletto. In effetti, Paul ha visioni, sogni profetici, che sembrano provenirgli da un oscuro, enorme potere: appreso della sua esistenza, la Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam (Siân Phillips) corre su Calaban per osservare di persona le capacità del ragazzo, restandone colpita. Gli Atreides, perfettamente a conoscenza della trappola, si trasferiscono comunque su Arrakis, come ordinato dall’Impero, confidando, per difendersi, in una propria invenzione, il Modulo Estraniante, un’arma potentissima basata sulle proprietà del suono: tuttavia il tradimento del medico di corte, il dottor Wellington Yueh (Dean Stockwell), in realtà motivato da un doppio gioco che potesse consentirgli di arrivare ad uccidere, anche se non per mano propria, il barone Vladimir Harkonnen in persona (Kenneth McMillan), responsabile della morte della sua amata moglie, rende la disfatta inevitabile per gli uomini del duca. Il medico disattiva gli scudi del palazzo di Arrakis e distrugge le nuove armi degli Atreides, lasciandoli indifesi e di fatto consegnando il pianeta all’imboscata degli Harkonnen, forti anche dei buoni consigli di Piter DeVries (Brad Dourif). Gli Harkonnen, presa Arrakis con estrema facilità, uccidono il duca e sottomettono i membri della corte; tuttavia, non riescono a metter le mani su Paul Atreides e sua madre, che fuggono fortunosamente e riescono a unirsi ai Fremen, un popolo misterioso che vive sul pianeta e ha profetizzato la venuta di un Messia che avrebbe (tra le altre cose) riportato l’acqua laddove vi è ormai solo sabbia e deserto, conducendoli alla libertà. Tra i Fremen, Paul incontra Chani (una mai meno che splendida Sean Young) e se ne innamora, mentre vede la luce la figlia di Lady Jessica e Leto, Alia (una giovanissima Alicia Witt): ben presto Paul capisce che sono stati proprio i suoi sogni e le sue visioni a condurlo fino a lì, e che è ormai giunto il tempo di prendere in mano il proprio destino e guidare il popolo dei Fremen verso la libertà e la battaglia finale, rivelandosi egli stesso come il Kwisatz Haderach, esattamente come temuto dalla Gilda Spaziale. Non voglio fare troppi spoiler, quindi mi fermo qui ma rammento che la colonna sonora è opera dei Toto, le creature meccaniche di Carlo Rambaldi e che il cast (letteralmente stellare) comprende anche Max von Sydow, Linda Hunt, Patrick Stewart e perfino uno dei miei bassisti preferiti, Sting (nei panni dell’Harkonnen Feyd-Rautha).

Per chi abbia familiarità con la produzione successiva di David Lynch, Dune appare come uno strano pezzo d’arte: forse in esso si realizza, per le sue vicissitudini produttive, quello stesso scontro che un altro grande autore cinematografico, Wim Wenders, aveva vissuto qualche anno prima durante la realizzazione di Hammett, il suo primo film con grande produzione internazionale (e in particolare americana), che per il cineasta di Düsseldorf aveva rappresentato un po’ una perdita della verginità autoriale (se così la vogliamo definire) nel confronto (ovviamente, destinato all’insuccesso personale) con le dinamiche puramente commerciali che muovono quantomeno una certa industria del cinema. Questo preambolo non significa che Dune sia un’opera puramente e sterilmente commerciale: piuttosto è il riconoscimento di come, a fronte di un enorme investimento economico, le libertà artistiche concesse agli autori tendano ad assottigliarsi pericolosamente, al punto che spesso lo stesso controllo della propria creatura risulta essere messo a repentaglio. Un buon esempio in questo senso è offerto proprio dalle vicissitudini della post-produzione di Dune: il mistero dell’esistenza di una fantomatica versione estesa da 5 o 6 ore (idea suggerita da Herbert), la voce (assai diffusa) che Lynch non abbia avuto l’ultimissima parola sul montaggio, le numerose versioni alternative dell’opera che sono state distribuite negli anni, con montaggi differenti (mai approvati dal regista) e infatti spesso firmate con pseudonimi. Non è una voce, invece, ma una verità confermata dallo stesso Lynch, come il regista non senta affatto proprio questo lavoro: il cineasta non si è mai considerato soddisfatto né tanto meno minimamente orgoglioso del risultato. La verità, più semplicemente, è che trarre un unico lavoro compiuto e finito dall’opera estremamente complessa di Herbert sarebbe stato un bel problema per tutti: e infatti Dune soffre soprattutto di un’enorme compressione della mole di materiale che lo plasma, compressione che diventa evidente in particolare nell’ultima ora di film, a dir poco ellittica (e a giudicare dalla quale si può ragionevolmente supporre che di girato debba esserne stato tagliato almeno altrettanto). Eppure in più di un punto si vede la mano del suo autore, laddove Lynch riesce a sabotare il concetto di sci-fi spettacolare che deve aver guidato la mastodontica produzione targata de Laurentiis: il cineasta americano riesce infatti a scardinare la narrazione, la semplice diegesi, affondando le radici dell’opera in una dimensione onirica, guidata dalle voci fuori campo dei protagonisti (che ne esplicitano i pensieri, come avviene nel libro di Herbert) e da sequenze di sogno, misteriose, legate tra loro da continui, oscuri richiami. È un po’ come se Dune si svolgesse su due piani: un piano fisico, del narrato e dell’azione; e un piano impalpabile, spirituale, che guida il primo ed ha a che fare con un andamento erratico, con visioni e profezie.

Per chi abbia familiarità con la produzione successiva di David Lynch, Dune appare come uno strano pezzo d’arte: forse in esso si realizza, per le sue vicissitudini produttive, quello stesso scontro che un altro grande autore cinematografico, Wim Wenders, aveva vissuto qualche anno prima durante la realizzazione di Hammett, il suo primo film con grande produzione internazionale (e in particolare americana), che per il cineasta di Düsseldorf aveva rappresentato un po’ una perdita della verginità autoriale (se così la vogliamo definire) nel confronto (ovviamente, destinato all’insuccesso personale) con le dinamiche puramente commerciali che muovono quantomeno una certa industria del cinema. Questo preambolo non significa che Dune sia un’opera puramente e sterilmente commerciale: piuttosto è il riconoscimento di come, a fronte di un enorme investimento economico, le libertà artistiche concesse agli autori tendano ad assottigliarsi pericolosamente, al punto che spesso lo stesso controllo della propria creatura risulta essere messo a repentaglio. Un buon esempio in questo senso è offerto proprio dalle vicissitudini della post-produzione di Dune: il mistero dell’esistenza di una fantomatica versione estesa da 5 o 6 ore (idea suggerita da Herbert), la voce (assai diffusa) che Lynch non abbia avuto l’ultimissima parola sul montaggio, le numerose versioni alternative dell’opera che sono state distribuite negli anni, con montaggi differenti (mai approvati dal regista) e infatti spesso firmate con pseudonimi. Non è una voce, invece, ma una verità confermata dallo stesso Lynch, come il regista non senta affatto proprio questo lavoro: il cineasta non si è mai considerato soddisfatto né tanto meno minimamente orgoglioso del risultato. La verità, più semplicemente, è che trarre un unico lavoro compiuto e finito dall’opera estremamente complessa di Herbert sarebbe stato un bel problema per tutti: e infatti Dune soffre soprattutto di un’enorme compressione della mole di materiale che lo plasma, compressione che diventa evidente in particolare nell’ultima ora di film, a dir poco ellittica (e a giudicare dalla quale si può ragionevolmente supporre che di girato debba esserne stato tagliato almeno altrettanto). Eppure in più di un punto si vede la mano del suo autore, laddove Lynch riesce a sabotare il concetto di sci-fi spettacolare che deve aver guidato la mastodontica produzione targata de Laurentiis: il cineasta americano riesce infatti a scardinare la narrazione, la semplice diegesi, affondando le radici dell’opera in una dimensione onirica, guidata dalle voci fuori campo dei protagonisti (che ne esplicitano i pensieri, come avviene nel libro di Herbert) e da sequenze di sogno, misteriose, legate tra loro da continui, oscuri richiami. È un po’ come se Dune si svolgesse su due piani: un piano fisico, del narrato e dell’azione; e un piano impalpabile, spirituale, che guida il primo ed ha a che fare con un andamento erratico, con visioni e profezie.

L’intera narrazione imbastita da Lynch (non prima di essersi sbarazzato degli sceneggiatori inizialmente imposti da Dino e Raffaella de Laurentiis) non fa che lambire appena i punti nodali del complesso mondo tratteggiato da Herbert: la Gilda Spaziale e la Spezia Melange prodotta su Arrakis che consente, a chi la assume e in particolare ai piloti della Gilda, di divenire Mentat, “computer umani”, attingendo a infinita conoscenza e soprattutto alla capacità di piegare lo spazio, rendendo possibile il viaggio interstellare quasi restando fermi (oggi parleremmo probabilmente della capacità di creare un wormhole); il potere dell’impero e dell’Imperatore, che si fonda sui commerci della Gilda e ne è motore primo, in quanto proprio l’impero si occupa di appaltare l’estrazione della Spezia su Arrakis; lo scontro di potere tra Atreides e Harkonnen, che rappresentano proprio due mondi antitetici, basato sulla giustizia il primo (si veda l’organizzazione sociale di Calaban, mondo virtuso anche nel suo aspetto fiabesco che rimanda ai castelli bavaresi di Ludwig II) e sulla sopraffazione il secondo (la cui corruzione è esplicita nella pustole che piagano il volto del Barone, e la cui violenza si annida nelle strutture alienanti e post-industriali che ne caratterizzano l’urbanistica); la Sorellanza Bene Gesserit, che porta avanti da generazioni il programma genetico che consentirà di ottenere un Kwisatz Haderach, un individuo di sesso maschile con poteri messianici e la completa conoscenza e memoria genetica di tutti i propri antenati (Kwisatz Haderach significa “colui che abbrevia la strada”, in riferimento alla capacità di piegare il tempo e lo spazio, per la quale agli altri è necessario attingere alla Spezia: non a caso, l’altro appellativo con cui ci si riferisce al Kwisatz Haderach è “colui che può essere in molti luoghi allo stesso tempo”); la storia di Paul Atreides e della resistenza Fremen su Arrakis. Questo è tutto ciò che serve sapere allo spettatore, e ciò che non c’è tempo di mostrare viene raccontato dalla voce fuori campo della Principessa Irulan Corrino, una splendida Virginia Madsen, che appare all’inizio del racconto su un fondale di stelle esordendo con l’affascinante frase “Il principio è un periodo di delicati equilibri”, a creare, pur nell’evidente rimando, un immediato contrasto tra il narrato di Dune e le scritte sui fondali che aprono ogni capitolo della saga di Star Wars. Per il resto, lo spazio di David Lynch non incarna minimamente il luogo comune della science fiction: si tratta piuttosto di una dimensione mistica e spirituale, un campo aperto dell’immaginazione che i protagonisti di Dune attraversano affidandosi al Sogno e alla Visione. Sono proprio le numerose fasi apparentemente statiche del racconto a muovere la storia verso la sua conclusione: tutti i passaggi onirici, i sogni che, piuttosto che negare la realtà, la affiancano, sono strettamente correlati a ciò che nella realtà accade ma ricorrono a un tempo differente, sospeso, a ritmi e luoghi altri; laddove il Sogno non nega la realtà ma si pone come altra realtà, affiancandola, Dune diventa a tutti gli effetti un film di Lynch (al netto del contesto fantascientifico e di tutte le concessioni, legate alla trama, che Lynch avrà senz’altro dovuto fare). Il cineasta riesce qui a scavare la materia del testo di Herbert, attratto dalla potenza di questa dimensione onirica che la sottende, e a produrre un racconto enigmatico, impadronendosi completamente della storia e facendola propria esattamente nel momento in cui lascia briglia sciolta alla propria capacità di galoppare negli spazi siderali dell’immaginazione.

L’intera narrazione imbastita da Lynch (non prima di essersi sbarazzato degli sceneggiatori inizialmente imposti da Dino e Raffaella de Laurentiis) non fa che lambire appena i punti nodali del complesso mondo tratteggiato da Herbert: la Gilda Spaziale e la Spezia Melange prodotta su Arrakis che consente, a chi la assume e in particolare ai piloti della Gilda, di divenire Mentat, “computer umani”, attingendo a infinita conoscenza e soprattutto alla capacità di piegare lo spazio, rendendo possibile il viaggio interstellare quasi restando fermi (oggi parleremmo probabilmente della capacità di creare un wormhole); il potere dell’impero e dell’Imperatore, che si fonda sui commerci della Gilda e ne è motore primo, in quanto proprio l’impero si occupa di appaltare l’estrazione della Spezia su Arrakis; lo scontro di potere tra Atreides e Harkonnen, che rappresentano proprio due mondi antitetici, basato sulla giustizia il primo (si veda l’organizzazione sociale di Calaban, mondo virtuso anche nel suo aspetto fiabesco che rimanda ai castelli bavaresi di Ludwig II) e sulla sopraffazione il secondo (la cui corruzione è esplicita nella pustole che piagano il volto del Barone, e la cui violenza si annida nelle strutture alienanti e post-industriali che ne caratterizzano l’urbanistica); la Sorellanza Bene Gesserit, che porta avanti da generazioni il programma genetico che consentirà di ottenere un Kwisatz Haderach, un individuo di sesso maschile con poteri messianici e la completa conoscenza e memoria genetica di tutti i propri antenati (Kwisatz Haderach significa “colui che abbrevia la strada”, in riferimento alla capacità di piegare il tempo e lo spazio, per la quale agli altri è necessario attingere alla Spezia: non a caso, l’altro appellativo con cui ci si riferisce al Kwisatz Haderach è “colui che può essere in molti luoghi allo stesso tempo”); la storia di Paul Atreides e della resistenza Fremen su Arrakis. Questo è tutto ciò che serve sapere allo spettatore, e ciò che non c’è tempo di mostrare viene raccontato dalla voce fuori campo della Principessa Irulan Corrino, una splendida Virginia Madsen, che appare all’inizio del racconto su un fondale di stelle esordendo con l’affascinante frase “Il principio è un periodo di delicati equilibri”, a creare, pur nell’evidente rimando, un immediato contrasto tra il narrato di Dune e le scritte sui fondali che aprono ogni capitolo della saga di Star Wars. Per il resto, lo spazio di David Lynch non incarna minimamente il luogo comune della science fiction: si tratta piuttosto di una dimensione mistica e spirituale, un campo aperto dell’immaginazione che i protagonisti di Dune attraversano affidandosi al Sogno e alla Visione. Sono proprio le numerose fasi apparentemente statiche del racconto a muovere la storia verso la sua conclusione: tutti i passaggi onirici, i sogni che, piuttosto che negare la realtà, la affiancano, sono strettamente correlati a ciò che nella realtà accade ma ricorrono a un tempo differente, sospeso, a ritmi e luoghi altri; laddove il Sogno non nega la realtà ma si pone come altra realtà, affiancandola, Dune diventa a tutti gli effetti un film di Lynch (al netto del contesto fantascientifico e di tutte le concessioni, legate alla trama, che Lynch avrà senz’altro dovuto fare). Il cineasta riesce qui a scavare la materia del testo di Herbert, attratto dalla potenza di questa dimensione onirica che la sottende, e a produrre un racconto enigmatico, impadronendosi completamente della storia e facendola propria esattamente nel momento in cui lascia briglia sciolta alla propria capacità di galoppare negli spazi siderali dell’immaginazione.

Su una cosa ha ragione Jodorowsky, la materia di Dune non è Hollywood. Non si tratta di una fantascienza accogliente e familiare, come avviene in fondo in Star Wars, laddove il gelo degli immensi spazi interstellari è immediatamente addolcito dal tono della favola (la galassia, in fondo, ci viene presentata fin da subito come “lontana lontana”), ma di un universo concretamente alieno, che proprio la peculiarità dello sguardo di Lynch riesce a rendere tale, fatto di pianeti distanti e variamenti respingenti, come quello degli Harkonnen, un inferno post-industriale che fa da ideale sfondo per le efferatezze del Barone e della sua corte, o lo stesso Arrakis, mondo sabbioso le cui elegantissime dune vengono sconvolte e attraversate da giganteschi vermi carnivori. Può anche darsi che Dune sia il meno “lynchiano” tra i film di David Lynch, come si dice da più parti (e come lo stesso regista, col suo ormai trentennale rifiuto dell’opera, sembra voler accreditare). Pur tuttavia, nella sua struttura criptica ed enigmatica scandita da visioni oniriche, fornisce suggestioni che poche altre pellicole (anche nella fantascienza) possono vantare di produrre, e in questo forse risiede il maggior punto di contatto con la restante produzione del cineasta americano e l’autentico punto di forza di questa operazione. L’intera storia narrata in Dune è un viaggio compiuto attraverso una dimensione onirica, in uno stato di sogno: un viaggio attraverso il sogno che conduce a un nuovo mondo, un viaggio al termine del quale Paul scoprirà un altro se stesso, guidato dalla profezia secondo la quale “the sleeper must awaken”. Questa profezia deriva dal dialogo tra il Duca Leto Atreides e il figlio, prima che la famiglia Atreides lasci Calaban per Arrakis (consapevole di consegnarsi all’accordo infame tra l’imperatore e gli Harkonnen, cadendo così in trappola, pur fidando nella propria arma segreta sonica): “Un uomo ha bisogno di nuove esperienze. Senza cambiamenti qualcosa si addormenta dentro di noi e raramente si sveglia. Il dormiente deve svegliarsi.” Queste le parole del padre al figlio, e in fondo Dune racconta questo cambiamento, e lo fa attraversando non tanto le azioni dei suoi personaggi quanto i pensieri che le plasmano, i sogni che le guidano e le visioni che le ispirano.

Su una cosa ha ragione Jodorowsky, la materia di Dune non è Hollywood. Non si tratta di una fantascienza accogliente e familiare, come avviene in fondo in Star Wars, laddove il gelo degli immensi spazi interstellari è immediatamente addolcito dal tono della favola (la galassia, in fondo, ci viene presentata fin da subito come “lontana lontana”), ma di un universo concretamente alieno, che proprio la peculiarità dello sguardo di Lynch riesce a rendere tale, fatto di pianeti distanti e variamenti respingenti, come quello degli Harkonnen, un inferno post-industriale che fa da ideale sfondo per le efferatezze del Barone e della sua corte, o lo stesso Arrakis, mondo sabbioso le cui elegantissime dune vengono sconvolte e attraversate da giganteschi vermi carnivori. Può anche darsi che Dune sia il meno “lynchiano” tra i film di David Lynch, come si dice da più parti (e come lo stesso regista, col suo ormai trentennale rifiuto dell’opera, sembra voler accreditare). Pur tuttavia, nella sua struttura criptica ed enigmatica scandita da visioni oniriche, fornisce suggestioni che poche altre pellicole (anche nella fantascienza) possono vantare di produrre, e in questo forse risiede il maggior punto di contatto con la restante produzione del cineasta americano e l’autentico punto di forza di questa operazione. L’intera storia narrata in Dune è un viaggio compiuto attraverso una dimensione onirica, in uno stato di sogno: un viaggio attraverso il sogno che conduce a un nuovo mondo, un viaggio al termine del quale Paul scoprirà un altro se stesso, guidato dalla profezia secondo la quale “the sleeper must awaken”. Questa profezia deriva dal dialogo tra il Duca Leto Atreides e il figlio, prima che la famiglia Atreides lasci Calaban per Arrakis (consapevole di consegnarsi all’accordo infame tra l’imperatore e gli Harkonnen, cadendo così in trappola, pur fidando nella propria arma segreta sonica): “Un uomo ha bisogno di nuove esperienze. Senza cambiamenti qualcosa si addormenta dentro di noi e raramente si sveglia. Il dormiente deve svegliarsi.” Queste le parole del padre al figlio, e in fondo Dune racconta questo cambiamento, e lo fa attraversando non tanto le azioni dei suoi personaggi quanto i pensieri che le plasmano, i sogni che le guidano e le visioni che le ispirano.

Non ha molto senso domandarsi come mai Lynch abbia ritenuto di dover accettare la proposta di Dino e Raffaella de Laurentiis e dirigere questo film, all’apparenza così lontano dal suo mondo cinematografico: dentro questa storia complessa ed enigmatica il regista di The Elephant Man e Eraserhead, al pari di tanti altri prima di lui (come ad esempio lo stesso Jodorowksy), deve aver visto la possibilità reale di creare un complesso mondo alternativo, completamente alieno, dando libero sfogo alla propria immaginazione. Acque profonde, nelle quali poter pescare pesci molto, molto grandi. Ogni discussione sulla riuscita di questa operazione è probabilmente fuori luogo, come lo è il voler giudicare il risultato di una produzione unicamente dai suoi ritorni economici: questo va bene per una logica che consideri il cinema solo mercato e il film solo il prodotto che sul mercato viene venduto, ma sta di fatto che il prodotto del mercato del cinema sia un’opera d’arte, e che l’opera d’arte si debba giudicare su basi profondamente diverse (e poi va detto che l’opera, dopo aver zoppicato al box office negli Stati Uniti, si è rifatta ampiamente con l’home video, acquisendo fama di film cult col passare degli anni). Oggi Lynch stesso si dichiara insoddisfatto di questo lavoro, eccezion fatta per alcuni passaggi che, a suo dire, gli “piacciono molto”: il regista considera Dune come il proprio più grande fallimento. Eppure, a rivederlo a trentasei anni di distanza (questo film ha la mia età, lo realizzo adesso), Dune conserva un alone di misterioso fascino, un incedere erratico ed enigmatico che mescola profezia e visione onirica per produrre un movimento sotterraneo, un lento ma fragoroso processo di cambiamento nel suo personaggio (e, per esteso, nello spettatore), come fosse un nutrimento prezioso per l’immaginazione, immaginifico e concreto allo stesso tempo. Ecco, le immagini di Dune, le sue sequenze, il girato e le connessioni in esso stabilite da un montaggio che, pure, ha spesso falcidiato le intenzioni originali dell’autore, sono nutrimento per la mente affamata di racconto: e non sorprende che appaia oggi desueto (ma solo perché non vi siamo più abituati), in un mondo che predilige la prosa, che questo racconto avvenga in una forma che, come in ogni epica che si rispetti, rassomiglia piuttosto al canto e alla poesia, recuperando tutta la potenza di una dimensione rapsodica che fa dall’illuminazione e della paratassi le sue armi principali, sostituite al raziocinio ordinante di una rassicurante e consueta sintassi. È come se in Dune saltasse ogni consecutio temporum: la dimensione nella quale occorre esperire il film di Lynch è quella dell’illuminazione, e il suo racconto procede per accostamenti e si accende proprio nelle sequenze torbide ed oscure dei sogni che squassano i sonni di Paul. Ogni cosa è Segno e Visione.

Non ha molto senso domandarsi come mai Lynch abbia ritenuto di dover accettare la proposta di Dino e Raffaella de Laurentiis e dirigere questo film, all’apparenza così lontano dal suo mondo cinematografico: dentro questa storia complessa ed enigmatica il regista di The Elephant Man e Eraserhead, al pari di tanti altri prima di lui (come ad esempio lo stesso Jodorowksy), deve aver visto la possibilità reale di creare un complesso mondo alternativo, completamente alieno, dando libero sfogo alla propria immaginazione. Acque profonde, nelle quali poter pescare pesci molto, molto grandi. Ogni discussione sulla riuscita di questa operazione è probabilmente fuori luogo, come lo è il voler giudicare il risultato di una produzione unicamente dai suoi ritorni economici: questo va bene per una logica che consideri il cinema solo mercato e il film solo il prodotto che sul mercato viene venduto, ma sta di fatto che il prodotto del mercato del cinema sia un’opera d’arte, e che l’opera d’arte si debba giudicare su basi profondamente diverse (e poi va detto che l’opera, dopo aver zoppicato al box office negli Stati Uniti, si è rifatta ampiamente con l’home video, acquisendo fama di film cult col passare degli anni). Oggi Lynch stesso si dichiara insoddisfatto di questo lavoro, eccezion fatta per alcuni passaggi che, a suo dire, gli “piacciono molto”: il regista considera Dune come il proprio più grande fallimento. Eppure, a rivederlo a trentasei anni di distanza (questo film ha la mia età, lo realizzo adesso), Dune conserva un alone di misterioso fascino, un incedere erratico ed enigmatico che mescola profezia e visione onirica per produrre un movimento sotterraneo, un lento ma fragoroso processo di cambiamento nel suo personaggio (e, per esteso, nello spettatore), come fosse un nutrimento prezioso per l’immaginazione, immaginifico e concreto allo stesso tempo. Ecco, le immagini di Dune, le sue sequenze, il girato e le connessioni in esso stabilite da un montaggio che, pure, ha spesso falcidiato le intenzioni originali dell’autore, sono nutrimento per la mente affamata di racconto: e non sorprende che appaia oggi desueto (ma solo perché non vi siamo più abituati), in un mondo che predilige la prosa, che questo racconto avvenga in una forma che, come in ogni epica che si rispetti, rassomiglia piuttosto al canto e alla poesia, recuperando tutta la potenza di una dimensione rapsodica che fa dall’illuminazione e della paratassi le sue armi principali, sostituite al raziocinio ordinante di una rassicurante e consueta sintassi. È come se in Dune saltasse ogni consecutio temporum: la dimensione nella quale occorre esperire il film di Lynch è quella dell’illuminazione, e il suo racconto procede per accostamenti e si accende proprio nelle sequenze torbide ed oscure dei sogni che squassano i sonni di Paul. Ogni cosa è Segno e Visione.

Certo, chiedersi perché Lynch abbia accettato questa commissione, cosa lo abbia spinto, è comunque operazione più nobile di quella che si limita ad affermare, acriticamente, che questo prodotto non abbia niente a che vedere col mondo cinematografico del cineasta di Missoula. Se c’è qualcosa di cui Lynch non ha bisogno sono stuoli di avvocati d’ufficio che cerchino di giustificare qualcosa che, nel suo percorso autoriale, venga visto come “colpevolmente” minore, un passaggio a vuoto. Forse occorre provare a invertire il ragionamento, dare a quest’opera una possibilità per rendersi conto di quanto, invece, contenga al suo interno tutti gli elementi tipici del cinema del suo autore, e in particolare, come ho cercato di mostrare, la tendenza allo sviluppo della narrazione sul doppio binario realtà/sogno. Mi viene in mente un’idea irriverente, un’osservazione ingenua che fa un po’ sorridere (e che, ovviamente, messa così è anche un po’ ucronica): come in Mulholland Drive, basta una scatola per cambiare il destino della storia e dei suoi personaggi. Lì, una scatola che viene aperta, ribaltando totalmente la prospettiva del racconto; qui, la scatola nella quale Paul viene forzato a inserire la mano, per superare la prova cui la Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam, della Sorellanza Bene Gesserit, vuole sottoporre il figlio di Lady Jessica per capire se possa egli essere l’Eletto, il Kwisatz Haderach: “I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.”, si ripete il ragazzo mentre affronta l’ignoto. E proprio quel momento è l’inizio della trasformazione. Piccole curiosità a parte, e in attesa della riscrittura che dell’universo di Frank Herbert darà Denis Villeneuve (uno che di riletture azzeccate ne sa qualcosa, si pensi a Blade Runner 2049), recuperare Dune vuol dire recuperare un curioso gioiello di una fantascienza fuori dal tempo, un affascinante poema epico centrato sul potere della profezia e della visione, giocato sul doppio binario realtà/sogno tra le dune accarezzate dalla tempesta sotto il sole cocente di Arrakis e la sottile inquietudine di oscuri sogni premonitori, un cosmo (nel senso vero e proprio di creazione, di ordine) fatto di mondi favolosi, caratterizzati da architetture stranianti, abitati da creature che portano con sé un profondo senso di fascino e mistero, che travalica l’immediatezza del racconto e crea la prospettiva (e la nostalgia) di un universo enorme, ignoto e sconfinato che deve stendersi ben al di là dagli spazi fisicamente mostrati nel corso della pellicola. Un piccolo gioiello di suggestioni, cinematografiche e non, davanti al quale si resta ancora a bocca aperta.

Certo, chiedersi perché Lynch abbia accettato questa commissione, cosa lo abbia spinto, è comunque operazione più nobile di quella che si limita ad affermare, acriticamente, che questo prodotto non abbia niente a che vedere col mondo cinematografico del cineasta di Missoula. Se c’è qualcosa di cui Lynch non ha bisogno sono stuoli di avvocati d’ufficio che cerchino di giustificare qualcosa che, nel suo percorso autoriale, venga visto come “colpevolmente” minore, un passaggio a vuoto. Forse occorre provare a invertire il ragionamento, dare a quest’opera una possibilità per rendersi conto di quanto, invece, contenga al suo interno tutti gli elementi tipici del cinema del suo autore, e in particolare, come ho cercato di mostrare, la tendenza allo sviluppo della narrazione sul doppio binario realtà/sogno. Mi viene in mente un’idea irriverente, un’osservazione ingenua che fa un po’ sorridere (e che, ovviamente, messa così è anche un po’ ucronica): come in Mulholland Drive, basta una scatola per cambiare il destino della storia e dei suoi personaggi. Lì, una scatola che viene aperta, ribaltando totalmente la prospettiva del racconto; qui, la scatola nella quale Paul viene forzato a inserire la mano, per superare la prova cui la Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam, della Sorellanza Bene Gesserit, vuole sottoporre il figlio di Lady Jessica per capire se possa egli essere l’Eletto, il Kwisatz Haderach: “I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.”, si ripete il ragazzo mentre affronta l’ignoto. E proprio quel momento è l’inizio della trasformazione. Piccole curiosità a parte, e in attesa della riscrittura che dell’universo di Frank Herbert darà Denis Villeneuve (uno che di riletture azzeccate ne sa qualcosa, si pensi a Blade Runner 2049), recuperare Dune vuol dire recuperare un curioso gioiello di una fantascienza fuori dal tempo, un affascinante poema epico centrato sul potere della profezia e della visione, giocato sul doppio binario realtà/sogno tra le dune accarezzate dalla tempesta sotto il sole cocente di Arrakis e la sottile inquietudine di oscuri sogni premonitori, un cosmo (nel senso vero e proprio di creazione, di ordine) fatto di mondi favolosi, caratterizzati da architetture stranianti, abitati da creature che portano con sé un profondo senso di fascino e mistero, che travalica l’immediatezza del racconto e crea la prospettiva (e la nostalgia) di un universo enorme, ignoto e sconfinato che deve stendersi ben al di là dagli spazi fisicamente mostrati nel corso della pellicola. Un piccolo gioiello di suggestioni, cinematografiche e non, davanti al quale si resta ancora a bocca aperta.