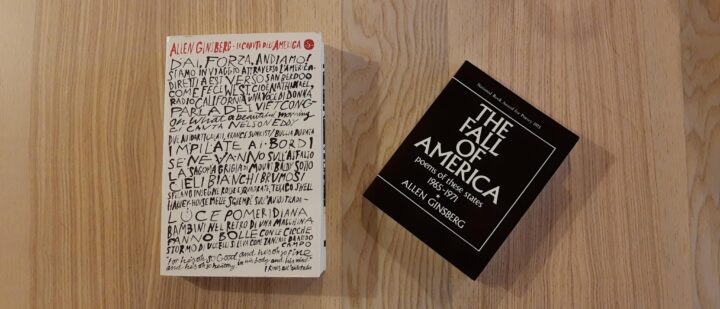

Ormai quasi cinque anni fa, quando partivo per il mio primo viaggio verso gli Stati Uniti, in valigia con me avevo un unico libro: si trattava di una raccolta di poesie scritte dal mio poeta preferito negli anni intercorsi tra il 1965 e il 1971, poesie che parlavano (per lo più) proprio di quel paese che stavo per raggiungere. Dopo qualche mese avrei stretto tra le mani anche una copia fisica dell’edizione City Lights di questa raccolta, proveniente direttamente da San Francisco, e acquistata in loco dalla mia collega Margherita che si trovava nella città californiana per un impegno di lavoro (e che non finirò mai di ringraziare per il dono). Fin dal titolo, The Fall of America racconta di una caduta, ma anche di un autunno: è una cronaca on the road, i cui versi sono composti (spesso in maniera “automatica”, recitandoli e declamandoli a voce in un piccolo registratore portatile che Bob Dylan regalò al poeta nel ‘65) all’interno di un pulmino Volkswagen a bordo del quale Allen Ginsberg, accompagnato al volante ora da Gary Snyder, ora da Peter Orlovsky (Allen non aveva mai preso la patente di guida), attraversa in lungo e in largo il continente americano, da New York, dove vive, a San Francisco, dove ha sede appunto la City Lights dell’amico, poeta ed editore Lawrence Ferlinghetti (recentemente scomparso). In mezzo tra questi due poli, gli estremi dell’oscillazione e del moto di Ginsberg, c’è tutto: la controcultura, la guerra in Vietnam, un paese che ha perso la propria identità (e forse, definitivamente, la propria innocenza), il tramonto di un’idea di America, la manipolazione del linguaggio, il ricordo di due grandi amici/amori scomparsi (Jack Kerouac e Neal Cassady, figure cui Ginsberg dedica alcuni dei versi più dolorosi di questo discorso poetico), la spiritualità, il gioco, l’omosessualità, ovviamente l’amore e il dolore, il buddhismo e l’ecologia. Il mondo, per dirla in una sola parola, le moltitudini e le contraddizioni: quelle che gli Stati Uniti ispiravano a Walt Whitman, nume tutelare di questo viaggio, cui Ginsberg dedica l’esergo del lavoro citando le Democratic Vistas del grande poeta americano, solo il primo tassello di un dialogo intrapreso tra il poeta americano e i suoi riferimenti letterari e che percorre tutte le liriche contenute in The Fall of America (da Wordsworth all’onnipresente Blake, da Kerouac a William Carlos Williams, da Ezra Pound al rock degli anni ’60, da Bob Dylan all’universo lisergico a Ginsberg contemporaneo… e la lista è potenzialmente infinita). La mia sensazione di appassionato di poesia, e innamorato di Ginsberg, è che questo libro funzioni davvero quasi come un romanzo di viaggio, un racconto on the road sicuramente debitore dell’estetica nata dall’omonimo capolavoro di Kerouac (per il quale Ginsberg tanto si era speso perché trovasse una degna pubblicazione): un percorso fatto di stazioni che sono come capitoli di un racconto più lungo, e mentre si sfogliano queste poesie si ha come la sensazione di entrare dentro un flusso dinamico, inesausto, ininterrotto che esige solo di essere seguito. Si può davvero leggere The Fall of America come se fosse un unico grande racconto: un racconto di spazi, di luoghi, un flusso intriso di realtà, di contemporaneo, e allo stesso tempo una reinvenzione immaginifica, fantastica persino; un saggio sulla potenza della parola, sul recupero della profondità e dell’innocenza del linguaggio, sulla fiducia nella possibilità che la Parola possa davvero cambiare il mondo. Ecco, questo per me è il nocciolo di quest’opera: la profonda, commovente, esatta e feroce fiducia nella possibilità che la Parola possa cambiare il mondo, per davvero.

Fedele al mito fondativo dell’universo beat, quello del viaggio, Ginsberg attraversa “questi stati” con ogni mezzo disponibile, che sia esso l’auto, il pulmino Volkswagen, il treno o l’aereo; scrive mentre si muove, di getto, e spesso la scrittura è accompagnata dalla (e si sviluppa in dialogo con la) musica che esce dall’autoradio, insieme ai frammenti dei radiogiornali, alle parole dei politici, ai resoconti di guerra. First thought, best thought, avrebbe scritto Ginsberg in Cosmopolitan Greetings, molti anni dopo: il primo pensiero è il miglior pensiero, una frase che, qualche anno più tardi, avrei scelto di mettere in calce ai ringraziamenti della mia tesi di dottorato ma, soprattutto, un modo potente ed efficace di ribadire una convinzione profonda che animò sempre la ricerca poetica di Ginsberg e di tutti i protagonisti della stagione beat, ovvero l’idea di una scrittura totalmente spontanea e priva di paura, un modo di esprimere la verità così come la si trae dall’esperienza nuda e autentica. Il risultato sono delle abbacinanti catene di immagini, il flusso di cui parlavo poc’anzi: visioni potentissime che connettono in maniera fluida gli scenari urbani già descritti in Howl e Kaddish (sulfurei, come li definisce Leopoldo Carra nell’introduzione all’edizione pubblicata da Il Saggiatore, cui si fa riferimento in queste righe) con gli spazi aperti, inviolati e selvaggi del continente, in un alternarsi ipnotico di panorami, di aperture, di mondo e passaggi più intimisti, raccolti. La poesia scaturisce allora dai toponimi, dai cartelli stradali, dalle distanze fisiche e geografiche, e abbraccia e porta con sé attraverso questi enormi spazi le parole che l’uomo adopera per piegare a sé il mondo: dentro The Fall of America c’è soprattutto una profondissima riflessione sulla manipolazione del linguaggio, sul suo (ab)uso politico, sulla perversione che ne fa strumento di persuasione piuttosto che di liberazione. Esemplificativi, a questo proposito, sono i versi di Wichita Vortex Sutra, probabilmente una delle maggiori poesie mai scritte dall’autore e che, ironicamente, non fa parte della raccolta originaria: pur composta nello stesso periodo, la poesia appare infatti nella raccolta precedente, intitolata Planet News. La recente edizione de Il Saggiatore, in un’ottica di completezza, recupera invece alla raccolta tutti i testi ad essa collegati (e che in essa possono essere facilmente inseriti) e composti nello stesso arco di tempo, ricollocando quindi i versi di Wichita Vortex Sutra all’interno del flusso di immagini dal quale, originariamente, dovevano essere scaturiti (mi permetto di ricordare qui che esiste una meravigliosa versione musicata di una parte di questo testo, realizzata da Ginsberg col contributo di Philip Glass e inclusa nel meraviglioso album Hydrogen Jukebox: se non lo avete mai ascoltato, provvedete subito!). L’esattezza con la quale i versi rapsodici di Ginsberg donano plasticità poetica a questa riflessione sul linguaggio nei versi che compongono il sutra è sbalorditiva: e nel contempo Wichita Vortex Sutra è un canto di solitudine, dolore, amore, giovinezza e vecchiaia, un autunno dell’animo e un canto di vita, in opposizione alla morte, che è ora foschia tabacconarcotica del capitalismo (cfr. Howl), ora mercato della carne umana (cfr. Wichita Vortex Sutra), probabilmente uno dei lasciti maggiori dell’opera e della ricerca di Ginsberg e dell’intera esperienza beat: la storia, l’economia e la politica entrano nei versi di Ginsberg come entravano nei Cantos di Pound, è vero, ma lo fanno con una prospettiva che è meno fredda, meno estetista, la prospettiva di chi ha fatto tesoro del consiglio di un altro grande imagista/modernista americano, quel William Carlos Williams che nel suo Paterson invitava caldamente ad avere “nessuna idea, ma stare nelle cose”. Stare dentro il flusso, esserne parte, consapevoli di come niente che sia umano possa mai esserci estraneo (tanto per citare), e di quanto invece sia altra, incomprensibile, cieca e folle la violenza dell’uomo sull’uomo, la guerra, la morte, la persecuzione. Tutto questo, e molto altro, sta dentro quest’opera di Ginsberg per la quale, come Carra sottolinea giustamente, vale il duplice significato della parola inglese poem: si tratta di poesie, è vero, ma nell’unitarietà del quadro dipinto siamo probabilmente anche di fronte a un poema. Un poema di questi stati, un racconto di uno spazio e di un mondo che oggi può apparire lontano, ma le cui coordinate riportano a qualcosa che trascende il proprio tempo per farsi universale: intimo e universale al tempo stesso, l’ennesima (apparente) contraddizione che scaturisce dalle moltitudini che trovano spazio nei versi.

Ginsberg vinse con questa raccolta, pubblicata dalla City Light per la prima volta nel 1973, il National Book Award for Poetry del 1974: oggi, a distanza di 50 anni dall’arco temporale all’interno del quale nacquero queste poesie, The Allen Ginsberg Project, iniziativa che raccoglie e mantiene viva l’eredità del poeta americano, ha deciso di dare alle stampe un album tributo per The Fall of America, i cui proventi sono stati interamente destinati all’associazione headcount.org, che si occupa di promuovere la partecipazione democratica attraverso la registrazione alle liste elettorali e l’esercizio del diritto di voto (tema tutt’altro che scontato negli Stati Uniti). Se è vero che, come sempre Carra scrive nell’introduzione al libro pubblicato da Il Saggiatore, non basterebbe una giornata intera per ascoltare tutta la musica che viene citata, suggerita o a cui si fa riferimento nelle poesie che compongono The Fall of America, sono sufficienti circa un’ora e dieci minuti per attraversare questo album e avere un assaggio della potenza suggestiva di questi versi. Il lavoro, che si avvale di un numero impressionante di partecipanti provenienti da tutto il mondo, rispecchia fedelmente l’andamento rapsodico dei versi di Ginsberg, e si sviluppa a tutti gli effetti come un viaggio: ascoltando queste venti tracce sembra di veder scorrere il panorama americano mentre, con la testa appoggiata al finestrino, la strada scorre via sotto le ruote nella sua inane rincorsa delle ore, delle sensazioni, dei pensieri e delle solitudini.

Ginsberg vinse con questa raccolta, pubblicata dalla City Light per la prima volta nel 1973, il National Book Award for Poetry del 1974: oggi, a distanza di 50 anni dall’arco temporale all’interno del quale nacquero queste poesie, The Allen Ginsberg Project, iniziativa che raccoglie e mantiene viva l’eredità del poeta americano, ha deciso di dare alle stampe un album tributo per The Fall of America, i cui proventi sono stati interamente destinati all’associazione headcount.org, che si occupa di promuovere la partecipazione democratica attraverso la registrazione alle liste elettorali e l’esercizio del diritto di voto (tema tutt’altro che scontato negli Stati Uniti). Se è vero che, come sempre Carra scrive nell’introduzione al libro pubblicato da Il Saggiatore, non basterebbe una giornata intera per ascoltare tutta la musica che viene citata, suggerita o a cui si fa riferimento nelle poesie che compongono The Fall of America, sono sufficienti circa un’ora e dieci minuti per attraversare questo album e avere un assaggio della potenza suggestiva di questi versi. Il lavoro, che si avvale di un numero impressionante di partecipanti provenienti da tutto il mondo, rispecchia fedelmente l’andamento rapsodico dei versi di Ginsberg, e si sviluppa a tutti gli effetti come un viaggio: ascoltando queste venti tracce sembra di veder scorrere il panorama americano mentre, con la testa appoggiata al finestrino, la strada scorre via sotto le ruote nella sua inane rincorsa delle ore, delle sensazioni, dei pensieri e delle solitudini.

L’apertura è un momento autenticamente emozionante, nel quale la voce di Ginsberg recita la meravigliosa Elegy for Neal Cassady (da sempre una delle mie poesie preferite), adagiata da Scanner su droni vibranti e arpeggi romanticamente minimalisti; la rilettura di Hiway Poesy Painted Desert to Albuquerque proposta dai The Handsome Family vira verso l’indie-folk, con un arrangiamento scheletrico che accompagna ancora la voce dell’autore. È bizzarra l’interpretazione che Shintaro Sakamoto offre di Manhattan Thirties Flash, un up-tempo accompagnato da una declamazione in giapponese (immagino si tratti di una traduzione del testo di Ginsberg), cui presto si sovrappone la voce dello stesso poeta; in Hum Bom! la voce di Ginsberg recita la filastrocca antimilitarista accompagnata dalle svisate stralunate delle chitarre di Lee Ranaldo e Thurston Moore (Sonic Youth); Aliah Rosenthal, poeta e violoncellista newyorkese che si autodefinisce “the godson of poet, Allen Ginsberg” presenta una versione brevissima e sincopata di War Profit Litany (una di quelle poesie nelle quali è marcata l’influenza dei Cantos di Pound, quasi una riscrittura giocosa che condurrebbe ad esiti esilaranti se il tema non fosse sinceramente agghiacciante: un altro esempio dell’ironia potente dei versi di Ginsberg), a tratti urlata e piena di rumorismi; ed è ancora un poeta, Ed Sanders, a leggere (e, qua e là, cantare) la meravigliosa Memory Garden. Mickey Hart accompagna con un drone pulsante la voce di Ginsberg che recita First Party at Ken Kesey’s with Hell’s Angels, mentre l’elettronica degli Ethereal_Interface diventa il sottofondo ideale per un’affascinante versione urban di An Open Window on Chicago (couples copulating in hotelrooms beds in my belly/ & bearing children in my heart: quanto adoro questi due versi!); il produttore Howie B. e Gavin Friday danno vita a una claustrofobica reinterpretazione di Death on All Fronts (America is Falling), e l’indolenza delle note riecheggia magicamente le immagini messe in fila nei versi di Ginbserg; i Disco Pusher, duo di cantautori newyorkesi, intessono un’ammaliante tela pop, dalle vaghe tentazioni dance, per fare da sfondo a A Prophecy, dove i versi recitati da Ginsberg si rincorrono coi ritornelli cantati (O future bards/ chant from skull to heart to ass/ as long as language lasts/ vocalize all chords/ zap all consciousness/ I sing out of mind jail/ In New York State/ without electricity). Wales visitation è un intermezzo bucolico, blakeiano, che si deve alle contaminazioni world dei Kaya Project: la musica cresce miracolosamente insieme all’intensità delle visioni che sgorgano dai versi di Ginsberg (la poesia fu largamente composta “alla quinta ora di un pomeriggio ispirato da LSD”, e va notato che, al pari di Wichita Vortex Sutra, si trovava originariamente inclusa nella raccolta Planet News, mentre è stata ricollocata nella versione italiana di The Fall of America pubblicata da Il Saggiatore cui si è fatto riferimento in questo testo). La cantante beninese Angelique Kidjo propone una rilettura di Ayers Rock/ Uluru Song, originariamente parte della raccolta Sad Dust Stories, pubblicata da Ginsberg nel 1975 e contenente una serie di testi composti nell’anno precedente durante i viaggi del poeta lungo il midwest. È concisa ed esatta la versione di Over Laramie letta da Ginsberg e accompagnata delicatamente dagli armonici e dagli arpeggi di Bill Frisell, mentre il folk delicato di Andrew Bird plasma Easter Sunday dentro una lieve forma canzone, che permette al cantautore americano di cantare l’intera poesia, ed è come se i versi fossero stati scritti proprio per essere cantati, e proprio seguendo questa melodia; Devendra Banhart erige una cattedrale sonora ambient all’interno della quale riecheggia la voce del poeta che recita la brevissima Milarepa Taste; ed è ancora Ginsberg a declamare Bayonne Entering NYC mentre cresce il feedback chitarristico imbastito dagli Yo La Tengo, altra band alternative del fertilissimo panorama newyorkese (in realtà provenienti da Hoboken, New Jersey), creando istantaneamente un accumulo di tensione senza alcuna soluzione catartica: mentre la voce salmodiante recita i versi, il sottofondo musicale oscilla come le onde del mare o un’interferenza radio, a creare una specie di drone ambient che scava e leviga l’intera traccia, in quello che è l’episodio più lungo dell’album (oltre gli otto minuti). I The Good Ones pescano dal cappello una fulminea quanto sorprendente versione folk di Falling Asleep in America, nella quale alle parole di Ginsberg si sovrappongono cori di musica tradizionale del Rwanda; Steven Taylor presenta una versione sotterranea, notturna e oscura di Continuation of a Long Poem of These States, mentre la cantante sudcoreana Lee Lang ripropone una variazione su Death On All Fronts, intitolata Pain On All Fronts, nella quale la voce si adagia su una nervosa tessitura di archi. Chiude questo tributo una seconda versione di Falling Asleep in America (Roses smell sweet), suonata stavolta dai Social Animals, band proveniente da Duluth, MN, ma di stanza a Minneapolis (altra scena fertilissima): un episodio tra i meno convincenti, sicuramente più innocua (e fastidiosamente indie) della versione offerta dai The Good Ones.

È francamente impossibile restituire in musica la ricchezza degli orizzonti evocati da Ginsberg nel suo colossale “poema di questi stati”, eppure questo miscuglio di influenze, stili, suoni e timbri provenienti dai quattro angoli del globo rispecchia fedelmente lo spirito rapsodico e l’estetica on the road dei versi che lo ispirano: un ottimo viatico per entrare nel mondo poetico di Ginsberg e, più in dettaglio, dentro la raccolta in questione. Personalmente, da convinto amante di questi versi (che sono stati per me una delle grandi rivelazioni poetiche della mia vita, accanto a tanti altri poeti e opere che ho amato e amo tuttora: non sono sinceramente in grado di esprimere a parole l’importanza che questi versi hanno avuto per me, e la loro influenza), non posso che augurarmi che essi trovino ancora più spazio di quanto già non ne abbiano avuto e che, magari sfruttando la spinta di questo tributo e dei grossi nomi che hanno contribuito a realizzarlo, possano anche raggiungere fette di pubblico che all’opera di Ginsberg non si sono ancora mai avvicinate: non credo a chi dice che la poesia sia morta, così come a chi sostiene che il jazz sia morto, o che in generale qualcosa che serve a mettere in comunicazione le persone sia morto. Se è vero che si avverte ogni giorno di più quella pasoliniana terribile assenza di poesia, ciò non significa che quel linguaggio non parli più a nessuno: forse la nefasta perversione del linguaggio e il suo imbarbarimento a mero strumento di persuasione, di consenso e quindi di controllo denunciate da Ginsberg sussistono tuttora nelle nostre società (eccome…), ma voglio continuare a credere che restino sempre delle sacche di resistenza, degli spazi colmi di meraviglia e stupore, orizzonti liberi che prima o poi romperanno gli argini e riusciranno, in qualche misura, a plasmare e cambiare il mondo attraverso la parola libera, e liberata. Io da questi versi ho imparato questa fiducia, e credo si tratti di una fiducia che dovremmo continuare a coltivare tutti quanti.

I’m an old man now, and a lonesome man in Kansas

but not afraid

to speak my lonesomeness in a car,

because not only my lonesomeness

it’s Ours, all over America,

O tender fellows—

& spoken lonesomeness is Prophecy

in the moon 100 years ago or in

the middle of Kansas now.

It’s not the vast plains mute our mouths

that fill at midnite with ecstatic language

when our trembling bodies hold each other

breast to breast on a mattress—

Not the empty sky that hides

the feeling from our faces

nor our skirts and trousers that conceal

the bodylove emanating in a glow of beloved skin,

white smooth abdomen down to the hair

between our legs,

It’s not a God that bore us that forbid

our Being, like a sunny rose

all red with naked joy

between our eyes & bellies, yes

All we do is for this frightened thing

we call Love, want and lack—

fear that we aren’t the one whose body could be

beloved of all the brides of Kansas City,

kissed all over by every boy of Wichita—

O but how many in their solitude weep aloud like me—

On the bridge over Republican River

almost in tears to know

how to speak the right language—

on the frosty broad road

uphill between highway embankments

I search for the language

that is also yours—

almost all our language has been taxed by war.

Radio antennae high tension

wires ranging from Junction City across the plains—

highway cloverleaf sunk in a vast meadow

lanes curving past Abilene

to Denver filled with old

heroes of love—

to Wichita where McClure’s mind

burst into animal beauty

drunk, getting laid in a car

in a neon misted street

15 years ago—

to Independence where the old man’s still alive

who loosed the bomb that’s slaved all human consciousness

and made the body universe a place of fear—

Now, speeding along the empty plain,

no giant demon machine

visible on the horizon

but tiny human trees and wooden houses at the sky’s edge

I claim my birthright!

reborn forever as long as Man

in Kansas or other universe—Joy

reborn after the vast sadness of the War Gods!

A lone man talking to myself, no house in the brown vastness to hear

imagining that throng of Selves

that make this nation one body of Prophecy

languaged by Declaration as Pursuit of

Happiness!

I call all Powers of imagination

to my side in this auto to make Prophecy,

all Lords

of human kingdoms to come

Shambu Bharti Baba naked covered with ash

Khaki Baba fat-bellied mad with the dogs

Dehorahava Baba who moans Oh how wounded, How wounded

Sitaram Onkar Das Thakur who commands

give up your desire

Satyananda who raises two thumbs in tranquility

Kali Pada Guha Roy whose yoga drops before the void

Shivananda who touches the breast and says OM

Srimata Krishnaji of Brindaban who says take for your guru

William Blake the invisible father of English visions

Sri Ramakrishna master of ecstasy eyes

half closed who only cries for his mother

Chitanya arms upraised singing & dancing his own praise

merciful Chango judging our bodies

Durga-Ma covered with blood

destroyer of battlefield illusions

million faced Tathagata gone past suffering

Preserver Harekrishna returning in the age of pain

Sacred Heart my Christ acceptable

Allah the compassionate one

Jaweh Righteous One

all Knowledge-Princes of Earth-man, all

ancient Seraphim of heavenly Desire, Devas, yogis

& holymen I chant to—

Come to my lone presence

into this Vortex named Kansas,

I lift my voice aloud,

make Mantra of American language now,

I here declare the end of the War!

Ancient days’ Illusion!—

and pronounce words beginning my own millennium.

Let the States tremble,

let the nation weep,

let Congress legislate its own delight,

let the President execute his own desire—

this Act done by my own voice,

nameless Mystery—

published to my own senses,

blissfully received by my own form

approved with pleasure by my sensations

manifestation of my very thought

accomplished in my own imagination

all realms within my consciousness fulfilled

60 miles from Wichita

near El Dorado,

The Golden One,

in chill earthly mist

houseless brown farmland plains rolling heavenward

in every direction

one midwinter afternoon Sunday called the day of the Lord—

Pure Spring Water gathered in one tower

where Florence is

set on a hill,

stop for tea & gas(da Wichita Vortex Sutra)

Bibliografia essenziale: La Caduta dell’America- Poesie di questi stati 1965-1971, Allen Ginsberg, a cura di Leopoldo Carra, ed. Il Saggiatore, Milano, 2014; Io celebro me stesso, Bill Morgan, traduzione di Francesco Pacifico, ed. Il Saggiatore, Milano, 2010; The Fall of America- poems of these states 1965-1971, Allen Ginsberg, Ed. City Lights Books, Pocket Poets Series no. 30, 1972; Planet News 1961-1967, Allen Ginsberg, Ed. City Lights Books, Pocket Poets Series no. 23, 1968; Urlo & Kaddish, Allen Ginsberg, Ed. Il Saggiatore Tascabili Poesia, n. 111, 2009; Saluti Cosmopoliti (poesie 1986-1992), Allen Ginsberg, Ed. Il Saggiatore, Milano, 2011.