In 1961, everything was changing, because of television. When Max opened the Vanguard, it was a place for poets. It was a speakeasy, a theater after that, but it always had the same wedge shape. It was only in the late fifties that it became a jazz club. Sundays for us was a time when we had a relaxed crowd. And Max had a Steinway, which was replaced by a Yamaha, which Bill loved.

(Lorraine Gordon)

Il 25 giugno del 1961 era domenica, e al Village Vanguard, leggendario locale jazz del Greenwich Village di New York, il trio di Bill Evans aveva a disposizione il palco sia per l’esibizione del pomeriggio che per quella della sera, in quello che sarebbe stato il suo ultimo giorno di due settimane di residenza artistica presso il locale: avrebbero suonato cinque differenti set, per un totale di circa due ore e mezza di musica. Ai tempi le tecnologie di registrazione dal vivo erano decisamente agli albori, ma fu comunque deciso di incidere su nastro quelle cinque sessioni, vincendo soprattutto le resistenze di Evans, notoriamente poco incline a entrare in studio di registrazione, estremamente critico verso il proprio lavoro e tendenzialmente sempre poco soddisfatto delle proprio incisioni. La formazione che si sarebbe esibita al Village Vanguard quella domenica era nata da circa due anni: accanto ad Evans, appena uscito dal sestetto di Miles Davis (col quale avrebbe comunque collaborato per dare alla luce uno dei più grandi album di ogni tempo, Kind Of Blue, nel 1959), c’erano il giovane contrabbassista Scott LaFaro e il batterista Paul Motian. Il trio di Bill Evans aveva debuttato con l’incisione di Portrait in Jazz, lavoro prodotto da Orrin Keepnews per l’etichetta Riverside (le registrazioni ebbero luogo il 18 dicembre del 1959 mentre l’album fu pubblicato nel 1960), seguita dal secondo LP Explorations un anno più tardi (registrato il 21 febbraio del 1961 e pubblicato verso la fine di marzo di quello stesso anno). Ma il picco artistico di quell’irripetibile ensemble di musicisti sarebbe stato raggiunto proprio quella domenica al Village Vanguard: più ancora che in Portrait in Jazz e Explorations, l’interplay paritario tra il pianoforte di Evans e il contrabbasso di LaFaro raggiunge qui i massimi storici, coi due musicisti impegnati a costruire un dialogo di profondità e ricchezza stupefacenti, rincorrendosi con leggerezza lungo le ritmiche governate dal tocco delicato ma deciso di Motian. Lo stile meditativo, raffinato di Evans (“quando Bill suonava il piano aveva quella specie di fuoco controllato che mi piaceva molto. Il modo con cui si avvicinava allo strumento, quelle note di cristallo, come acqua limpida che scroscia da una cascata trasparente. Lo stile di Red Garland sosteneva il ritmo, ma quello di Bill riusciva a controllarlo completamente…”, diceva di lui Miles Davis, vd. Kind of Blue, di Ashley Kahn, ed. Il Saggiatore, pag. 97) si sposava magicamente con il senso libero del tempo che caratterizzava il tocco di LaFaro, e questo delicato interplay era sempre efficacemente sostenuto dalle trame energiche e colorate di Motian. Per usare le parole di Ted Gioia (Storia del Jazz, EDT, pag. 359), “per quella band la pulsazione di base era sottintesa più che espressa”, e non è un caso che, di fatto, proprio questa formazione del trio abbia contribuito a modificare profondamente il concetto e la natura della sezione ritmica per tutto il jazz a venire. Se come detto già le incisioni in studio del 1959 e del 1960 mostravano questo nuovo concetto di trio pianistico, basato su una leadership che potremmo definire quantomeno “democratica” di Evans, sono le circa due dozzine di brani registrati quella domenica 25 giugno del 1961 ad attestare come ormai l’idea artistica di Evans, LaFaro e Motian avesse preso una forma matura, definitiva, e di abbacinante bellezza. La comunicazione tra i musicisti, la capacità di ascoltarsi continuamente e rispondersi in maniera efficace, raggiunge in queste due ore e mezza i limiti della telepatia: il confine tra il solo e l’accompagnamento, reso già labile nelle due prime incisioni per la Riverside, è ormai sfumato e viene oltrepassato costantemente da ciascuno dei musicisti fino a essere praticamente irriconoscibile. La fluidità delle esecuzioni, anche e soprattutto nelle fasi di improvvisazione, è quasi commovente: che il piano esplori un fraseggio libero dalle imposizioni delle battute, come nella splendida Gloria’s step o in All Of You; che si dipinga un affresco di lucido romanticismo come in Some Other Time; che si rileggano e decostruiscano standard come Solar e Milestones o addirittura il tema di Alice in Wonderland; che si raggiunga la grazia senza tempo della pura bellezza, come nella magistrale esecuzione di Waltz for Debby (cosa si può aggiungere alla purezza totale dell’interplay tra contrabbasso e piano che si inseguono, al loro passo sincopato, durante l’esposizione del tema di questa composizione, un valzer di grazia e leggiadria davvero fuori dal tempo?); che si parli del 9/8 misterioso e languido di Jade Visions, una composizione di LaFaro, nella quale il tocco di Evans più che mai ricorda quello di un Debussy, misurato, attento, essenziale, eppure denso di emozione e significato; o ancora che si tratti del fraseggio torrenziale di LaFaro, o della delicatezza dei soli di Evans, o dell’esemplare uso che il trio sa fare del silenzio e della pausa come di un’autentica forza propulsiva in un brano come My Foolish Heart, probabilmente (sempre citando Gioia) uno dei brani più lenti che sia possibile trovare in una registrazione jazz dell’epoca, eppure un brano che non resta mai indietro, ma anzi spinge avanti: una band potrebbe anche contentarsi di avere una fama basata su un solo giorno di lavoro, qualora fosse un giorno come quello che il trio di Evans visse al Village Vanguard (Ted Gioia, op. cit., pag. 359).

Sfortunatamente, proprio questo fu il destino di quello che è stato forse il più grande trio che la storia del jazz abbia mai conosciuto: dieci giorni più tardi Scott LaFaro, appena venticinquenne, perse la vita in un incidente stradale mentre, a notte fonda, stava tornando a New York da Geneve, dove era stato a trovare la madre e la famiglia. Solo pochi giorni prima aveva suonato con Stan Getz al celebre festival Jazz di Newport. Motian racconta che, quando la notizia lo raggiunse, stava dormendo: dall’altra parte del ricevitore c’era la voce di Bill Evans, che disse semplicemente “Scott’s dead” (che altro aggiungere di fronte alla fine autentica?). Motian ricorda di aver risposto “Yeah”, ed essere immediatamente tornato a dormire. Il mattino seguente raccontò alla moglie di aver fatto un sogno stranissimo, nel quale Bill Evans lo aveva chiamato per dirgli che Scott era morto: ‘Man, I had the weirdest dream last night. I dreamed that Bill called me and said that Scott had been killed!’ So I called Bill right away at that apartment over on West Eighty-something to tell him about the dream.

Difficile dire cosa possa essere passato per la testa di Bill Evans in quei momenti: di sicuro, il pianista non fu più se stesso, e occorsero molti mesi prima che tornasse ad esibirsi (Bill was in a state of shock. Look at my gig book: nothing, nothing, nothing with Bill, until December. Bill was like a ghost!, ricorda Motian), e qualche anno prima che riuscisse a ricostituire un trio col quale procedere avanti nella propria ricerca; sicuramente una storia personale di abuso di alcool e droghe, dipendenze che lo avrebbero accompagnato fino alla morte, avvenuta il 15 settembre del 1980, all’età di cinquantuno anni, non contribuì a migliorare questa situazione, sebbene potesse avergli dato, in qualche modo, l’illusione di poterlo aiutare a superare anche quell’enorme dolore. In un aneddoto riportato da Adam Gopkin sul New Yorker in un celebre (e meraviglioso) pezzo scritto in occasione del quarantennale di quella giornata (che è servito come fonte per molti dei virgolettati originali di questo pezzo, oltre che da impagabile riferimento e ispirazione per rileggere e rivivere il senso di quella giornata), ci si interroga in particolare sull’insistenza con la quale, negli anni seguenti a quel giorno, Evans continuò a riproporre nei suoi concerti Porgy (I loves you, Porgy), suonata quel 25 giugno insieme al trio, ma sempre o quasi sempre in versione per pianoforte solo: come ricorda Motian, While we were listening to that number on the tape, Bill was a wreck, and he kept saying something like ‘Listen to Scott’s bass, it’s like an organ! It sounds so big, it’s not real, it’s like an organ, I’ll never hear that again’. Che questa riproposizione insistita ma in qualche modo mutilata di un brano al quale il contributo di LaFaro donava tanta della sua grazia possa essere stata una sorta di omaggio postumo di Bill al giovane amico perduto è difficile da dirsi, ma di certo dice molto del carattere di Evans, come intuisce lo stesso Gopkin (When we hear Evans play “Porgy,” we are hearing what a good Zen man like Evans would have wanted us to hear, and that is the sound of one hand clapping after the other hand is gone).

Difficile dire cosa possa essere passato per la testa di Bill Evans in quei momenti: di sicuro, il pianista non fu più se stesso, e occorsero molti mesi prima che tornasse ad esibirsi (Bill was in a state of shock. Look at my gig book: nothing, nothing, nothing with Bill, until December. Bill was like a ghost!, ricorda Motian), e qualche anno prima che riuscisse a ricostituire un trio col quale procedere avanti nella propria ricerca; sicuramente una storia personale di abuso di alcool e droghe, dipendenze che lo avrebbero accompagnato fino alla morte, avvenuta il 15 settembre del 1980, all’età di cinquantuno anni, non contribuì a migliorare questa situazione, sebbene potesse avergli dato, in qualche modo, l’illusione di poterlo aiutare a superare anche quell’enorme dolore. In un aneddoto riportato da Adam Gopkin sul New Yorker in un celebre (e meraviglioso) pezzo scritto in occasione del quarantennale di quella giornata (che è servito come fonte per molti dei virgolettati originali di questo pezzo, oltre che da impagabile riferimento e ispirazione per rileggere e rivivere il senso di quella giornata), ci si interroga in particolare sull’insistenza con la quale, negli anni seguenti a quel giorno, Evans continuò a riproporre nei suoi concerti Porgy (I loves you, Porgy), suonata quel 25 giugno insieme al trio, ma sempre o quasi sempre in versione per pianoforte solo: come ricorda Motian, While we were listening to that number on the tape, Bill was a wreck, and he kept saying something like ‘Listen to Scott’s bass, it’s like an organ! It sounds so big, it’s not real, it’s like an organ, I’ll never hear that again’. Che questa riproposizione insistita ma in qualche modo mutilata di un brano al quale il contributo di LaFaro donava tanta della sua grazia possa essere stata una sorta di omaggio postumo di Bill al giovane amico perduto è difficile da dirsi, ma di certo dice molto del carattere di Evans, come intuisce lo stesso Gopkin (When we hear Evans play “Porgy,” we are hearing what a good Zen man like Evans would have wanted us to hear, and that is the sound of one hand clapping after the other hand is gone).

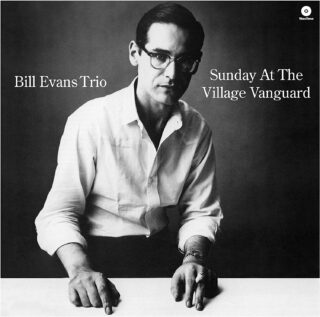

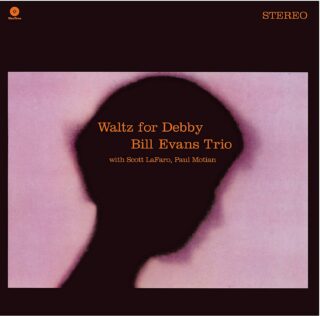

Ma non è solo questo, non è la storia tragica di un giovane e talentuoso musicista, né quella di un’amicizia interrotta dalla morte, né tantomeno, semplicemente, la storia di due ore e mezza di musica baciata da una grazia immortale, che sembra giungere da un altro pianeta: cosa rende così speciale quella lontana domenica pomeriggio, che dura ormai da sessant’anni? “You know what I like best on that record? The sounds of all those people, glasses and chatter – I mean, I know you’re supposed to be very offended and all, but I like it. They’re just there and all”, dice Paul Motian, e ha ragione Gopkin, che ne riporta le parole, quando nota come la più grande magia di quelle registrazioni risieda nel fatto che hanno reso senza tempo un momento che per una di quelle complicate combinazioni del caso è stato un momento di grazia assoluta, vissuto da tre musicisti e dalla loro fortunata audience: non parliamo di un’emozione generica da collocarsi in un tempo ben preciso, ma di un momento particolare reso infinito, eterno, senza tempo, un’esperienza permanente che si ricrea costantemente davanti ai nostri occhi (e dentro alle nostre orecchie), sottratta alla costante, lenta erosione dei secondi che passano, dei giorni, delle stagioni. Dalle sessioni registrate quella domenica sarebbero stati tratti due LP (Sunday at the Village Vanguard, che vide la luce ad Ottobre del 1961, aperto e chiuso da due composizioni di LaFaro, Gloria’s Step e Jade Visions, per esplicito volere di Evans; e Waltz for Debby, che sarebbe stato pubblicato l’anno seguente, tra Febbraio e Marzo, e che prese il titolo dall’omonima composizione di Evans, probabilmente la sua più celebre, dedicata a una delle nipoti): il grande dono che a distanza di sessant’anni ancora, ogni giorno, queste registrazioni ci fanno è quello di restituirci quell’esatto momento, quella domenica, quel 25 giugno 1961, e di restituircelo tutto intero, con il tintinnio dei bicchieri, e il chiacchiericcio informe della vita che scorre intorno, e i corteggiamenti, le risate, gli applausi. Tutta la vita, in altre parole, o quella che chiamiamo tale, tutta qui e ora: paradossale, in fondo, pensare che questa musica riesca a dire così tanto lasciando allo stesso tempo così tanto di non detto. Il ricchissimo minimalismo del quale Evans era un maestro raggiunge qui l’apice, in cui nessun elemento soverchia gli altri, e tutti insieme concorrono a creare una musica alla quale non si può restare insensibili se si è attratti dal Bello autentico. Bill Evans has no casual fans, scriveva ancora Gopkin: nei momenti più magici di una giornata magica, il suo tono è quello della pura emozione, un suono che sa suggerire un altro mondo, tratteggiarne la nostalgia, afferrarne per un attimo la bellezza. Dovreste tutti quanti mettere sul piatto questi dischi, e godere dell’incredibile intensità del dialogo tra il contrabbasso di Scott LaFaro e gli accordi inusuali e romanticamente vagheggianti di Bill Evans, un dialogo che ancora oggi resta miracolosamente misterioso e luminoso al tempo stesso, come lo fu quel giorno (e che non si può spiegare, perché niente, nessuna parola può spiegare i misteri); e non c’è giorno migliore di oggi per riascoltare i suoni di quel giorno, e capire dopo il primo grappolo di note che sessant’anni non sono niente, e come la forza dell’Arte in fondo stia tutta racchiusa nella sua capacità di rendere indefinitamente presente l’impermanente, il tempo stesso che scorre, la successione di momenti di invidiabile e luminosa grazia, le lucenti visioni di giada che scandirono, consegnandoli all’eternità, il pomeriggio e la sera di quella domenica 25 Giugno 1961.

Ma non è solo questo, non è la storia tragica di un giovane e talentuoso musicista, né quella di un’amicizia interrotta dalla morte, né tantomeno, semplicemente, la storia di due ore e mezza di musica baciata da una grazia immortale, che sembra giungere da un altro pianeta: cosa rende così speciale quella lontana domenica pomeriggio, che dura ormai da sessant’anni? “You know what I like best on that record? The sounds of all those people, glasses and chatter – I mean, I know you’re supposed to be very offended and all, but I like it. They’re just there and all”, dice Paul Motian, e ha ragione Gopkin, che ne riporta le parole, quando nota come la più grande magia di quelle registrazioni risieda nel fatto che hanno reso senza tempo un momento che per una di quelle complicate combinazioni del caso è stato un momento di grazia assoluta, vissuto da tre musicisti e dalla loro fortunata audience: non parliamo di un’emozione generica da collocarsi in un tempo ben preciso, ma di un momento particolare reso infinito, eterno, senza tempo, un’esperienza permanente che si ricrea costantemente davanti ai nostri occhi (e dentro alle nostre orecchie), sottratta alla costante, lenta erosione dei secondi che passano, dei giorni, delle stagioni. Dalle sessioni registrate quella domenica sarebbero stati tratti due LP (Sunday at the Village Vanguard, che vide la luce ad Ottobre del 1961, aperto e chiuso da due composizioni di LaFaro, Gloria’s Step e Jade Visions, per esplicito volere di Evans; e Waltz for Debby, che sarebbe stato pubblicato l’anno seguente, tra Febbraio e Marzo, e che prese il titolo dall’omonima composizione di Evans, probabilmente la sua più celebre, dedicata a una delle nipoti): il grande dono che a distanza di sessant’anni ancora, ogni giorno, queste registrazioni ci fanno è quello di restituirci quell’esatto momento, quella domenica, quel 25 giugno 1961, e di restituircelo tutto intero, con il tintinnio dei bicchieri, e il chiacchiericcio informe della vita che scorre intorno, e i corteggiamenti, le risate, gli applausi. Tutta la vita, in altre parole, o quella che chiamiamo tale, tutta qui e ora: paradossale, in fondo, pensare che questa musica riesca a dire così tanto lasciando allo stesso tempo così tanto di non detto. Il ricchissimo minimalismo del quale Evans era un maestro raggiunge qui l’apice, in cui nessun elemento soverchia gli altri, e tutti insieme concorrono a creare una musica alla quale non si può restare insensibili se si è attratti dal Bello autentico. Bill Evans has no casual fans, scriveva ancora Gopkin: nei momenti più magici di una giornata magica, il suo tono è quello della pura emozione, un suono che sa suggerire un altro mondo, tratteggiarne la nostalgia, afferrarne per un attimo la bellezza. Dovreste tutti quanti mettere sul piatto questi dischi, e godere dell’incredibile intensità del dialogo tra il contrabbasso di Scott LaFaro e gli accordi inusuali e romanticamente vagheggianti di Bill Evans, un dialogo che ancora oggi resta miracolosamente misterioso e luminoso al tempo stesso, come lo fu quel giorno (e che non si può spiegare, perché niente, nessuna parola può spiegare i misteri); e non c’è giorno migliore di oggi per riascoltare i suoni di quel giorno, e capire dopo il primo grappolo di note che sessant’anni non sono niente, e come la forza dell’Arte in fondo stia tutta racchiusa nella sua capacità di rendere indefinitamente presente l’impermanente, il tempo stesso che scorre, la successione di momenti di invidiabile e luminosa grazia, le lucenti visioni di giada che scandirono, consegnandoli all’eternità, il pomeriggio e la sera di quella domenica 25 Giugno 1961.

[Nota Bibliografica] Come già accennato nel testo, molti dei virgolettati che ho riportato (compreso quello che fa da esergo) provengono da un articolo di Adam Gopkin pubblicato originariamente sul The New Yorker il 13 agosto del 2001, e riprodotto online a questo link. I virgolettati italiani provengono invece da Storia del Jazz di Ted Gioia, edizioni EDT, e Kind of Blue. New York, 1959. Storia e Fortuna del capolavoro di Miles Davis di Ashley Kahn, edizioni Il Saggiatore.