Solo i giovani hanno di questi momenti. Non intendo i giovanissimi. No. I giovanissimi, per essere esatti, non hanno momenti. È privilegio della prima giovinezza vivere in anticipo sui propri giorni in un ininterrotto flusso di speranza che non conosce pause né introspezione.

Ci chiudiamo alle spalle il cancelletto della fanciullezza – ed entriamo in un giardino incantato. Qui perfino le ombre risplendono di promesse. Ogni svolta del sentiero ha le sue seduzioni. E non perché questa sia una terra inesplorata. Sappiamo fin troppo bene che tutti gli uomini sono passati da qui. È il fascino di un’esperienza universale da cui ci attendiamo sensazioni non comuni o personali – qualcosa che sia solo nostro.

Andiamo avanti eccitati, divertiti, riconoscendo i segni lasciati intorno a noi da chi ci ha preceduti, accettando insieme la buona e la cattiva sorte – le rose e le spine, come si suol dire – il pittoresco destino che riguarda tutti gli uomini e che riserva così tante possibilità ai più meritevoli o forse ai più fortunati. Sì. Andiamo avanti. E anche il tempo va avanti – fino a quando distinguiamo di fronte a noi una linea d’ombra che ci avvisa che bisogna lasciarsi alle spalle anche la regione della prima giovinezza.

Questo è il periodo della vita in cui è più facile che capitino quei momenti di cui ho parlato. Quali momenti? Bè, momenti di noia, di stanchezza, di insoddisfazione. Momenti avventati. Momenti, intendo, in cui chi è ancora giovane è portato a compiere gesti avventati, come sposarsi all’improvviso o abbandonare un lavoro senza alcun motivo.

Quando La linea d’ombra fu pubblicato, nel 1916, attingendo a piene mani dalle esperienze vissute da Joseph Conrad durante il suo terzo viaggio nel Sudest asiatico, tra 1887 e 1888, il figlio dello scrittore britannico, Borys, si trovava impegnato nei combattimenti della Grande Guerra. Nelle intenzioni del suo autore, l’opera avrebbe dovuto essere intitolata First Command, Primo comando, essendo incentrata sul primo impiego ottenuto dallo stesso Conrad come comandante di una nave in mare; ben presto, tuttavia, Conrad ne realizzò la forte portata metaforica: l’attraversamento della linea d’ombra intesa come quella striscia di spazio che separa le ultime propaggini della giovinezza dalle responsabilità della vita adulta. Non è un caso dunque la dedica che apre il testo, A Borys e a tutti gli altri che come lui hanno varcato nella prima giovinezza la linea d’ombra della loro generazione. Con affetto.

Quando La linea d’ombra fu pubblicato, nel 1916, attingendo a piene mani dalle esperienze vissute da Joseph Conrad durante il suo terzo viaggio nel Sudest asiatico, tra 1887 e 1888, il figlio dello scrittore britannico, Borys, si trovava impegnato nei combattimenti della Grande Guerra. Nelle intenzioni del suo autore, l’opera avrebbe dovuto essere intitolata First Command, Primo comando, essendo incentrata sul primo impiego ottenuto dallo stesso Conrad come comandante di una nave in mare; ben presto, tuttavia, Conrad ne realizzò la forte portata metaforica: l’attraversamento della linea d’ombra intesa come quella striscia di spazio che separa le ultime propaggini della giovinezza dalle responsabilità della vita adulta. Non è un caso dunque la dedica che apre il testo, A Borys e a tutti gli altri che come lui hanno varcato nella prima giovinezza la linea d’ombra della loro generazione. Con affetto.

Scrive Simone Barillari, nella bella postfazione all’edizione Feltrinelli, che

“La linea d’ombra fu una storia scritta non solo durante la guerra, ma soprattutto dalla guerra, come sotto l’egida di una musa feroce”.

Significativo sottolineare a questo punto l’antitesi, rimarcata dallo stesso Barillari, tra il titolo originariamente scelto da Conrad e quello che invece fu il titolo definitivo: da Primo Comando, la storia dell’inizio di qualcosa, “l’aurora dell’essere uomini”, a La linea d’ombra, storia di una fine, “il sentimento del tramonto di un’età che trascorre, nella torta oscurità del dubitare e del divenire” (i virgolettati sono ancora di Barillari).

Dal punto di vista narrativo, sono gli scontri dei caratteri a costituire buona parte della storia: la serafica saggezza del capitano Giles, l’irruenza giovanile del narratore, il delirio del primo ufficiale Burns, col quale si consuma un conflitto sottile e sempre sul punto di deflagrare, la stoica abnegazione di Ransome, capo cuoco e marinaio di lungo corso, indispensabile per superare la strana maledizione che inchioda la nave al largo, senza vento, con la quasi totalità della ciurma colta da febbri epidemiche e la scorta di chinino rapidamente esauritasi. Una maledizione difficile da spiegare a parole e che spinge lo stesso Conrad a giurare di non aver mai voluto scrivere un racconto sul “soprannaturale”: piuttosto, una metafora dell’esistenza intesa come navigazione, del mare come banco di prova. Soltanto che la prova da superare è una prova di debolezza, più che di forza: una prova di resistenza, nella quale la sopravvivenza alle condizioni avverse passa non attraverso l’imposizione di sé, ma piuttosto attraverso il travaglio che occorre per affrontare ciò che dentro di sé si nasconde, il proprio buio interiore. In fondo, il nemico invisibile che inchioda la nave non è soltanto un fenomeno atmosferico o una piccola epidemia, ma una vera e propria ombra che diviene oscurità, un’oscurità presaga di sventure (la minaccia della tempesta), talmente completa e densa da sembrare quasi tattile, quasi un pesante macigno poggiato sul costante rimuginio delle onde. Solo della capacità di affrontare i propri demoni ci si può fidare quando si naviga a vela: la condizione del marinaio in mare è definitivamente quella dell’uomo, abbandonato al capriccio dei venti, che occorre saper governare affrontando le proprie paure. Tutto questo è ciò che comunemente viaggia sotto il nome di esperienza:

La gente tiene in grande considerazione i vantaggi che dà l’esperienza. Ma a questo riguardo bisogna dire che l’esperienza significa sempre qualcosa di spiacevole, in contrasto con il fascino e l’innocenza delle illusioni.

Ma soprattutto non c’è certezza sull’esito di questo “confronto” con se stessi: la distanza tra chi supera la linea d’ombra con successo e chi vi resta immerso non è poi così grande. Vacillare fa parte della condizione umana, e questa distanza non si può mai definire davvero superata una volta per tutte. Indicativo a tal riguardo lo scambio di battute finale tra il protagonista e il capitano Giles, una volta che l’imbarcazione è tornata al porto dal quale il suo capitano era partito poche settimane prima, in un viaggio circolare, un metaforico ritorno a casa:

Ma soprattutto non c’è certezza sull’esito di questo “confronto” con se stessi: la distanza tra chi supera la linea d’ombra con successo e chi vi resta immerso non è poi così grande. Vacillare fa parte della condizione umana, e questa distanza non si può mai definire davvero superata una volta per tutte. Indicativo a tal riguardo lo scambio di battute finale tra il protagonista e il capitano Giles, una volta che l’imbarcazione è tornata al porto dal quale il suo capitano era partito poche settimane prima, in un viaggio circolare, un metaforico ritorno a casa:

“La verità è che non si deve dare troppo peso a niente nella vita, buono o cattivo che sia.”

“Una vita a velocità media,” mormorai perfidamente. “Non tutti ne son capaci.”

“Tra poco lei sarà già contento se riuscirà a procedere anche solo a quell’andatura,” ribatté lui, con il tono di chi è conscio delle sue virtù. “E c’è un’altra cosa: un uomo dovrebbe affrontare la cattiva sorte, i suoi errori, la sua coscienza e tutto questo genere di cose. Accidenti – contro che cos’altro vorrebbe combattere, altrimenti?”

Rimasi in silenzio. Non so che cosa mi lesse in faccia, ma mi chiese bruscamente:

“Accidenti, non sarà mica un pusillanime?”

“Dio solo lo sa, capitano Giles,” fu la mia sincera risposta.

“Va bene così,” disse calmo. “Lei imparerà presto come si fa a non essere pusillanimi. Un uomo deve imparare tutto – ed è quello che così tanti di quei ragazzini non capiscono.”

“Bè, io non sono più un ragazzino.”

“No,” concesse lui. “Ha intenzione di partire presto?”

“Torno a bordo subito,” dissi. “Salperò una delle ancore e alzerò mezza catena dell’altra appena il mio nuovo equipaggio verrà a bordo, e partirò domani all’alba.”

“Davvero?” chiese il capitano Giles con un grugnito di approvazione. “Così si fa. Andrà tutto bene.”

“Cosa si aspettava? Che volessi restare una settimana a terra per riposarmi?” dissi, irritato dal suo tono. “Non avrò tempo per riposarmi fino a che la nave non sarà al largo nell’Oceano Indiano, e non ne avrò molto neanche allora.”

Tirò una boccata dal suo sigaro con aria meditabonda, come trasformato.

“Sì. In fin dei conti tutto si riduce a questo,” disse assorto. Era come se un pesantissimo sipario si fosse alzato, rivelando un inatteso capitano Giles. Ma fu solo per un attimo, giusto il tempo per aggiungere: “Non c’è un momento di riposo nella vita, per nessuno. Meglio non pensarci.”

… e una volta, quando Mahlke già sapeva nuotare, ce ne stavamo sdraiati sull’erba, vicino al campo di palla a caccia. Io sarei dovuto andare dal dentista, ma loro non me l’avevano permesso, perché essendo ricevitore ero difficile da sostituire. Il dente rumoreggiava. Un gatto strisciò diagonalmente attraverso il prato, senza che nessuno lo bombardasse. Alcuni masticavano o sfilacciavano fili d’erba. Il gatto apparteneva al guardiano del campo ed era nero. Hotten Sonntag stava lucidando la sua mazza con una calza di lana. Il mio dente segnava il passo. Il torneo durava già da due ore. Noi avevamo perso, e come, e stavamo aspettando la rivincita. Il gatto era giovane, ma non era un gattino. Nello stadio entrambe le squadre stavano segnando molte reti. Il mio dente ripeteva un’unica parola. Sulla pista di cenere i centometristi si esercitavano nella partenza, oppure erano nervosi. Il gatto stava facendo strani giri. Nel cielo si muoveva lento e rumoroso un trimotore, ma non riusciva a soverchiare il mio dente. Il gatto nero del guardiano mostrava, dietro gli steli dell’erba, una pettorina bianca. Mahlke dormiva. Il crematorio, tra i Cimiteri associati e il Policlinico tecnico, era in funzione e il vento veniva da est. Il professore Mallenbrandt fischiava: passaggio, presa, fuorigioco. Il gatto si stava esercitando. Mahlke dormiva, o almeno così sembrava. Accanto a lui io avevo mal di denti. Il gatto, sempre esercitandosi, si avvicinava. Il pomo d’adamo di Mahlke dava nell’occhio: perché era grande, sempre in movimento, e faceva ombra. Tra me e Mahlke il gatto nero del guardiano si tese pronto a saltare. Formavamo un triangolo. Il mio dente tacque, non segnava più il passo: perché il pomo d’adamo di Mahlke divenne topo agli occhi del gatto. Il gatto era giovane, l’affare di Mahlke molto mobile – comunque il gatto si gettò sulla gola di Mahlke; oppure io, con o senza mal di denti, presi il gatto e gli mostrai il topo di Mahlke; e Joachim Mahlke urlò, ma il risultato fu solo qualche graffio senza importanza.

Anche Gatto e Topo è una storia di passaggio, che narra di un percorso: un percorso attraverso quella stessa linea d’ombra, che conduce dall’adolescenza all’età adulta (in questo un percorso assolutamente universale), ma contemporaneamente anche un percorso particolare nella storia umana, che conduce da una dittatura ormai agonizzante alla fine ingloriosa dell’era nazista.

Anche Gatto e Topo è una storia di passaggio, che narra di un percorso: un percorso attraverso quella stessa linea d’ombra, che conduce dall’adolescenza all’età adulta (in questo un percorso assolutamente universale), ma contemporaneamente anche un percorso particolare nella storia umana, che conduce da una dittatura ormai agonizzante alla fine ingloriosa dell’era nazista.

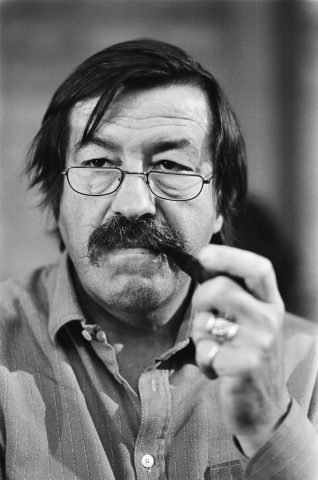

Anche qui, come ne La linea d’ombra, di biografico c’è sicuramente molto: il continuo discorrere dei ragazzini a proposito di sottomarini di guerra, navi e quant’altro ci ricorda come in fondo lo stesso Günter Grass avesse voluto in gioventù farsi sommergibilista nell’esercito tedesco per fuggire la famiglia e il controllo parentale. Gatto e Topo però va oltre, non si ferma al semplice riferimento autobiografico ma evoca e restituisce con una forza e una partecipazione toccanti un’intera epoca della vita umana, quella che è forse la più ricca, palpitante, preziosa. Lo stile di Grass, violento, estremo, sovraccarico, fa sì che tra le righe si respiri una tensione enorme, che va continuamente ad accumularsi: la sintassi è febbricitante eppure meravigliosamente compiuta, le pagine un dipinto realizzato per pennellate che sono zampate feline, delicate e feroci al tempo stesso, eleganti come le movenze di un gatto, guizzanti e rapide come quelle del topo. Gatto e Topo è opera densa e concentrata, un racconto potente e dotato di una forza che trascende il tempo e lascia ancora letteralmente attoniti: Enzensberger, riportato nella quarta di copertina dell’edizione Feltrinelli, parla di

“equilibrio, precario e originalissimo, che egli [Grass] riesce a stabilire tra la sua anarchica forza d’immaginazione e il suo sovrano magistero artistico”

e non può esser data definizione migliore.

Bello non era. Avrebbe dovuto farsi riparare il pomo d’adamo. Perché probabilmente tutto dipendeva da quella cartilagine.

Ma il coso aveva le sue corrispondenze. E del resto non si può dimostrare tutto sulla base di proporzioni. La sua anima poi non mi fu mai presentata. Non sentii mai quello che pensava. Alla fine rimangono soltanto la sua gola e i suoi numerosi contrappesi. E anche il fatto che trascinava a scuola e allo stabilimento balneare una montagna di panini e durante le lezioni e poco prima di andare a fare il bagno divorava panini spalmati di margarina, non può che essere un ulteriore riferimento al topo, perché il topo masticava con lui ed era insaziabile.

Ma Gatto e topo è soprattutto un’opera divertente e caustica, una storia graffiante di giovani che nuotano a perdifiato fino a un relitto navale polacco poco lontano dall’eccitante e lasciva spiaggia di Danzica, inscenando rituali identitari che definiscono una tribù coi suoi ruoli, i suoi tempi e i suoi modi; una storia di ragazzi che masticano guano di gabbiano risputandolo in aria sul ponte della nave, che scoprono l’altro sesso, il fascino dell’età adulta che viene; di ragazze che pisciano su un boccaporto congelato della nave per poterlo sbloccare e riaprire; dell’ammirazione sleale di un giovane chierichetto (il narratore della storia) per il Grande Mahlke, Joachim Mahlke, un protagonista che è per metà uomo e per metà entità, dotato di un gozzo enormemente e sinistramente grande, guizzante come un topo, una deformità fisica evidente che ne condiziona l’esistenza; ed è la storia dei mille stratagemmi messi in atto da Mahlke per nascondere il topo, della sua monacale devozione alla Vergine, del suo cazzo enorme oggetto del desiderio di tutte le ragazze, delle sue singolari doti di nuotatore, della portata sconsiderata dei suoi polmoni, con la quale, lui solo, riesce a emergere nel gruppo dei ragazzi sulla nave polacca immergendosi coraggiosamente al suo interno per lunghi minuti e riportandone alla luce i segreti nascosti, come un abile antiquario che tutto conserva, trofei che ne fanno un campione assoluto tra i topi, minacciati dal gran Gatto della società che è sempre in agguato, pronto a colpire, normare, ridurre, incasellare, definire, costringere. Il Grande Mahlke è il campione che non cede, il topo che il gran Gatto non riesce a catturare, il topo capace di un’apnea che è, contemporaneamente, manifestazione di poderosa capacità polmonare e metafora dell’esistenza in una società schiacciata dall’asfissia prodotta dalla dittatura. Il Grande Mahlke semplicemente trattiene il fiato: ed è così che, già quasi eroe di guerra, anche nel suo nuovo contesto di carrista campione tra i topi si muove con tutti i sensi tesi nella direzione di allontanare il gatto dal suo topo, e pur reo di aver mancato il rientro al termine di un permesso riesce comunque a sventare la propria cattura trattenendo il fiato quanto serve, trattenendo il fiato per sempre.

Ma Gatto e topo è soprattutto un’opera divertente e caustica, una storia graffiante di giovani che nuotano a perdifiato fino a un relitto navale polacco poco lontano dall’eccitante e lasciva spiaggia di Danzica, inscenando rituali identitari che definiscono una tribù coi suoi ruoli, i suoi tempi e i suoi modi; una storia di ragazzi che masticano guano di gabbiano risputandolo in aria sul ponte della nave, che scoprono l’altro sesso, il fascino dell’età adulta che viene; di ragazze che pisciano su un boccaporto congelato della nave per poterlo sbloccare e riaprire; dell’ammirazione sleale di un giovane chierichetto (il narratore della storia) per il Grande Mahlke, Joachim Mahlke, un protagonista che è per metà uomo e per metà entità, dotato di un gozzo enormemente e sinistramente grande, guizzante come un topo, una deformità fisica evidente che ne condiziona l’esistenza; ed è la storia dei mille stratagemmi messi in atto da Mahlke per nascondere il topo, della sua monacale devozione alla Vergine, del suo cazzo enorme oggetto del desiderio di tutte le ragazze, delle sue singolari doti di nuotatore, della portata sconsiderata dei suoi polmoni, con la quale, lui solo, riesce a emergere nel gruppo dei ragazzi sulla nave polacca immergendosi coraggiosamente al suo interno per lunghi minuti e riportandone alla luce i segreti nascosti, come un abile antiquario che tutto conserva, trofei che ne fanno un campione assoluto tra i topi, minacciati dal gran Gatto della società che è sempre in agguato, pronto a colpire, normare, ridurre, incasellare, definire, costringere. Il Grande Mahlke è il campione che non cede, il topo che il gran Gatto non riesce a catturare, il topo capace di un’apnea che è, contemporaneamente, manifestazione di poderosa capacità polmonare e metafora dell’esistenza in una società schiacciata dall’asfissia prodotta dalla dittatura. Il Grande Mahlke semplicemente trattiene il fiato: ed è così che, già quasi eroe di guerra, anche nel suo nuovo contesto di carrista campione tra i topi si muove con tutti i sensi tesi nella direzione di allontanare il gatto dal suo topo, e pur reo di aver mancato il rientro al termine di un permesso riesce comunque a sventare la propria cattura trattenendo il fiato quanto serve, trattenendo il fiato per sempre.

“Naturalmente non credo in Dio. Il solito trucco per rincoglionire il popolo. L’unica in cui credo è la Vergine Maria. E per questo non mi sposerò”.

Era una frasetta abbastanza breve e confusa da essere pronunciata su di un ponticello. E mi rimase in mente. Ogni volta che un ruscello o un canale viene attraversato da un ponticello, ogni volta che sotto si sente gorgogliare, ogni volta che vedo l’acqua infrangersi su quel ciarpame che ovunque la gente disordinata butta dai ponti nei ruscelli e nei canali, ecco lì Mahlke in piedi, coi suoi stivali, coi suoi pantaloni da combattimento, nella giacchetta da scimmia, accanto a me, che fa penzolare perpendicolarmente, sporgendosi dalla ringhiera, il grande affare appeso al collo, e trionfa serio come un clown sul gatto e sul topo con una fede incontestabile: “Naturalmente non in Dio. Balle per far rincoglionire il popolo. L’unica è Maria. Non mi sposerò”.

E disse ancora un mucchio di parole che caddero nello Strieβbach. Forse facemmo dieci volte il giro della Max-Halbe-Platz, scendemmo e risalimmo dodici volte il campo militare. Ce ne stavamo indecisi al capolinea del cinque. Restammo a guardare, non senza provare una certa fame, i controllori e le controllore del tram con la permanente, seduti nella vettura oscurata di blu che mangiavano panini col burro e bevevano dai thermos.

… e una volta arrivò un tram – oppure sarebbe potuto arrivare un tram, sul quale sedeva Tulla Pokriefke come controllora col chepì inclinato, che da qualche settimana doveva prestare servizio per il soccorso di guerra. Le avremmo rivolto la parola, e io di certo avrei preso un appuntamento con lei, se avesse prestato servizio sul cinque. Ma così vedemmo soltanto il suo profilo magro dietro il vetro blu oscurato e non eravamo sicuri.

Io dissi: “Con quella ci dovresti provare”.

Mahlke tormentato: “Hai sentito, no, che non voglio sposarmi”.

Io: “Ti distrarrebbe da questi pensieri”.

Lui: “E dopo chi mi riporta a questi pensieri?”.

Io cercavo di scherzare: “La Vergine Maria, naturalmente”.

Lui aveva forti dubbi: “E se si offende?”.

Io tentai una mediazione: “Se vuoi, domani mattina servo messa da Gusewski”.

Sorprendentemente rapido venne il suo: “D’accordo!” e si mosse verso quella vettura che prometteva ancora il profilo di Tulla Pokriefke come controllora. Prima che salisse gli gridai: “Quanti giorni di licenza hai ancora?”.

E il Grande Mahlke disse dalla porta della vettura: “Il mio treno è partito quattro ore e mezzo fa, e adesso, se non è successo niente, sarà arrivato quasi a Modlin”.

I testi citati da La linea d’ombra sono tratti dall’edizione Universale Economica Feltrinelli a cura di Simone Barillari (prima edizione Ottobre 2014); i testi provenienti da Gatto e Topo sono a loro volta tratti dall’edizione Universale Economica Feltrinelli, tradotta dal tedesco da Enrico Filippini (ottava edizione Universale Economica del Settembre 2015).