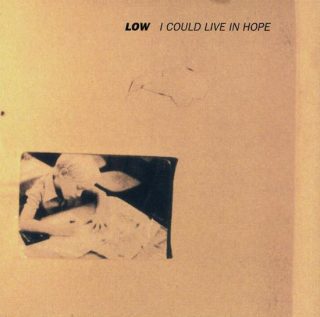

Il caso ha voluto che cadesse quest’anno il ventiseiesimo anniversario dell’uscita del primo album di una delle band che amo di più, una band che ha attraversato a questo punto più di un quarto di secolo con 12 lavori all’attivo senza ancora aver smesso di avere da dire tutto ciò che ha da dire, senza mai fermarsi, senza mai spegnere quella spinta a sperimentare, cambiare, crescere che ormai ne costituisce una cifra stilistica al pari di quel sound sognante che tutti conoscono. Dei Low ho parlato tante volte, in questi anni, sia per i live cui ho avuto il piacere di assistere (si tratta della band che ho visto più volte dal vivo, ben 4 negli ultimi 7 anni) che per i tanti loro album che ho scelto di recensire su queste pagine: e quindi ho deciso che quest’anno mi andava di celebrare il compleanno della loro prima creatura, I Could Live in Hope, album pubblicato il 4 dicembre del 1994*. Tanto per sgombrare subito il campo, I Could Live in Hope è una pietra miliare della musica (realmente) indipendente degli anni ’90: arriva alla perfetta metà del decennio e cristallizza tutto un “genere”, se così lo vogliamo chiamare, passato alla storia sotto l’etichetta bruttarella di slow-core. Come tutte le etichette anche questa è buona solo per l’inventario, perché I Could Live in Hope è molto di più che un semplice disco indie-rock (o come diavolo chiamavano questa musica ai tempi) suonato lentamente: la band di Duluth, Minnesota, mette insieme una raccolta di canzoni semplici e bellissime, rivestite di un atmosfera dolente, minimale, funebre, componendo un autentico salmo di desolazione umana. Alan Sparhawk e Mimi Parker intrecciano le loro voci meravigliose a comporre mantra minimalisti, un’autentica liturgia dilatata della sofferenza, un rituale sonoro fatto di giri di basso inquietanti, riverberi profondissimi, vocalizzi che si fanno quasi puro suono. I Could Live in Hope sublima e cristallizza la musica dei Low nella sua forma primigenia: come è stato giustamente scritto altrove, con un’invidiabile capacità di sintesi, la musica subsonica più assordante che ci sia. Mai come in questo caso la forma è sostanza: la distanza siderale da cui sembra provenire il basso, i rintocchi pieni di eco della minimalissima batteria di Mimi Parker e i riverberi cosmici della chitarra di Sparhawk introducono alla poesia di Words, parole e musica che dipingono un panorama glaciale e desolato, musica squassata da una carica emozionale appena trattenuta, che emerge da ogni colpo di plettro, da ogni incrinatura della voce, da ogni armonizzazione a due della coppia più intonata del pianeta, per essere accompagnata al silenzio da un solo di chitarra che è composto di poche, pochissime note (quelle giuste, quelle che servono: come insegnava Mark Hollis, “Before you play two notes, learn how to play one note, y’know. And that, it’s as simple as that really. And don’t play one note unless you’ve got a reason to play it.”) e tanto altro riverbero. Il silenzio: ogni traccia di I Could Live in Hope emerge da e torna verso un silenzio profondissimo, quasi raggelante. È così nel brevissimo e rapsodico crescendo di Fear, mantra sognante costruito per accumulazione di tensione; è così in Cut, che riecheggia la struttura di Words solo sovvertendone l’ordine degli addendi (è la chitarra ad aprire, e non il basso), ma senza disinnescarne in alcun modo l’atmosfera sacrale propria di un cerimoniale del dolore; ed è così in Slide, ninnananna chitarra e batteria nella quale udiamo per la prima volta la voce eterea e senza tempo di Mimi Parker occupare l’intera scena: mentre Slide si dispiega è come se assistessimo all’apertura di un carillon che lascia uscire melodie ipnotiche e preziosissime armonie vocali, quasi quattro minuti di bellezza abbacinante che viene voglia di custodire e proteggere con tutte le forze. Lazy appoggia la sua chitarra tremolante su un basso enigmatico e circolare, una discesa verso l’oceano oscuro di Lullaby, maelstrom emotivo di quasi dieci minuti scaldato ancora dalla vocalità intensa e quasi ultraterrena di Mimi Parker: a poco a poco intrecci di chitarre increspano quest’oceano infinito, onde di marea che attraggono a sé e dalle quali è facile lasciarsi inghiottire dolcemente in un crescendo feroce di psichedelia asciutta e minimalista, un’esplosione come lo sbocciare di un fiore. Dall’altro lato di questo gorgo oscuro ci sono prima la breve litania pop di Sea e poi il nuovo vortice di Down, che risucchia l’ascoltatore in un flusso di solitudine esistenziale di cui è al contempo sintomo e cura, dove tutto è semplicemente Out of control/ Out of my control/ Out of control. A Down, accompagnata verso il silenzio dai singulti della chitarra, segue Drag, gioiello di abulia che canta il pessimismo e la passività che spesso governano le vite di chi si arrende al flusso ininterrotto delle cose (I’m sorry but I can’t hold on/ It works much better if I let it drag me around), e a questa gli armonici che introducono la desolata Rope, che è il negativo di una preghiera, lo scheletro di un desiderio di annichilazione che sia anche sollievo dal dolore, un’aperta allusione al suicidio e all’oblio (You’re gonna need more è l’unica frase recitata dal testo prima della conclusiva Don’t ask me to kick any chairs out from under you). Non sorprende quindi che a chiudere questa discesa dentro ciò che resta del calore dell’umanità sia una scheletrica versione di You Are My Sunshine, brano folk scritto da Jimmie Davis e Charles Mitchell: una flebile luce di speranza impressa debolmente nel negativo del mondo dentro al mondo attraverso il quale si è dipanato il percorso di I Could Live in Hope. Come avverrà molti anni più tardi in (That’s How You Sing) Amazing Grace, posta in apertura dello splendido Trust (e ci voleva coraggio ad usare una parola come Trust, fiducia, in un mondo che veniva dall’11 settembre), il celebre motivo popolare viene reinterpretato portandone alla luce tristezza e malinconia retrostanti: sappiamo che il viaggio dei Low dentro la disperazione e il dolore è stato anche, in larga parte, un viaggio nei demoni che per lungo tempo hanno abitato la mente, il corpo e lo spirito di Alan Sparhawk, ai quali l’uomo (insieme all’artista) è riuscito a sfuggire coltivando la speranza come un’arma adatta a squarciare il velo di disperazione che ci avvolge tutti. I Could Live in Hope, si potrebbe dire, proprio come recita, in una sintesi perfetta, il titolo di questo lavoro nel quale tutto è minimalista (a partire dai titoli, parole singole, semplici, secche, brevi come brevi sono i testi, a volte piccole poesie, pochi versi, quasi degli haiku distorti, aritmici, una scrittura prosciugata che scava solchi profondissimi; o anche le parti strumentali, fatte di una scelta di poche, accuratissime note, di timbri selezionati e registri oscuri e abbaglianti al tempo stesso) e nel quale, al tempo stesso, sono magniloquenti l’ispirazione, la portata, la suggestione dipinta dalle undici tracce in scaletta. I Could Live in Hope ci mostra probabilmente il day after, la devastazione, ciò che rimane dopo una prepotente tempesta emotiva: il dolore scarnificato, il nervo scoperto, il colpo che provoca la ferita, e infine la sua sutura. La riduzione all’osso, la ricerca del minimo attraverso il quale comunicare il massimo, rappresenta da sempre una cifra caratteristica del songwriting di Sparhawk e Parker: tracce che, come piccoli boccioli di rosa, si aprono su universi di significato profondissimi, neppure immaginabili guardando solo alla superficie. Ogni singolo disco dei Low ha rappresentato un passetto nella direzione del mutamento, un percorso che ha condotto la band da Words fino all’elegia post-tutto di Always Up, nella quale il rumore si scioglie infine in un drone di basso celestiale, appena sporcato da piccoli glitch elettronici, e le voci intrecciate dei coniugi Sparhawk dipingono un memorabile affresco sulla capacità di vedere oltre, non arrendersi anche quando sembra inevitabile (I believe, I believe, I believe, I believe/ Can’t you see, can’t you see, can’t you see, can’t you see): è la stessa band un quarto di secolo dopo, la stessa band che non si è mai tirata indietro, che ha messo sempre un passo dietro l’altro per scendere dentro quell’oceano nero e riemergere ogni volta più in là e più vicino, una catarsi che dura da più di 25 anni, da quelle prima note minacciose del basso che aprono Words, il cui valore (artistico, umano) è destinato a non esaurirsi mai.

*: c’è da far presente una piccola querelle. Wikipedia dà come data di prima pubblicazione di I Could Live in Hope il 4 dicembre del 1994, altrove si legge la data del 5 dicembre, ma diverse altre fonti, comprese Genius Lyrics e questa bellissima intervista che vi lascio parlano invece del 14 febbraio. Ergo, se qualcuno di voi c’era, era nell’età della coscienza e se lo ricorda, ben venga e scrivetelo nei commenti: io non lo so chi abbia ragione, ma ormai il post l’ho scritto e quindi ve lo beccate ugualmente; che poi, figuratevi se uno ha bisogno di scuse per parlare dei Low…