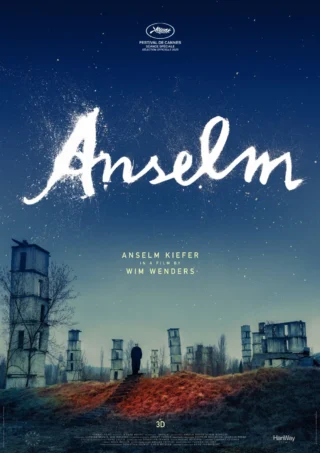

Ho avuto l’opportunità di assistere, lo scorso 22 luglio, a un’anteprima italiana di Anselm- Das Rauchen der Zeit, documentario di Wim Wenders dedicato alla vita e soprattutto all’opera del grande artista tedesco Anselm Kiefer presentato fuori concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes: la proiezione di Anselm si introduce in un calendario di anteprime proposte da Circuito Cinema e intitolato Cannes Mon Amour, una selezione dei titoli più importanti e interessanti apparsi sulla Croisette che comprende, tra gli altri, anche l’altra opera di Wenders, Perfect Days, presentata invece in concorso e vincitrice del premio per il miglior attore (al momento in cui scrivo, prevedo di vederlo mercoledì 26; al momento della pubblicazione di questo post, avrò con tutta probabilità già iniziato a scrivere la mia recensione) e le opere di registi come Todd Haynes, Ken Loach, Wes Anderson e Aki Kaurismäki. Si tratta di un’iniziativa molto bella, perché porta i grandi film visti a Cannes davanti alla platea italiana rigorosamente in lingua originale e soprattutto perché permette di ammirare nei cinema, nel buio della sala di proiezione e cioè nel loro luogo deputato, opere che altrimenti avrebbero potuto trovare grosse difficoltà all’atto della distribuzione. A Firenze è il Cinema Fiorella a potersi fregiare di aver sposato questa bella iniziativa, e se proprio si dovesse trovare un aspetto negativo (che tuttavia non ha a che vedere con la sala) questo riguarderebbe esclusivamente il fatto che Anselm è stato realizzato per la fruizione in 3D, ma la proiezione proposta al pubblico italiano non ha previsto l’impiego di questa tecnologia: io non sono mai stato un fan del cinema 3D, che ho sempre immaginato come terreno di caccia dell’industria del puro intrattenimento, ma si diceva un gran bene di questo 3D immersivo ed empatico che Wenders, da convinto sperimentatore, ha scelto spesso di usare nelle sue opere più recenti (ad esempio nell’altro documentario Pina e nel film di fiction Ritorno alla Vita), e l’idea di sondare le potenzialità di questa tecnologia al servizio della visione di uno dei miei cineasti preferiti un po’ mi incuriosiva (così come ero e sono sedotto dall’idea più generale di essermi sbagliato sul 3D tout-court: e mi avrebbe ovviamente fatto piacere ricredermi). In ogni caso una proiezione “canonica” non toglie niente al fascino profondo di quest’opera, che abbraccia una carriera artistica straordinaria, quella di Kiefer, riassumendone ordinatamente i punti salienti ma senza rinunciare ad un andamento a metà tra l’estatico e il poetico che lo rende tutt’altro che un mero esempio di cinema documentaristico.

Non mi dilungo sulla trama, sarebbe piuttosto inutile, ma comincio col dire che l’idea di un film che coinvolgesse Kiefer ronzava nella testa di Wenders da molti anni (i due sono legati da una quarantennale amicizia), e l’identificazione del cineasta nell’amico artista è tale che, date le premesse, definire questo Anselm come un semplice documentario sarebbe profondamente riduttivo: a Wenders, ovviamente, non interessa il cinema verità, la banale biografia né tantomeno la tentazione agiografica. Quello che stuzzica il cineasta di Düsseldorf è piuttosto la possibilità di raccontare la biografia dell’arte stessa di Kiefer, il suo svolgersi dentro il proprio tempo (e dentro il nostro), tentando di esplicarne, attraverso la potenza delle immagini e i movimenti di macchina, tutta la forza dirompente. Non stupisce che Wenders veda una profonda correlazione tra la propria figura e la propria opera e quelle di Anselm Kiefer: i due sono coetanei, entrambi del 1945, amici di lunga data, come già accennato, ma soprattutto entrambi hanno affrontato, con le armi della propria Arte, il difficile compito di ricostruire l’idea stessa di una Cultura tedesca dopo la barbarie nazista. Facile immaginare come Wenders si riconosca in alcune affermazioni di Kiefer riportate nel film attraverso filmati di repertorio e relative alla volontà dell’artista di riappropriarsi anche del passato culturale tedesco, del suo immaginario, nonostante l’orrore nazista fosse riuscito a pervertirlo a tal punto da rendere per molti più sensata l’ipotesi di accantonarlo, isolarlo, dimenticarlo: riconnettersi idealmente allo spirito culturale di una nazione era stato, in fondo, lo stesso lavoro compiuto nel contesto della settima arte da quel gruppo di cineasti che avrebbe animato il cosiddetto Nuovo Cinema Tedesco a partire dagli anni ’70, i Wenders, gli Herzog, i Fassbinder, le Von Trotta e gli Schlöndorff, ovvero affermare una propria identità culturale, un proprio mondo ideale dentro un contesto nazionale ridotto a un cumulo di macerie (non soltanto fisiche, ma anche morali, intellettuali, culturali) e in un panorama internazionale che avrebbe di gran lunga preferito sposare la linea del rimuovere, dimenticare, superare.

Non è quindi un caso (ed è soprattutto inevitabile) che il percorso biografico dentro l’arte di Kiefer prenda le mosse da una riflessione sul nazismo e su ciò che esso ha realmente significato dentro la storia non soltanto tedesca, ma mondiale: lo sfregio della violenza nazista si respira in ogni opera di Kiefer mostrata nel film, e ogni opera è stata pensata per additare quella violenza, mostrarla, impedire che la gente possa dimenticarla, ricordare che è stata vera, e che soprattutto può tornare a esserlo. Anche le provocazioni del giovane artista (come il viaggio attraverso l’Europa immortalato in una serie di fotografie caratterizzate dal gesto del saluto nazista, fatto di fronte a monumenti e luoghi di interesse storico e naturale), che gli valgono la banale etichetta di “neonazista” da parte della “critica” (voglio citare come sempre il mio amato Rilke: Le opere d’arte sono di una solitudine infinita, e nulla può raggiungerle meno della critica) si inseriscono in quest’ottica di coraggio che sceglie di mostrare la verità, affermarla per poterla infine se non comprendere (questo è forse impossibile) almeno affrontare a testa alta: un disperato grido d’aiuto, l’invito potente a non dimenticare, a non rimuovere, ma piuttosto a scegliere di confrontarsi apertamente con quello che è stato.

La biografia dell’arte di Kiefer si snoda così tra i suoi grandi temi e momenti ispiratori, partendo dalle figure di Paul Celan e Martin Heidegger, dal recupero della Storia e dal tema del confronto con un passato ingombrante, per arrivare al rapporto del giovane artista col proprio mentore e maestro, il grande Joseph Beuys; dalla provocazione alla sperimentazione all’importanza del paesaggio come punto di partenza per l’opera; dalla figura, centralissima, di Lilith, con tutto il suo portato a livello di significati, a una più ampia riflessione sul tema del mito e della mitologia come strumento di comprensione della realtà. Sono sempre rimasto colpito dall’immensa portata del suo lavoro che tocca storia, astronomia, filosofia, biologia, fisica e miti. Non ci sono limiti alla sua immaginazione. E come nessun altro, è in grado di integrare il ‘tempo” nel suo lavoro e rendere visibili le sue tracce”, dice Wenders dell’opera di Kiefer: e il suo film tenta di fatto di rendere visibile il tempo, esplicitarlo. Il Cinema in Anselm sboccia proprio nella scelta di non rievocare semplicemente il passato attraverso le voci del/dei suo/suoi protagonisti, ma di rimetterlo in scena: così l’artista bambino (cui presta il volto il piccolo Anton Wenders) e il giovane artista (interpretato da David Kiefer) divengono altrettanti personaggi di una storia che si svolge confondendo i piani temporali, in una sorta di profonda e potente realtà aumentata. Gli episodi dell’infanzia di Kiefer, cresciuto in una città devastata dai bombardamenti, orfano di entrambi i genitori (il padre maresciallo della Wehrmacht ucciso in guerra, la madre che trova la morte in Pomerania), bambino curioso e artista precoce, dialogano così in maniera efficace con le opere della maturità, che di quell’infanzia recano con sé le tracce: scandito dai versi terribili e meravigliosi di Fuga di Morte di Celan va così in scena il parallelo tra l’influenza che il nazismo ha avuto sulla vita e l’opera di Kiefer (e, per estensione, di Wenders) e il racconto dell’incontro tra Celan e Heidegger, avvenuto nel 1967, dal quale il poeta si sarebbe aspettato una sola parola almeno sull’intera vicenda dell’ideale adesione al nazismo dell’importante filosofo, una spiegazione, senza tuttavia riceverla. Qui va in scena il passaggio forse più potente dell’intero racconto: accanto all’aneddoto di Celan e Heidegger, Wenders ci mostra Kiefer che sfoglia il libro che contiene la sua opera dedicata al “cervello di Heidegger” (intitolata semplicemente Martin Heidegger, del 1976) nella quale il cerebro del filosofo è mangiato progressivamente da un tumore la cui nera estensione è allo stesso tempo oscura diagnosi e metafora di un male simile ma ancora più profondo, che risulta in una successione di pagine oscure e dense, capaci di inghiottire. Oltre la banalità del male, la sua magnetica, magmatica e disorientante profondità: ma, anche, l’esplosione del senso di colpa, l’incapacità di affrontare ed emendare un errore che ha fagocitato un’intera vita. In questo passaggio, che occupa i primi minuti dell’opera, va in scena l’intera epifania di una tragedia: il racconto di Wenders ha la profondità dei versi di Celan e si muove con la stessa, abrasiva violenza della mano di Kiefer, amplificando il senso e lasciandolo esplodere in mille rivoli nuovi e diversi. Il racconto fantasmagorico dell’infanzia dell’artista, è chiaro fin da subito, diventa per Wenders l’occasione di una necessaria riflessione sull’essere tedeschi e sull’essere nati, da innocenti, come portatori della colpa enorme di un intero popolo. Il film, che si era aperto con le affascinanti sculture dedicate alle donne dell’antichità (la serie Die Frauen der Antike), immortalate immerse nella natura selvaggia attorno alla factory di Kiefer nel sud della Francia, si chiude, in un percorso di ascesa, sulla bellissima scultura/installazione Palette with Wings, un paio d’ali innestate su una tavolozza da pittura, immortalate nell’atto di spiccare il volo: è chiaro come, attraverso l’arte di Kiefer, Wenders voglia mettere in discussione anche la propria espressione artistica, e il richiamo alle ali degli angeli ne Il Cielo Sopra Berlino (ali che essi devono perdere, per poter diventare umani) è qui palese e voluto. Così come il Cinema attraversa Anselm creando senso e mettendo in scena i vari piani temporali perché possano collassare dentro il presente, il racconto biografico dell’arte di Kiefer segue il percorso dei vari traslochi dell’artista attraverso i suoi vari atelier: dagli studi giovanili a spazi sempre più grandi, fabbriche di mattoni abbandonate e infine appezzamenti di terreno nel sud della Francia riconvertiti a quartier generale, atelier operativo e, insieme, Fondazione, con l’esposizione (accessibile al pubblico) delle opere dell’artista.

In questo modo, la camera (e Kiefer) possono direttamente attraversare l’opera d’arte (non soltanto nel tempo, attraverso la succitata sovrapposizione dei piani temporali, ma anche, fisicamente, nello spazio: penso alle molte sequenze nelle quali Kiefer percorre lo sterminato atelier in sella alla propria bicicletta). Nell’attraversamento di opere, spazi e installazioni va quindi in scena la storia dell’artista: dalla già citata serie di fotografie in cui un giovane Kiefer si immortalava nell’atto di fare il saluto nazista, preoccupato dal poco spazio riservato nel mondo culturale tedesco alla riflessione sul recente passato della Germania, alla monumentale opera Strade di una saggezza secolare: la battaglia di Arminio del 1978, nella quale l’artista riflette scopertamente sul mito tedesco attraverso i ritratti di grandi pensatori del passato e altre figure intrappolate in una enorme ragnatela di senso, stretta parente dell’avvelenamento di pozzi che, in epoca nazista, la cultura del paese d’origine ha subito, fino a renderla indigeribile per la contemporaneità; e poi le grandi tele degli anni ’80, gli aeroplani in cemento armato esposti alla Neue Nationalgalerie di Berlino nel 1991, mentre un’altra assurda guerra andava in scena (la seconda guerra del golfo) e la spettacolare biblioteca morente (l’opera The High Priestess. Zweistromland, realizzata tra il 1985 e il 1989, contenente scatti fatti dagli aerei durante i molteplici voli affrontati dall’artista nel corso della vita), una raccolta di enormi volumi rilegati in piombo (pesantissimo ma malleabile allo stesso tempo), destinati a durare nel tempo ma apparentemente mangiati dal fuoco, residui di un incendio (in fondo il tempo fa proprio questo alle pagine dei comuni libri, quando le fa ingiallire: è cinetica); la già citata riflessione sulla figura di Lilith e sulla cultura ebraica (continuo a ripensare a uno dei lavori di Kiefer che mi hanno maggiormente impressionato nella mia vita di appassionato d’arte, l’enorme tela intitolata Lilith am roten Meer, esposta alla Hamburger Bahnhof di Berlino), sulle ragioni del mito e sul rapporto tra razionale e mitologico come chiavi di lettura della realtà, senza mai dimenticare l’interesse per il paesaggio, insieme romantico e post-apocalittico, divino e umano. Il viaggio si chiude sull’allestimento del 2022 al Palazzo Ducale di Venezia, intitolato “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce”, una frase del filosofo italiano Andrea Emo che ben racchiude il senso di tutta una ricerca artistica.

Ed è proprio a Venezia che si consuma infine l’incontro tra il Kiefer bambino e il Kiefer adulto, immortalato non a caso proprio in quel bianco e nero che, da sempre, rappresenta programmaticamente per Wenders il realismo più autentico: come Damiel e Cassiel, condannati all’assenza del calore che si annida nel colore, il bambino, lontano negli abissi del tempo, può infine rincorrere i passi dell’adulto nei corridoi del Palazzo Ducale, camminando tra le opere, e poi leggere al sé anziano i versi di Celan, al sicuro nella mansarda della fanciullezza. Grazie alla magia del Cinema i due Kiefer si incontrano così dentro il presente (appunto a Venezia) e poi dentro il ricordo, ricreato e messo in scena come luogo mitico del passato. Qui il bambino siede infine sulle spalle dell’uomo e questo ritorno alla fanciullezza si svela come il tema ultimo, centrale, dell’opera: le ultime parole pronunciate nel film, proprio mentre il Kiefer adulto incontra e tiene in spalla e per mano il Kiefer bambino, tratte da una poesia di Celan, rimandano con la memoria (complice il già citato alternarsi di colore e bianco e nero) ai versi scritti da Peter Handke per l’incipit de Il Cielo Sopra Berlino, i celebri Als das Kind Kind war (quando il bambino era bambino) che scandiscono il formidabile esordio di quell’opera. Il cinema ricuce le ferite del tempo, rendendo possibile un tempo nuovo, espanso, nel quale presente a passato non solo si toccano, ma sono in ogni istante, contemporaneamente, presenti l’uno all’altro. Lo sguardo del bambino, che conteneva in nuce l’arte dell’adulto, coincide infine con lo sguardo dell’artista: così il cinema crea mondo, allo stesso modo in cui Kiefer attraverso l’arte ha creato “un mondo per se stesso”, dislocandolo nelle varie factories attraverso i diversi periodi della sua produzione. Il parallelo è dunque compiuto, e lo sguardo del cinema è quello dell’artista, l’azione del mezzo cinema quella propria dell’arte, ovvero disvelare, suggerire, mostrare. Così Anselm racconta l’arte nell’atto del suo farsi (Kiefer che, come un novello Efesto, scolpisce la propria opera incendiando le tele nell’atelier, con gli assistenti che spengono l’incendio, o forgiando l’oscuro magma delle opere versandovi piombo fuso: ho sentito una fortissima consonanza tra l’approccio materico dell’artista e ciò che accade quotidianamente, ad esempio, nella mia vita di ricercatore, dentro un laboratorio che sembra in effetti più un’officina che un laboratorio chimico), e come essa si riverbera nel tempo (e come il tempo continua a moltiplicarsi all’interno di essa): allora non è sufficiente la razionalità per poter comprendere il reale (Non posso dire cosa sarei stato io nel 1930, cosa avrei fatto, afferma Kiefer in un’intervista di repertorio, relativa alla riflessione sul passato nazista della Germania e sulle accuse ricevute dall’artista stesso a seguito della propria opera), occorre il ricorso al Mito. In questo continuo, bruciante e doloroso confronto col passato risiede il più intimo parallelismo tra la vicenda artistica e umana di Kiefer e quella del cineasta Wenders, e di certo al buon Wim non sarà sfuggita, al momento della scelta del sottotitolo della sua opera, Das Rauschen der Zeit, l’esistenza di una raccolta omonima (in traduzione ovviamente) di prose del poeta russo Osip Ėmil’evič Mandel’štam (le cui poesie sono state peraltro oggetto di una celebre traduzione firmata proprio da Paul Celan), proposta in italiano come “Il Rumore del Tempo” (ed. Adelphi): la raccolta di Mandel’štam è infatti incentrata sul tema della memoria, e sulla sua restituzione attraverso una vitale prosa poetica, in questo non troppo dissimile dall’operazione che Wenders, usando la grammatica delle immagini, tenta di svolgere sulle linee temporali dell’arte e della vita di Kiefer. La collisione tra l’ordinata ricostruzione temporale dell’opera dell’artista, la messa in scena della sua infanzia e giovinezza e la riflessione meta-cinematografica su storia e cultura tedesche genera una sovrapposizione di senso (e di intento) che coinvolge sia Kiefer, oggetto e insieme soggetto del racconto, che, ovviamente, Wenders (colui che racconta la storia): un’adesione intima e profonda che trova il proprio culmine nella ridefinizione dell’infanzia come “spazio di vuoto” a partire dal quale si crea ogni premessa del reale, autentico nocciolo ultimo della nostra esistenza. L’infanzia di Wenders e Kiefer si è identificata con un paese devastato dalle bombe, violentato dal cancro culturale e morale di un’ideologia autentica portatrice di morte, umiliato dal senso di colpa: quando il bambino era bambino, camminava a braccia appese e adesso percorre in equilibrio su una corda, in un commovente fotomontaggio che richiama un numero circense, quella distanza che separa la terra (Erde) dal cielo (Himmel), che già sappiamo essere la pittura (Malen) o, per esteso, l’Arte (ce lo insegna un’opera di Kiefer mostrata nel film ma ce lo ha già insegnato, anni fa, anche la fascinazione per la leggiadria dei circensi che illuminava Il Cielo Sopra Berlino), che si tratti delle opere sconvolgenti di quello che è probabilmente il più importante artista contemporaneo o delle poetiche immagini in movimento delle quali Wenders ha saputo farci dono nel corso di 50 anni di grande Cinema; un Cinema baciato da una grazia tutta speciale e che, come la potentissima ora e mezzo di questo Anselm dimostra, ha fortunatamente ancora molto da mostrare.