Molto probabilmente, tra qualche anno, mi ricorderò del 2023 come di un periodo di profonda, continuata e devastante stanchezza (soprattutto per le fatiche lavorative, molteplici ma comunque foriere di soddisfazioni). Nel rispetto di una tendenza generale (già evidenziata l’anno passato) ad avere meno tempo a disposizione, mi sono tuttavia riscoperto a tenere una media di pubblicazione su queste pagine esageratamente alta (forse perfino troppo, a tratti): per quantificare e fare un po’ di numeri, che alla fine è anche deformazione professionale visto che nella mia vita sono soprattutto e principalmente uno scienziato, nel 2023 Arcipelaghi ha ospitato, compreso questo, 47 post, esattamente quanti pubblicati nel corso del 2022, ovvero il terzo numero più alto (a parimerito appunto con l’anno passato) dopo i 60 del 2008 e i 49 del 2009, rispettivamente secondo e terzo anno di vita di questo blog (che è nato nel Novembre del 2007 e che ai tempi era ospitato dalla benemerita piattaforma Splinder), superando nuovamente i numeri del 2020 (42 post) e del 2021 (40 post), gli anni nei quali Arcipelaghi, complice la riscoperta del tempo libero legata alla pandemia, ha ricominciato ad ingranare dopo lunghi periodi di vacche magr(issim)e. Anche quest’anno sono molto soddisfatto di essere riuscito a portare avanti le due rubriche principali di questo blog, ovvero English Versions (per inciso, avevo promesso di trovare un titolo migliore e non ci sono riuscito, ma ormai credo di essermi affezionato) e soprattutto Play what’s not there: Jazz on Arcipelaghi: la prima, una rubrica di post scritti in lingua inglese per il nostro ampio pubblico anglofono, la seconda ovviamente una rubrica dedicata alla mia passione per la musica Jazz. Più nello specifico, sono stati 11 i post in lingua inglese pubblicati quest’anno, e 6 quelli dedicati al Jazz. Sono altresì molto contento di aver ripreso a scrivere un po’ più diffusamente di cinema, altro grande tema storico di questo blog che, comunque, resta principalmente musicale: sono stati 7 i post dedicati alla Settima Arte (coincidenze? Io non credo), e raccolti sotto l’etichetta di Cinema (altra dimostrazione di grande originalità e fantasia).

Sul fronte social, si registra che la nostra piccola ma agguerrita community Facebook è rimasta circa stabile, con l’aggiunta di qualche unità (siamo saliti a ben 78 membri, mentre scrivo). Se volete dare un’occhiata e magari anche unirvi, basta schiacciare l’iconcina di Facebook in alto a destra sulla pagina, oppure nella colonna sinistra del blog: non mordiamo nessuno e vi aspettiamo a braccia aperte! Ma ora bando alle ciance di circostanza, e tuffiamoci di testa dentro una tradizione che accompagna queste pagine ormai dal lontano 2014 (siamo pertanto giunti all’edizione del decennale), ovvero il best of musicale dell’anno che sta per concludersi!

Ed ecco a voi l’11 titolare di Arcipelaghi per il 2023!!

Copio-incollo come ogni anno la consueta premessa per i Cristiano Ronaldo della musica (ciao CR7!): qui non si fa a gara, non ci sono competizioni, non ce ne sbatte una beata minchia di chi sia il chitarrista (ovviamente metallaro) che sa fare gli assoli più tecnici e con la cascata di sessantaquattresimi più veloci e nitidi a 240 bpm, né tanto meno ci interessa distribuire pagelle. Astenersi narcisisti e drogati di competizione. L’elenco procede come di consueto per lo più a braccio, tipicamente a caso quando non regolarmente a cazzo. Come ogni anno, compilare questa “classifica” è sempre più difficile perché di dischi ormai tendo ad ascoltarne diversi (e scorrendo indietro i post ve ne renderete conto da soli), con l’aggiunta di alcune dolorose rinunce. Cercherò di essere breve (ancora più del solito) specie considerando che ogni disco che citerò ha sul blog un suo post dedicato (al quale troverete rimando). In ogni caso, nell’eventualità che ci fosse qualcosa che mi abbia sconquassato i precordi più della media, non mancherò di farvelo notare: di solito non sono avaro con le parole.

Recensione completa qui: Nessun uomo è un’isola

Non è proprio possibile aprire un post catalogico sulla musica di questo 2023 senza fare menzione dell’evento artistico dell’anno, ma che dico, forse addirittura del ventennio (un ventennio assai più gioioso di quello che temo stiamo per rivivere): sto ovviamente parlando del ritorno di Peter Gabriel con i/o, il nuovo lavoro giunto a 21 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti in studio (Up, datato 2002: andavo ancora al liceo…). i/o è stato un evento straordinario sotto molteplici punti di vista, dalla modalità con la quale è stato condiviso coi suoi ascoltatori, spalmato lungo le lune piene e nuove dell’intero anno solare, alla peculiarità di essere pubblicato con un doppio mix (un Bright Side Mix, opera di Mark Spike Stent, e un Dark Side Mix, realizzato da Tchad Blake) destinato a divenire addirittura triplo nell’edizione deluxe prevista in uscita per il marzo del 2024, nella quale troverà spazio anche l’Atmos-In-Side Mix curato da Hans-Martin Buff. E tanta cura maniacale per il dettaglio non è andata certo sprecata, perché i/o è principalmente un disco di splendide canzoni suonate da una band che della musica popolare ha già fatto la storia (mi riferisco soprattutto ai vecchi compagni di merende del buon Peter, ovvero Manu Katché, David Rhodes e Sua Maestà Tony Levin, nucleo della band originale cui si aggiungono una pletora di altri strumentisti di altissimo livello) e al quale il doppio mix regala una dimensione e una profondità ulteriori: non si sbaglia di molto, infatti, se Bright Side Mix e Dark Side Mix si considerano come due dischi diversi e indipendenti, tanto intimo, sfumato e impressionista il primo, quanto tagliato, oscuro e magmatico il secondo, molto più inquietante, multiforme e alieno. In qualche modo i due mix raccontano la stessa storia da due differenti angolazioni, e la storia è quella dei temi da sempre cari a Gabriel che sono anche, e non certo casualmente, alcuni dei temi più caldi della nostra contemporaneità, e che spaziano dall’accesso alla conoscenza fino alle rivendicazioni sociali, dall’intelligenza artificiale a quella emotiva, dal calore umano alla freddezza delle macchine. i/o è un disco importante perché ci consegna l’immagine di un artista vitale, calato nel suo tempo e insieme proteso verso il futuro; e poi, soprattutto, contiene dei brani autenticamente belli (la titletrack, Olive Tree, This is Home, Live and Let Live, solo per citare qualche titolo). Certamente, uno dei momenti più alti dell’anno che si sta chiudendo.

Recensione completa qui: My Love is a Weapon Thrown Into the Oblivion Of Your Body

Il 2023 è stato anche l’anno che ha visto il ritorno di Sufjan Stevens con un nuovo disco di inediti. Il cantautore americano ha dato alle stampe Javelin lo scorso 6 ottobre per la propria etichetta Asthmatic Kitty. Come dichiarato dal suo stesso autore, Javelin è un album dedicato alla memoria del compagno di Stevens, Evans Richardson, scomparso lo scorso mese di aprile. Al pari di altri grandi album che hanno investigato il dolore della morte, Javelin è quindi una profonda e dolorosa ricognizione sulla separazione, il senso dell’amore che è stato, su tutto quello che resta a seguito della scomparsa di una persona amata: un’occasione, anche, per rivivere la propria vita attraverso le parole e la poesia, da sempre le principali frecce nell’arco di Stevens. Le dieci tracce dell’album sono accompagnate infatti da dieci brevi testi, aforismi di carattere autobiografico ma che vanno a comporre piccoli sketch a metà strada fra il surrealismo, la libera associazione e addirittura elementi sci-fi, che ruotano tutti attorno all’amore e al racconto dell’educazione sentimentale del loro autore, e che fanno da ideale trait d’union per seguire il discorso che si dipana attraverso i dieci brani, tra percezione dolorosa e insieme quasi catartica della finitezza (Goodbye Evergreen, My Red Little Fox, Genuflecting Ghost), richiesta e bisogno d’amore (Will Anybody Ever Love Me? , So You Are Tired, Running Start) e un po’ di quel millenarismo religioso che è da sempre un’altra cifra caratteristica dello spettro filosofico dell’opera del buon Sufjan (Everything That Rises, o la stessa bellissima titletrack). Soprattutto, ogni volta che scrivo di Stevens chiamo in causa quel celebre verso di Hölderlin, laddove aumenta il pericolo, cresce anche ciò che salva: e quel che salva è proprio quell’amore, lanciato come un giavellotto dentro il futuro, declinato al futuro, perché possa resistere alle offese del tempo e alla morte e lasciare quelle cicatrici che ci ricorderanno che abbiamo vissuto. È un po’ questo il senso dei bellissimi versi di Goodbye Evergreen, ossimorica fin dal suo titolo: e l’intero album è di fatto un tentativo di lanciare la speranza dentro il futuro sotto forma di amore, quell’amore che è proprio come un giavellotto, un’arma da lanciare contro i corpi perché essi si aprano verso il mondo.

Citrinitas (John Pope Quintet)

Citrinitas (John Pope Quintet)

Recensione completa qui: [English Versions] The alchemy of improvisation

Dentro Citrinitas, secondo album di studio licenziato dal John Pope Quintet, dopo il debutto Mixed With Glass (2021) e pubblicato lo scorso 6 ottobre per l’etichetta inglese New Jazz and Improvised Music Recordings, c’è un’intera, affascinante concezione del jazz come dialogo, campo di gioco nel quale si incontrano i diversi elementi (armonia, melodia, ritmo) e prendono vita brani che sono lunghe, coraggiose e appassionate improvvisazioni collettive. Il quintetto, capitanato dal contrabbassista John Pope (già basso e contrabbasso negli Archipelago) e composto da Jamie Stockbridge (sax alto e baritone), Graham Hardy (tromba e flicorno), Johnny Hunter (batteria e glockenspiel) e Faye MacCalman (sax tenore e clarinetto, nonché leader degli stessi Archipelago), pratica un jazz che resta sempre in bilico sull’enorme rischio di perdere il controllo, e da questa precarietà pericolosissima trae gran parte del suo fascino: quando gli strumentisti si avventurano così profondamente nel libero fraseggio, nella ricerca del contrappunto, nell’improvvisazione libera e torrenziale, è un po’ come quando un equilibrista cammina sul filo, o due trapezisti si lanciano nel vuoto, e il minimo brusio della platea può causare lo schianto. Schianto che, in Citrinitas, come potrete immaginare, resta sullo sfondo, come pura ipotesi, ma non avviene mai: piuttosto, va in scena una fioritura di istantanea, potentissima bellezza sonora. L’album testimonia l’infallibile alchimia tra i musicisti (e proprio a un concetto alchemico si riferisce infatti il suo titolo), racchiusa in otto tracce che sono come stazioni di un viaggio, affreschi vibranti di colori che parlano di umanità, di interplay e che riconciliano con il concetto stesso di arte come libera e improvvisata espressione di se stessi. Brani come Quantum Stepper o Shiryo si divertono a piegare i limiti stessa della forma canzone (e della struttura estesa); altri ancora, come World Dancer, sposano accenti parkeriani a dissoluzioni di senso e forma tipicamente free, mentre non mancano esplosioni ritmiche di vario esotismo (la splendida Hiba), il free-jazz puro di tracce come Free Spin e momenti che sono lunghe ed evocative evoluzioni sonore (Through the Earth, A Procession of Heads). Se ancora servissero testimonianze circa l’assoluta vitalità della scena jazz, album come Citrinitas tolgono ogni dubbio fin dal primo ascolto, e mozzano il fiato per il loro assoluto, vibrante splendore.

World Music Radio (Jon Batiste)

World Music Radio (Jon Batiste)

Recensione completa qui: Musica che contiene moltitudini

Dare un seguito al bellissimo WE ARE, trionfatore ai Grammy nel 2022, non sarebbe stato facile per nessuno, ma Jon Batiste non è il tipo che si scoraggia per tanto poco, e soprattutto non è un musicista cui manchi il coraggio di tentare un’impresa ancora più ambiziosa: World Music Radio, pubblicato lo scorso 18 agosto, è infatti un concept-album “interstellare”, un testo “esploso” fatto di ventuno canzoni tenute insieme da un filo rosso ideale, quello di una musica intesa come koinè, linguaggio universale capace di unire l’umanità attraverso la celebrazione della differenza; ventuno canzoni che, nel racconto dell’album, vanno a comporre la rotazione radiofonica di Billy Bob Bo Bob, immaginario deejay spaziale che altri non è se non un alter ego dell’autore. In quest’ottica di unità, World Music Radio è il seguito ideale di WE ARE che proprio sul pronome WE voleva porre l’accento, a indicare l’idea della musica come spazio di comunione e aggregazione, luogo nel quale tornare a creare senso di fronte alla violenza del contesto (sociale, culturale e politico: WE ARE nasceva, come già accennato, nelle strade, durante le proteste del Black Lives Matter). L’odissea nello spazio di Billy Bob Bo Bob/Batiste è però soprattutto un variegato affresco musicale, realizzato dal pianista americano col contributo di un numero enorme di collaboratori (dai Native Soul a Lil Wayne, da Rita Payés a Lana Del Rey, ma la lista è davvero enorme) e comprendente colori e sapori distanti, spesso esotici o inusitati, arrangiati dentro un nucleo pop nel tentativo di decostruire e poi ricostruire il concetto stesso di musica popolare: l’ascolto dell’album assomiglia tantissimo a una complessa e sfaccettata esperienza sonora, con picchi di bellezza assoluta (da Worship alla meravigliosa Butterfly, dalla bellissima MOVEMENT ’18 a Master Power, da Raindance a Calling Your Name). Facile prevedere che l’album possa fare incetta di premi ai prossimi Grammy, per i quali ha ricevuto quattro candidature, tra cui Album of the Year, Record of the Year (per Worship) e Song of the Year (per Butterfly): sicuramente, uno dei lavori più belli, ambiziosi e importanti dell’anno.

Recensione completa qui: Here come the supernatural sauna-boys

Questo disco potrebbe essere oggetto di questioni, perché in verità è stato pubblicato integralmente negli ultimi giorni del 2022 (il 30 dicembre, in particolare, dopo una serie di uscite dei vari brani a cadenza settimanale, come da tradizione per gli album di casa Vulf Records): tuttavia, dato che l’anno era agli sgoccioli, per quanto mi riguarda si tratta a tutti gli effetti di un disco che ho potuto ascoltare nella sua interezza soltanto nel 2023, e per questa ragione lo trovate in questa lista. Sui Vulfpeck (originariamente composti da Jack Stratton, Woody Goss, Theo Katzman e Joe Dart), ho scritto più e più volte e credo (non senza qualche ragione) di esser stato l’unico a farlo in Italia fino appunto all’uscita di Schvitz, che è stata accompagnata per la prima volta anche da una recensione (piuttosto confusa) di un noto portale musicale del nostro paese: per Schvitz, che arriva a poco più di due anni di distanza da The Joy of Music, The Job of Real Estate (o, come lo abbreviavamo tra amici, JoM/JoRE, del 2020), album che fu letteralmente funestato dai lockdown e dalle restrizioni legate alla pandemia, la band si è presentata nel suo nucleo reale, da qualche anno allargato a sette elementi (+ 1, in questa circostanza), con le aggiunte di Joey Dosik (tastiere, sax, voce), Cory Wong (chitarre), Antwaun Stanley (voce, e che voce!) e qualche piccola incursione di Jacob Jeffries, “disturbautore” già al fianco di Stratton per il progetto solista Vulfmon. Schvitz appare fin da subito come un lavoro molto più completo e coeso del precedente, che era stato giocoforza un patchwork di musica registrata appositamente e remix di brani ripescati dal passato della band (con qualche punta di assoluta eccellenza come la Santa Baby di Goss), molto più “concluso”: esteticamente, l’ispirazione corre a un live della band al Levitate Music & Arts Festival del 2022, quando i musicisti si presentarono sul palco in accappatoio bianco e buffi cappellini rossi, proprio come l’ometto raffigurato sullo sfondo nero della copertina di Schvitz; e lo stesso lemma schvitz, d’altra parte, sembra riferirsi in yiddish al sudore o alla sauna (oppure si tratta di una semplice storpiatura gergale del verbo to sweat). Musicalmente, Schvitz unisce il Low-Volume Funk (specialità della ditta) a una nuova, affascinante vena acustica, partorendo gemme che vanno dal puro groove (Sauna) all’R’n’B di gran classe (Simple Step, New Guru), dalle vibes beatlesiane (All That’s Left of Me is You) al folk-rock-soul di un capolavoro come What Did You Mean By Love? , già ascoltata su Modern Johnny Sings del buon Theo (ripassino), dalle stravaganze musicali (Romanian Drinking Song col suo assolo di kazoo, ma anche la filastrocca pop Earworm, cantata da Stratton nelle vesti di Vulfmon) fino alla cover funk di Bob Dylan della quale non sapevate ancora di avere bisogno (Serve Somebody, una brillante rilettura dell’originale Gotta Serve Somebody). Dunque, ricapitolando: una band in stato di grazia, composta da talenti inarrivabili sullo strumento (un Wong stavolta straordinariamente compassato, un Joe Dart come sempre magniloquente, il genio silenzioso ma determinante di Goss e l’innata melodiosità del sax di Dosik), voci strepitose (per Stanley ho da tempo esaurito le parole), cantautori di livello mondiale (Katzman, che regala le gemme più belle sul disco dal punto di vista del songwriting) e capitanata da un deus ex-machina un po’ folletto e un po’ spiritello, lo Stratton/Vulfmon che niente prende sul serio se non la Musica; dieci pezzi uno più bello dell’altro; scarsi 35 minuti di estasi groovy. Che altro potreste desiderare? Recuperate questo disco nel caso non lo aveste ancora ascoltato!

Alive at the Village Vanguard (Fred Hersch & Esperanza Spalding)

Alive at the Village Vanguard (Fred Hersch & Esperanza Spalding)

Recensione completa qui: Contrappunti per piano e voce

Frutto di una lunga residenza concessa al Maestro Fred Hersch nel 2018 presso il leggendario jazz-club Village Vanguard nel Greenwich Village a New York (mi sembra inutile rifare qui una lista dei pezzi di storia della musica che sono transitati negli anni su quel palco fin dalla sua apertura al pubblico, avvenuta nel 1935), il bellissimo Alive at the Village Vanguard immortala la performance del pianista di Cincinnati in duo con la grande Esperanza Spalding, qui impegnata soltanto alla voce e per una volta priva del suo fidato contrabbasso. Se pensate che il jazz sia principalmente re-invenzione, sperimentazione e improvvisazione, le otto tracce che costituiscono la tracklist di questo live album confermeranno le vostre convinzioni: la struttura dello standard, così come la forma-canzone, vengono affrontate dal duo Hersch-Spalding come tavolozza di colori da cui partire per dipingere un affresco fatto di panorami nuovi, quasi fossero uno spunto di conversazione o l’incipit per un racconto ancora da scrivere. L’idea di base dell’album (e dell’intero progetto del duo) riflette perfettamente la più profonda e proficua inclinazione di Hersch, devoto all’idea di jazz come ricerca di un incontro artistico, di una consonanza estemporanea capace di condurre a risultati inattesi, che si traduce nell’atto di andare insieme, muoversi insieme seguendo poche linee concordate e cercando nella libera improvvisazione (che si fa torrenziale dialogo) il senso stesso del fare musica. La base offerta dalla tradizione, rappresentata efficacemente dagli standard, ovvero l’enorme canzoniere del Jazz internazionale, permette così la costruzione di un discorso nuovo, vivo, quasi fosse un dizionario, un elenco di parole tramite le quali comporre nuove frasi e nuovi discorsi. La parola alive scelta per il titolo ha pertanto una valenza almeno doppia: si riferisce all’esperienza che dell’album può fare l’ascoltatore (il mix mette proprio al centro della scena, tra le persone, e sembra di poter cogliere il respiro degli astanti oltreché, ovviamente, quello dei musicisti) ma anche, in egual misura, al soffio vitale che i musicisti, attraverso la libera improvvisazione, sanno aggiungere alle partiture. Con queste premesse, classici quali But Not For Me (in una rilettura meravigliosa, giustamente candidata al Grammy), Little Suede Shoes o Some Other Times riescono a prendere vita propria, respirare e dilatarsi, allungandosi in direzioni sempre nuove e imprevedibili; e non manca il confronto col Magistero dei grandissimi (i ripetuti omaggi a Thelonius Monk, dalla composizione autografa di Hersch Dream of Monk alla monkiana Evidence), e una sottile e appassionata ricerca vocale condotta dalla Spalding sulle forme espressive dello scat e sul dialogo col pubblico, diretto e mai filtrato, che si mescola alle liriche dei brani rendendo a tratti l’esibizione un autentico magma sonoro fatto di scambi e intrecci tra i musicisti e i loro ascoltatori. Quello di Alive at the Village Vanguard è un jazz totale fatto di canzoni nude, melodia e armonia che trasportano l’emozione, un minimalismo che non è vuota ripetizione ma ostinato rifiuto del superfluo, ricerca del sublime che nasce dall’incontro con l’altro, esperienza avvolgente che tiene insieme l’artista e il pubblico: un album che non si può che adorare.

Recensione completa qui: Umano, troppo umano

Per questo (e il prossimo) album, restiamo in zona Vulfpeck, sempre foriera di meraviglie. Partiamo con Be The Wheel, nuovo album solista di Theo Katzman che segue di tre anni il meraviglioso Modern Johnny Sings: Songs in the Age of Vibe (2020). Pubblicato il 10 marzo di quest’anno tramite l’etichetta e distribuzione 10 Good Songs, fondata dallo stesso Katzman, Be The Wheel è un album che approfondisce il percorso cantautorale del polistrumentista americano sposando una fisicità sonora prorompente che si presta magnificamente al racconto composto dalle 11 tracce, sospeso in magico equilibrio tra zibaldone intimista e viaggio on the road. Tra riflessioni globali-sociali-politiche e la forma delicata del journal intime, un diario di storie d’amore consumate o irrealizzate, di brandelli di vita quotidiana e di rimuginazioni personalissime sul proprio posto nel mondo, a spiccare è il songwriting di Katzman, sempre originale per quanto saldamente ancorato alla grande tradizione narrativa americana, tanto tenero quanto graffiante, originale e coraggioso, ricco di splendide immagini, ironico (e fortemente auto-ironico) e insieme sempre anche malinconico. Diviso tra un lato A suonato a tutto volume, con perle sparse quali la titletrack, la splendida ritmica diseguale di Hit The Target o il massiccio (e perfetto) pop-rock di 5-Watt Rock, e un lato B che spinge a fondo sul pedale del romanticismo inanellando ballad maestose come Smiling in Your Sleep (coi suoi accenti à la Chet Baker), You Gotta Go Through Me (con lo strepitoso falsetto da pelle d’oca di Katzman nel finale) e la meravigliosa Desperate Times, forse l’unica vera dichiarazione di dipendenza contenuta in un album che è in toto un’invocazione al potere dell’indipendenza, della ricerca libera e assoluta del proprio ruolo e della propria voce, Be The Wheel propone 45 minuti di perfetto incontro tra grande musica (suonata da un gruppo di musicisti strepitoso: Joe Dart al basso, Jordan Rose alla batteria, David Mackay al piano, wurlitzer, synth e organo e Mike Shea alle percussioni, con gli interventi di James Henry Jr. alle chitarre e tastiere, Charlotte Greve al sassofono e al flauto, Stuart Bogie ai sax baritono e tenore e Seth Bernard ai cori) e grande, grandissima scrittura. Raccontando di molteplici solitudini, Theo Katzman dipinge un delicato affresco sulla fragilità umana che rimanda alla mente un verso immortale di César Vallejo che Sam Shepard scelse di porre in esergo alla propria bellissima raccolta di prose e poesie intitolata Motel Chronicles: “mai la lontananza attaccò così da vicino”.

Recensione completa qui: A game of Funky Tarots

Non è una classifica valida del meglio dell’anno se in essa, come da tradizione, non compare almeno una volta (ma con questa e il disco dei Vulfpeck fanno due) quello che probabilmente è il mio musicista e compositore contemporaneo preferito, ovvero il buon Cory Wong da Minneapolis. Se con Be The Wheel, opera del compagno di band Theo Katzman, si sconfina in territori rock (sui passi di Stevie Nicks e dei Fleetwood Mac) e cantautorali, con Cory Wong restiamo entro il funk e l’R’n’B: recuperando una dimensione maggiormente solista rispetto agli ultimi album, realizzati col supporto della sua band (i già leggendari Wongnotes), Wong con The Lucky One (uscito il 18 agosto) torna allo stile caratteristico di alcuni lavori precedenti come il bellissimo The Striped Album o Elevator Music for an Elevated Mood, ovvero quello di composizioni funk al fulmicotone realizzate con un parterre di ospiti da far tremare le vene e i polsi. Rispetto al passato, il compositore di Minneapolis si concede però un maggior spazio per gli interventi solisti e lo sviluppo del fraseggio, abbandonando in parte la componente più puramente ritmica per concentrarsi sull’improvvisazione, e indulge anche in alcuni gustosissimi sconfinamenti verso i territori del pop e del blues più acido. Accompagnato da un’estetica vicina al mondo dei tarocchi (e che investe sia l’artwork del disco che quello dei vari singoli estratti, tutti realizzati dall’artista grafico Sebi White, già collaboratore anche di Vulfpeck e Katzman), The Lucky One è un tour de force immaginifico e ricco di debordante inventiva che spazia senza soluzione di continuità dal funk wongesque di Look at Me (scritta a quattro mani con Allen Stone) al power-pop di Hiding on the Moon (realizzata col contributo vocale di Marc Roberge degli O.A.R.), dall’R’n’B futurista di Call Me Wild (con la splendida Dodie) allo sperimentalismo/avventurismo strumentale di tracce come The Grid Generation (che vede Louis Cole dietro le pelli), Separado (coi suo accenti spagnoleggianti), Flamingo (un funk molto East Coast realizzato col contributo dei fiati dei Basstracks) e Brooklyn Bop (già ascoltata, in versione espansa, nel tour di Wong immortalato nel bellissimo live album The Power Station Tour- West Coast); ma c’è spazio anche per gli echi cameristici già apprezzati in Meditations e riproposti in un brano come Acceptance, per il blues acido e avanguardistico di Life Ain’t Strange (realizzata col contributo alla chitarra slide di Ariel Posen, già membro dei The Bros. Landreth), o per le delicate ritmiche caraibiche che innervano l’irresistibile funk-pop di Ready (con Ben Rector). Suonato da una pletora di musicisti eccezionali (oltre a Wong si segnalano Seth Tackaberry al basso, Kevin Gastonguay al piano e Micheal Blend alla batteria, oltre ai fiati coordinati, come di consueto, dal sapiente lavoro di Michael Nelson), tempestato di ospiti di altissimo livello, The Lucky One è un album che conferma la qualità del lavoro compositivo di Cory Wong, la sua capacità di plasmare la materia musicale e farne base di partenza utile a infinite digressioni e variazioni: un disco che sa essere al tempo stesso riflessivo e solare, serissimo e giocoso, nel quale passaggi lenti si alternano a groove sfrenati, il panorama cambia continuamente e, alla fine, la sensazione è quella di ascoltare sempre qualcosa di vero, vivo, pulsante e tremendamente eccitante, una musica che può andare letteralmente in qualsiasi direzione restando sempre capace di ipnotizzare con la sua potenza. Come dico sempre, avere una Visione è prerogativa dei più grandi, e pochi altri al giorno d’oggi possono vantarne una tanto chiara e ricca quanto quella del buon Cory Wong da Minneapolis, guitar hero e compositore sopraffino (oltreché, non dimentichiamolo mai, bassista solidissimo: d’altra parte, tutto comincia con il groove).

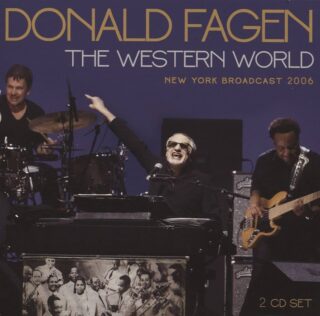

The Western World New York Broadcast 2006 (Donald Fagen)

The Western World New York Broadcast 2006 (Donald Fagen)

Recensione completa qui: “The Fella in the britenite gown”

Lo confesso, qui la scelta è stata difficile. Se da una parte è vero che l’occasione di mettere in una lista dei tuoi dischi preferiti un album del grande Donald Fagen non capita certo tutti i giorni, dall’altra doverne scegliere solo uno (sono infatti due i dischi, entrambi live, licenziati dal nostro in questo 2023) mi ha spinto a prendere una decisione legata soprattutto a ragioni di “affetto” personale: se infatti l’altro live album, Feelin’ Groovy Toronto Broadcast 2006 (recensito qui e che immortala un’altra data del tour di supporto per il terzo album solista del nostro, Morph The Cat, pubblicato appunto nel 2006), contiene alcuni brani da uno dei dischi che più amo di Fagen, ovvero Kamakiriad (1993), questo The Western World l’ha spuntata perché la sua uscita è stata una vera sorpresa, un regalo inatteso che mi ha permesso di rendere godibile un lungo viaggio in treno verso Torino compiuto lo scorso ottobre; un bel ricordo che, siccome sono un sentimentale, alla fine ha avuto la meglio sulla scelta dei brani in scaletta. Questo solo per dire che in questa lista compare The Western World, ma la menzione onoraria vale per tutti e due gli album che sono comunque estremamente simili: le registrazioni sono infatti ottenute, in entrambi i casi, dal broadcast radiofonico dei due eventi live, ospitati rispettivamente al Beacon Theater di New York (The Western World) e appunto a Toronto, in Canada (Feelin’ Groovy), ed entrambe avevano già visto la luce in passato come bootleg (più o meno ufficiali) del tour di Morph The Cat (e molti di questi “bootleg” si possono ascoltare su YouTube, dove sono reperibili diversi live integrali di Fagen con questa band relativi al periodo 2006-2008). Ovviamente sulla qualità del songwriting di uno dei cantautori americani viventi di maggior valore non occorre discutere nuovamente in questa sede: basterebbe fare alcuni titoli, o semplicemente ricordare come Fagen possa pescare da album che hanno fatto letteralmente la storia del pop quali The Nightfly, ma anche e soprattutto dallo sconfinato canzoniere dei suoi Steely Dan. In queste due performance Fagen, accompagnato da una band di assoluta eccellenza (composta da collaboratori vecchi e nuovi come Keith Carlock alla batteria, il monumentale Freddie Washington al basso, Jon Herington e Wayne Krantz alle chitarre, Michael Leonhart e Walt Weiskopf ai fiati, Jeff Young alle tastiere e le fantastiche Cindy Mizelle e Carolyn Leonhart ai cori), ripropone (e rilegge) il meglio di The Nightfly (dalla titletrack a brani come I.G.Y. o New Frontier), pesca alcune chicche del repertorio degli Steely Dan (come FM e Pretzel Logic, ma anche Third World Man e Home at Last, cui si aggiunge Black Cow nella data di Toronto) e seleziona con gusto alcuni dei migliori brani da Morph the Cat (segnalo soprattutto la fantastica Brite Nitegown): posso solo immaginare il piacere di esser stati presenti a concerti di questo livello, e invidiare un pochino quel pubblico che si sente acclamare e rumoreggiare nello spazio tra le varie tracce, a volte anche interagendo direttamente con un Donald Fagen in versione gigioneggiante e decisamente sopra le righe (ascoltare le Band Introduction per farsi un’idea). The Western World (ma in questo senso anche Feelin’ Groovy) è un scrigno che contiene tanta musica meravigliosa, che è sempre un piacere ascoltare, e sicuramente un live album d’eccezione.

Paseo del Bajo Vol. 3 (Sebastián Tozzola)

Paseo del Bajo Vol. 3 (Sebastián Tozzola)

Recensione completa qui: [English Versions] “Mi domando quali ombre getteranno questi oziosi versi”

Sebastián Tozzola è senza dubbio uno degli artisti più seguiti da questo blog: clarinettista basso solista dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Colón di Buenos Aires, Sebastián è anche un bassista virtuoso, endorser di aziende come Ernie Ball Music Man e Ovcak Guitar, e spero di potermi fregiare del piacere di chiamarlo amico, dopo una frequentazione (almeno virtuale) che dura dal lontano 2020, quando per la prima volta gli scrissi ammirato dal sound che riusciva a tirare fuori dal suo fretless, scoprendo un ragazzo disponibile, assolutamente umile e sempre pronto a rispondere a ogni domanda (anche le più sciocche, che spesso faccio). Paseo del Bajo Vol. 3, che ha visto la luce lo scorso 22 dicembre, chiude la serie di album (iniziata nel 2020) che affronta ed approfondisce la musicalità di Sebastián entro (e oltre) l’orizzonte delle ritmiche argentine (e più in generale sudamericane), ibridate con concessioni al jazz, alla musica classica e anche, qua e là, a un pop-folk di brillante fattura. Rispetto agli episodi precedenti, maggiormente orientati verso la musica strumentale (sebbene non integralmente strumentali), questo terzo episodio (pubblicato come sempre con Club del Disco) declina la ricerca sonora di Sebastián in una direzione maggiormente vicina al pop, proponendo composizioni generalmente più brevi (meno tracce che negli album precedenti, e con una durata complessiva pari a circa la metà) e orientate tanto alla celebrazione delle ritmiche tradizionali americane come il candombe o la samba (Sambdombe Lup, o i Microcandombe 3 e 4) quanto a incursioni interessantissime nella fusion (Viaje a California), nel funk e nei ritmi africani (Afrombé del Plata, 34 Vueltas), senza dimenticare di omaggiare numi tutelari del pantheon bassistico sudamericano come il grande Daniel Maza (la bellissima Fantasía candombe pa’l Maza); ma accanto a questa ricchezza di ispirazioni e divagazioni emerge un’importante anima folk, devota al recupero della tradizione musicale argentina ed espressa in un songwriting di altissima qualità incarnato da episodi quali le bellissime Vengo Llevando, Pa’ llegá’ tu alma e soprattutto Chacarera del Descarriao’, realizzata col contributo del sodale Manu Estrach alle voci. Il talento di Sebastián Tozzola è evidente ed enorme per chiunque mastichi un po’ di musica: nella speranza che il 2024 possa portarlo a suonare anche dalle nostre parti (chissà, magari ci stiamo lavorando), Paseo del Bajo Vol. 3 è decisamente un album che vale la pena ascoltare, non foss’altro che per lasciarsi incuriosire da ritmi, sonorità e timbri spesso assai lontani dalla nostra tradizione musicale.

You Look Like You Can’t Swim (Matilda Mann)

You Look Like You Can’t Swim (Matilda Mann)

Recensione completa qui: [English Versions] I forgave the world the day that I met you

Chiudo il mio “undici titolare” di quest’anno con una piccola sorpresa, un agile dischetto che ho scoperto per caso nel corso delle mie numerose e sfrenate divagazioni musicali: sto parlando di You Look Like You Can’t Swim, breve EP di cinque tracce licenziato il 14 luglio scorso dalla cantautrice inglese (londinese, per la precisione) Matilda Mann per Arista Records. Su queste pagine abbiamo prestato molta attenzione, nell’ultimo paio d’anni, alle nuove proposte pop, jazz-soul e folk provenienti da oltremanica, seguendo il percorso di cantautrici quali Hohnen Ford e Alice Auer (tra gli altri): a questi nomi si è aggiunto anche quello di Matilda Mann, un’artista con una carriera già un po’ più lunga rispetto alle altre citate e che propone un indie-folk delicato e affascinante, arricchito da un songwriting personale e di grandissima qualità e soprattutto da una voce bellissima, di quelle che è difficile dimenticare anche dopo un primo ascolto soltanto distratto. You Look Like You Can’t Swim inanella cinque preziosi brani di un chamber pop tanto delicato quanto teso, ricchi di sfumature folk, che vanno dall’indie pop di The Day That I Met You alla bellissima ballad In Plain Sight (Some would say it’s obsessive, but I think it’s damn impressive that I found you hidden in plain sight), dai panorami sognanti evocati dalla bucolica Margaux agli arrangiamenti d’archi di If Only fino alla conclusione affidata alla meravigliosa titletrack, brano sulla fragilità e la paura accompagnato da un delicato e azzeccatissimo videoclip diretto dalla stessa Mann e pieno zeppo di richiami al cinema (e alla composizione spaziale) di Wes Anderson. “The songs were all written so sincerely and honest, that I wanted them to be simple and stripped, with the right arrangement, to give the lyrics their moment. This is my favorite project I’ve ever worked on and feels like everything I want to say”, dice Matilda Mann riguardo a questa breve raccolta: e in effetti You Look Like You Can’t Swim contiene musica semplice ma maledettamente efficace, catartica quanto feroce nella sua intensità, leggera come una nuvola e capace di accarezzare cuore e anima con una delicatezza fuori da questo mondo. Una collezione di canzoni pensata per cuori coraggiosi e in cammino, che non hanno paura di affrontare i pericoli del viaggio e che sanno ritrovare il senso e il calore umano nei piccoli gesti, negli abbracci o nelle più semplici sensazioni.

(+ 3 cambi pronti a subentrare a partita in corso)

Per ogni squadra titolare che si rispetti, ci sono sempre almeno tre sostituti pronti a entrare in campo e fare la differenza (sì, lo so che ora di sostituzioni se ne possono fare fino a cinque ma a me ne bastano tre): non parlerei di rincalzi, ma di concorrenti pari-livello che per un nonnulla non sono riusciti a emergere dalla prima scrematura, e che per tuttavia meritano una menzione d’onore. In fondo, le competizioni si vincono anche grazie alle panchine lunghe…

Mundo Trampa (Manu Estrach & Seba Tozzola)

Mundo Trampa (Manu Estrach & Seba Tozzola)

Recensione completa qui: [English Versions] La vuelta al día en ochenta mundos

Questo è stato uno dei primi dischi che ho ascoltato nel 2023, forse addirittura il primo in assoluto (Vulfpeck a parte, vedi poco sopra), e ci sono molto affezionato. Anche questo, proprio come il disco della band di Jack Stratton, è in realtà un album che ha visto la luce alla fine del 2022, ma che sta qui per meriti assoluti e perché è un signor album (senza tralasciare il fatto che, proprio come accaduto con Schvitz, l’ho ascoltato nei primi giorni di questo anno): sto parlando di Mundo Trampa, opera collaborativa del cantante e chitarrista argentino Manu Estrach realizzata con Sebastián Tozzola, a sua volta in carica di voce, basso, clarinetto basso e mille altre meraviglie. (Mundo Trampa è una raccolta di brani che mescolano sapientemente il folklore sudamericano con le atmosfere del miglior pop contemporaneo, otto brani ricchi di grazia e leggerezza anche quando teneramente malinconici: episodi come (Cancion de ayer, (Despertar, (Frente al Mar o la bellissima (Tiempo Lata non si dimenticano con facilità, e colpiscono nel segno. Il lavoro licenziato da (Manu Estrach e da (Sebastián Tozzola è fresco, brillante, impossibile da catalogare, tanto cerebrale quanto fisico, meravigliosamente suonato, e lascia un’irrefrenabile voglia di conoscere ancora di più una scena musicale tanto lontana quanto affascinante.

Toil and Trouble (Angelo De Augustine)

Toil and Trouble (Angelo De Augustine)

Recensione completa qui: Song of the Witches

Già sodale di Sufjan Stevens per il bellissimo A Beginner’s Mind (2021), Angelo De Augustine ha dato alle stampe lo scorso 30 Giugno il nuovo album solista Toil and Trouble, come sempre per Asthmatic Kitty Records: un ritorno a un modo di affrontare la composizione e la registrazione totalmente solitario, che ha visto De Augustine impegnato a suonare in prima persona le parti di tutti e ventisette gli strumenti usati per dar vita alle atmosfere sospese di questo lavoro. Toil and Trouble è un album pieno di magia e di libera immaginazione, che tenta dichiaratamente di affrontare la follia del mondo che abbiamo creato con le armi della poesia e dell’invenzione: che l’ispirazione proceda a partire da fatti di cronaca (Home Town) o resoconti di storiche bizzarrie ufologiche (la deliziosa The Ballad of Betty and Barney Hill), che i brani siano attraversati da una messe di personaggi di fantasia (come accade in I Don’t Want To Live, I Don’t Want To Die) o dalle inquietudini legate alla crisi climatica (Blood Red Thorn), gli oscuri presagi che attraversano buona parte delle liriche (espressi pienamente in un brano come Naked Blade) non impediscono di approdare a un senso di speranza, che sottende l’operazione immaginifica di re-invenzione del mondo allo scopo di superarne le più dolorose contraddizioni, come avviene nella bellissima Another Universe (What would it take to break the curse?/ I found another universe/ One who would have me/ One I would belong/ I’m growing tired of the offense/ Fateful design, omnipotence/ Whether to use both my hands for love). La speranza di cui si parla non è in fondo altro che il desiderio per un mondo fatto di poesia, come poetica è la forma di questi dodici brani, altrettante piccole gemme che testimoniano la schiacciante abilità di Angelo De Augustine a trarre il massimo da poco o pochissimo: Toil and Trouble è un disco interamente fatto di senso, che mette in musica il bisogno di poesia e di bellezza, unico antidoto al dolore che imperversa nel nostro mondo solo apparentemente perfetto. L’immaginazione come ancora di salvezza, dunque, sotto forma di dolorosa (e dolente) dichiarazione di incompiutezza, fragilità e debolezza, e al tempo stesso di inno al potere salvifico dell’invenzione, della magia. Un incantesimo a tutti gli effetti: una stregoneria folk che avvolge il cuore nel tentativo di proteggerlo dall’assurdo che circonda le nostre vite e soprattutto che tenta, coraggiosamente, l’invenzione di nuovi mondi abitabili, nei quali poter tornare infine ad essere umani.

Recensione completa qui: Beat generators

Chiudo con anarchia e irregolarità riservando un doveroso tributo al genio multiforme di Jack Stratton, qua nelle vesti sibilline e capricciose di Vulfmon: il 2023 ha visto infatti la pubblicazione del seguito del brillante album d’esordio solista del buon Jack, Here We Go Jack, dato alle stampe nel corso del 2022. Intitolato semplicemente Vulfnik (ma di semplice c’è poco, come sa chi ha letto la recensione originale), il secondo capitolo dell’epopea di Vulfmon ci consegna un solista che, pian piano, inizia a farsi duo (grazie alla determinante collaborazione con un altro funambolo della musica, Jacob Jeffries) quando non addirittura vera e propria band, come accade nella folle divagazione di Harry’s Theme (Lite Pullman) : le dieci tracce che compongono la tracklist sono un inno alla sperimentazione più spericolata, tra groove funkettoni irresistibili (la programmatica I Can’t Party, ma anche la strumentale UCLA o la folle Harpejji I), iniezioni di blues caustico (Bonnie Wait), citazionismo soul (la meravigliosa cover The Lord Will Make a Way, affidata alla voce inarrivabile di Antwaun Stanley e al sax di Joey Dosik, compagni di molteplici avventure targate Vulfpeck), momenti di delirio sospesi tra psichedelia e rap urbano (la già citata Harry’s Theme), ballad sghembe ma irresistibili (la fenomenale Nice To You, arricchita dall’interpretazione geniale e sopra le righe di Jeffries), ma anche momenti delicatamente introspettivi (lo strumentale Blue), deliri in odore di commistione spericolata tra house music e dance anni ‘70 (il remix di How Much Do You Love Me) e perfino esilaranti spoken word a tema (James Jamerson Used One Finger). Di carne al fuoco ce n’è tanta, come sempre accade coi lavori del buon Jack Stratton, che è musicista e compositore almeno quanto produttore, fonico, guascone e situazionista tuttofare: soprattutto, un artista in grado di mantenere a fuoco un magma sonoro debordante e apparentemente non consequenziale che in mano a chiunque altro significherebbe naufragio certo. Siccome non ci sono limiti all’inventiva del buon Jack, non resta che vedere dove lo porteranno le onde di questo sconfinato oceano low-volume funk.

Con questo si chiude il best of di questo 2022, e a me non resta altro da fare che augurarvi un buon anno e darvi appuntamento a breve per un ultimo post riepilogativo di quest’annata, dedicato principalmente a sua maestà il basso elettrico (altra tradizione avviata nell’ultimo periodo): tarderò qualche giorno rispetto al solito, ma ce la farò. Abbiate fede, sono stati periodi complicati. Buon anno a tuttə!