Dopo il trionfo commerciale ottenuto all’esordio con Can’t Buy a Thrill (1972) e l’ottima seconda prova fornita con Countdown to Ecstasy (1973, nonostante un complessivo minore successo di pubblico), gli Steely Dan di Donald Fagen e Walter Becker tornarono in studio per un ultimo giro di giostra con la formazione originale. Forse nelle menti inesauste e febbrili dei due l’idea aveva già preso forma da un po’, ma in pochi nel pubblico potevano immaginare che Pretzel Logic, pubblicato esattamente cinquant’anni fa (correva il 20 Febbraio del 1974), sarebbe stato l’ultimo album registrato dai nostri come una vera e propria band, e l’ultimo registrato nel mezzo della faticosa attività live che aveva visto il quintetto impegnatissimo negli anni precedenti. A seguito dell’uscita di questo album, gli Steely Dan sarebbero diventati ufficialmente un duo (Fagen e Becker, ovviamente), e quel duo si sarebbe preso un lungo periodo di assenza dall’attività live (protrattosi fino ai primi anni ’90) per dedicarsi anima e corpo alla composizione e alla registrazione delle proprie canzoni. Un approccio maniacale, è chiaro, e come sempre senza compromessi: ma la maniacalità è stato un tratto distintivo (e arci-noto) del lavoro di Donald Fagen e Walter Becker, e avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella storia del progetto Steely Dan e nell’impatto che esso avrebbe avuto sulla musica popolare americana (e non solo).

Come gli album precedenti della band, anche Pretzel Logic vide la luce al Village Recorder di Los Angeles: in cabina di regia, oltre al produttore storico della ABC Gary Katz, l’ingegnere del suono Roger Nichols, un altro dei nomi che avrebbero accompagnato la carriera di Fagen e Becker almeno fino a un discusso (e poco elegante) licenziamento avvenuto nel 2002, all’alba della ripresa delle registrazioni di quello che sarebbe stato l’ultimissimo album della band, Everything Must Go (e secondo dopo il lungo iato seguito alla pubblicazione di Gaucho, del quale avevamo parlato estesamente qui, e il ritorno alla ribalta del 2000 col pluripremiato Two Againts Nature). Gli Steely Dan si presentarono in studio con il quintetto originale ma per la prima volta si avvalsero in maniera estesa dei migliori session musicians attivi sulla scena losangelina e della West Coast: a Fagen e Becker (impegnati rispettivamente a voce, tastiere e sassofono il primo, basso elettrico, chitarra elettrica e cori il secondo) si univano i membri storici della band Denny Dias (chitarra elettrica), Jeff “Skunk” Baxter (lead guitar e pedal steel) e il batterista Jim Hodder, che però venne relegato al ruolo di corista su uno soltanto dei brani in scaletta. Alla band si aggiungeva una lunga ed entusiasmante serie di ospiti: alla batteria Jim Gordon e un giovanissimo Jeff Porcaro, Chuck Rainey e Wilton Felder al basso in Any Major Dude Will Tell You e Pretzel Logic, Michael Omartian e David Paich al piano, Ben Benay e Dean Parks alle chitarre (quest’ultimo anche al banjo), un’intera sezione di fiati (Plas Johnson, Jerome Richardson e il grande Ernie Watts, futuro membro del Charlie Haden Quartet West, ai sassofoni, Ollie Mitchell alla tromba e Lew McCreary al trombone), lo stesso Nichols al gong e Victor Feldman alle percussioni e Flapamba (una specie di ibrido tra una marimba e uno strumento completamente percussivo).

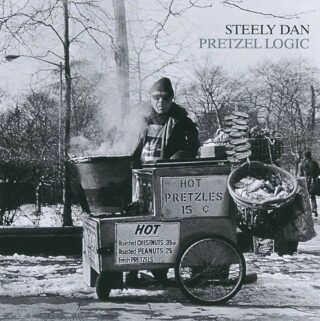

Rispetto ai dischi precedenti della band, ma anche a quelli successivi, Pretzel Logic presenta un’evidente peculiarità: si tratta infatti di un album fatto di canzoni mediamente più brevi di quelle cui Fagen e Becker ci hanno (e ci avrebbero) abituato, 11 brani per un totale di circa 34 minuti di musica. Questa maggiore concisione rispecchiava il proposito della band di dedicarsi a produrre brani pop perfettamente funzionali entro la durata canonica (e radiofonica) dei tre minuti, e molti critici avrebbero notato come anche gli interventi solisti fossero stati calibrati adeguatamente per la loro funzionalità all’interno del brano, piuttosto che affrontati come torrenziali divagazioni affidate all’ispirazione estemporanea dei singoli strumentisti (il critico musicale Robert Christgau scrisse sul suo Christgau’s Record Guide che i soli potevano essere considerati “functional rather than personal or expressive, locked into the workings of the music”). Lungo i solchi di Pretzel Logic si respira tanto jazz (e tanto, tanto blues): Fagen e Becker concentrano in questi 11 brani un sound che riesce a tenere insieme tanto l’eleganza formale della musica colta del novecento quanto le asprezze del rock 70s, palpabili soprattutto negli acidissimi soli delle chitarre elettriche, in un profluvio di armonie, contro-melodie e fraseggi bop (evidenti soprattutto nelle parti di chitarra, anche se qua e là mascherati dalle distorsioni) che si stempera in una fortissima apoteosi pop. Dentro Pretzel Logic, infatti, c’è soprattutto il pop: la ricerca della melodia, della piacevolezza d’ascolto, e al tempo stesso della profonda qualità musicale e compositiva. Brani come Pretzel Logic (che inizia come un blues sulfureo e ha un ritornello quasi jazzy), Rikki Don’t Lose That Number (che flirta col jazz e la musica sudamericana prima di virare al rock) o esperimenti come la strumentale East St. Louis Toddle-Oo e la successiva Parker’s Band testimoniano la venerazione del dinamico duo Fagen-Becker per i maestri (e le atmosfere, e le progressioni) del jazz, addirittura manifesta nel brano dedicato a Charlie Parker (appunto Parker’s Band) e nella rilettura per band rock di uno dei capisaldi del primo Duke Ellington (East St. Louis Toddle-Oo), ma c’è spazio anche per l’altra grande tradizione musicale americana, il folk-country (apprezzabile in With A Gun). Da un punto di vista delle liriche, Fagen e Becker mettono insieme (come di consueto) un ribollente e variopinto piccolo universo pieno zeppo di figure di varia umanità, per lo più grandi sconfitti: nei versi di questi brani si incontra la dipendenza in tutte le sue forme (da quella emotiva a quella, assai più prosaica, legata all’abuso di sostanze), la guasconeria, un certo gusto per il paradosso e un’ironia e un sarcasmo sempre raffinatissimi, il tutto al servizio di racconti volutamente ambigui che possono parlare tanto di dipendenza dalla droga quanti di improbabili amori clandestini (Rikki Don’t Lose That Number), storie di eccessi e sfrenato edonismo (Night By Night), inni alla resilienza ben prima che il termine venisse inevitabilmente storpiato (Any Major Dude Will Tell You), sarcastici affreschi del provincialismo razzista della profonda periferia americana (Barrytown), aneddotica legata all’ordinaria dipendenza dalle droghe (Through With Buzz e la drammatica Charlie Freak), relazioni tossiche (Monkey in Your Soul) e riflessioni filosofiche varie ed eventuali che spaziano da paradossali viaggi nel tempo venati della nostalgia portata con se dall’irripetibilità dell’immanente (la titletrack) ad amare disamine della violenza e dell’affermazione di sé (With a Gun), il tutto condito dalla solita sovrabbondanza di donne di facili costumi, droga e promiscuità sessuale a formare una galleria di figure indimenticabili tutte quante caratterizzate da una profonda e appassionata depravazione (non ci dimentichiamo che la band deve pur sempre il suo nome a un vibratore descritto ne Il Pasto Nudo di William Burroughs). Ad incorniciare il tutto, per il piacere degli occhi e non solo delle orecchie (e della mente), l’artwork realizzato dalla celebre fotografa ritrattista americana Raeanne Rubenstein, una fotografia enigmatica di un chiosco di pretzel scattata nelle prossimità di Central Park (qui trovate tutte le info del caso).

Pretzel Logic si apre sulla flapamba di Victor Feldman che fa da introduzione per la celebre strofa di Rikki Don’t Lose That Number. Agli appassionati di jazz non sfuggirà l’evidente debito contratto dai Dan con la celebre linea di contrabbasso di Song for My Father di Horace Silver, sebbene Fagen si sia sempre schernito a riguardo sostenendo come quei ritmi fossero invero piuttosto canonici per una certa musica di provenienza latina, e invocando altre fonti di ispirazione (“There was never a conscious thought about picking up Horace Silver’s intro. We wrote this Brazilian bass line and when drummer Jim Gordon heard it, he played his figures. As for the piano line, I think I had heard it on an old Sergio Mendes album. Maybe that’s where Horace heard it, too.”): in ogni caso, il leggendario pattern ritmico disegnato dal basso di Walter Becker diventa l’asse portate di un racconto a base di equivoci. Chi sarebbe questa Rikki, e perché questo numero è tanto importante? Che si tratti del racconto di un rapporto tra un consumatore di droga e uno spacciatore? O del numero di telefono che uno spregiudicato (e invaghito) Fagen dette a Rikki Ducornet, moglie di uno dei professori del Bard College (dove Fagen e Becker si conobbero, immortalato in un altro celebre brano della band, My Old School: come ricorda la stessa Ducornet, “I remember we had a great conversation and he did suggest I call him, which never happened, but I know he thought I was cute. And I was cute! I was very tempted to call him, but I thought it might be a bit risky. I was very enchanted with him and with the music. It was so evident from the get-go that he was wildly talented. Being a young faculty wife and, I believe, pregnant at the time, I behaved myself, let’s say. Years later, I walked into a record store and heard his voice and thought, ‘That’s Fagen. And that’s my name!”)? O ancora, come suggerisce qualcuno (e come lasciano intendere alcune parti del testo), saremmo di fronte al racconto di una relazione gay (un po’ come sarebbe accaduto più avanti con la leggendaria Gaucho)? Il fascino del brano risiede anche in queste ambiguità irrisolte, che lo rendono potenzialmente interpretabile in mille modi diversi: e poi, certo, trattasi di un episodio immortale per la sua linea melodica, uno dei maggiori successi commerciali della band, e per l’eleganza con la quale il suo cuore pulsante jazz si stempera dentro un rock pop prezioso e accattivante, fino a un bridge che è qualcosa di autenticamente delizioso, armonicamente parlando (quando Fagen canta You tell yourself you’re not my kind/ But you don’t even know your mind/ And you could have a change of heart) che giunge a coronamento di uno splendido solo di Baxter, pieno zeppo di meravigliose inflessioni samba. La successiva Night By Night è un funk formidabile, incernierato su un unisono devastante di chitarre, piano e basso, con un giovanissimo Jeff Porcaro che siede alla batteria a imprimere un ritmo caldissimo e già clamorosamente riconoscibile: il brano è tagliato a metà da una sezione strumentale splendidamente “staccata”, impreziosita da uno strepitoso solo ancora di Baxter, acido e dalle sonorità contemporanee (mi verrebbe da dire quasi urban), prima del ritorno al riff iniziale, ma riletto in versione ancora più “heavy”; tutto questo fa di Night By Night uno dei momenti più alti dell’intera scaletta. Any Major Dude Will Tell You ha il sapore impastato e intimo di un’alba luminosa, ed è un pop-rock acustico lieve, principalmente chitarristico, che vede Chuck Rainey impegnato a disegnare la prima di tante, memorabili linee di basso che presterà alla causa dei Dan: un brano sulla ricerca del proprio posto nel mondo, sulla capacità di affrontare le sfide della vita e superarle, messaggio racchiuso in un paio di versi leggendari (I can tell you all I know, the where to go, the what to do/ You can try to run but you can’t hide from what’s inside of you) splendidamente cantati da Fagen prima di un breve ma delizioso solo di chitarra tratteggiato dal solito Baxter sul supporto ritmico caldo e intricato (ma mai sopra le righe) intessuto dalla band. Piccola nota di colore: qui Walter Becker compare solo in qualità di backing vocal. Barrytown è una sorta di pezzo pop torrenziale, la cui tensione non si stempera mai ma continua fragorosamente a crescere: un brano che si appiccica alle orecchie e non si può proprio fare a meno di canticchiare, tutto indimenticabile dalla strofa al ritornello (ammesso che distinzioni del genere abbiano senso). Per la cronaca, anche Barrytown ripesca dal passato universitario di Fagen e Becker: si tratta infatti di una piccola cittadina nelle vicinanze di Annandale-On-Hudson, dove i due frequentarono il Bard College. La prima metà del lavoro si chiude sullo strumentale East St. Louis Toodle-Oo, uno sfolgorante omaggio al jazz classico di Duke Ellington pensato da Fagen e Becker come regalo di compleanno per il grande compositore e band leader, che sarebbe scomparso di lì a poco subito dopo aver raggiunto i 75 anni (e non sappiamo se abbia mai ascoltato questa peculiarissima cover): nel brano, Baxter ricrea il suono del trombone di Tricky Sam Nanton con una pedal steel, dando libero sfogo al proprio vocabolario musicale di appassionato chitarrista jazz, mentre Becker usa una talk box per ricreare con la chitarra elettrica il mitico timbro della tromba sordinata di James Bubber Miley.

Il lato B di Pretzel Logic comincia con un’altra dichiarazione d’amore: siamo ancora nei dintorni del jazz, e in particolare parliamo di Charlie Parker e del Be-bop, probabilmente il più importante e influente linguaggio musicale sviluppato nel ventesimo secolo. Parker’s Band è un brano dallo spirito rock e dal piglio funk, arricchito da una serie di riff la cui provenienza bop è oltremodo chiara: troviamo nuovamente Porcaro alla batteria, un testo ricco di riferimenti all’opera e all’arte di Bird (Savoy sides presents a new saxophone sensation/ It’s Parker’s band with a smooth style of syncopation […], ma anche You’ll be groovin’ high or relaxin’ at Camarillo, dove si strizza l’occhio sia a un noto standard che avrebbe prestato il titolo a numerosi album di Parker e di

È difficile, come scrivevo poc’anzi, trovare un momento di flessione nella scaletta di Pretzel Logic: anche se confrontato a due dischi molto ben riusciti come Can’t Buy A Thrill e Countdown To Ecstasy è praticamente impossibile non ascoltare queste undici tracce senza pensare di essere di fronte a un opus maximum, una vetta ancora un passetto più alta di quelle raggiunte negli episodi precedenti. Sicuramente Pretzel Logic rappresenta un nuovo standard nella scrittura e nella capacità compositiva raggiunte da Donald Fagen e Walter Becker: i due inanellano senza soluzione di continuità undici gemme di pop-rock concise e perfettamente congegnate, tornite con la consueta precisione da un manipolo di musicisti straordinari. Brani come l’ondivaga Rikki Don’t Lose That Number, lo stratosferico funk di Night by Night o il blues sornione ed elegante di Pretzel Logic sono delle gemme che qualunque artista vorrebbe poter incastonare in un suo disco, e non sono da meno tutti gli altri episodi della scaletta: se questo album rappresenta il canto del cigno degli Steely Dan intesi come band in senso proprio (ma il batterista Jim Hodder era qui praticamente già un ex, relegato ai cori e sostituito da Jeff Porcaro e Jim Gordon), allora non è proprio possibile non pensare al ritornello di Pretzel Logic (Those days are gone forever/ Over a long time ago, oh yeah) anche come a un vero e proprio statement di Fagen e Becker relativo all’irrevocabile decisione di smettere di esibirsi live per dedicarsi esclusivamente alla composizione e al lavoro di registrazione in studio. Decisione, va da sé, piuttosto fortunata: Pretzel Logic si configura pertanto come il capitolo finale della storia della band completa e assieme come primo passo della nuova esperienza musicale, che sarà dominata da Fagen e Becker come formidabile duo di songwriter, compositori ed esecutori, e impreziosita dagli interventi di alcuni dei più entusiasmanti session musicians in circolazione. È anche giusto che questo ruolo “di passaggio” nella discografia degli Steely Dan spetti a un disco che sa ripercorrere nei suoi solchi decenni di storia della musica americana, bianca e nera, con un amore e un rispetto capaci di rendere giustizia a questa grande tradizione e, allo stesso tempo, di innovarla e cambiarla e plasmarla, in un processo che al rispetto della Storia unisce l’amore per le arditezze sperimentali e le spericolatezze tecnologiche: analogico, come la memoria umana, e gonfio di nostalgia per l’epoca d’oro della musica popolare americana (che poi coincide con quella del jazz delle big band); e digitale, tecnologicamente avanzato, come quel sound che Donald Fagen e Walter Becker inseguiranno per il resto della loro carriera, nel tentativo (apparentemente impossibile, ma in realtà splendidamente raggiunto) di ammantare di Alta Fedeltà un panorama musicale che, carsicamente, percorre la spina dorsale di tutta la musica che ascoltiamo ancora oggi, aggiornandolo ai mezzi tecnologici della contemporaneità senza perdere un briciolo del suo calore umano (alchimia complessa, perché l’errore e l’inesattezza, che danno il più umano dei sapori all’opera d’arte, non trovano asilo negli spazi prodotti dall’algida precisione della macchina). Ma è forse proprio questo aspetto dell’arte degli Steely Dan, quello che più spesso è stato loro rinfacciato, a dare la misura della vera importanza di questa band: tutta la musica di Donald Fagen e Walter Becker ha sempre avuto i piedi ben saldi nella tradizione popolare americana, e la mente proiettata nel futuro. Ci voleva l’ambizione di un Napoleone per tentare una sintesi del genere, ma d’altra parte loro lo avevano detto chiaramente che, gli fosse avanzato tempo, avrebbero fatto il possibile per incontrare il celebre generale e scambiarci due chiacchiere.